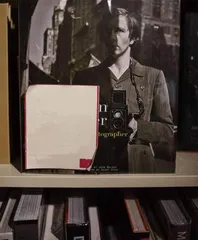

薇薇安·迈尔:人生就是没有洗出来的底片

作者: 郁子春

在网上搜索她的名字,你会得到一个传奇故事:一辈子默默无闻的保姆,死后被发现是个摄影天才。十年来她的故事不断被媒体讲述,人们争相为她写传记、办影展,研究她留下的每一张纸片,挖掘她家族三代人的隐秘历史,竭尽全力证明她有多么不凡,以至于许多人都忘了,迈尔的故事最初之所以动人,恰恰在于她一生默默无闻,而我们都在她的故事里看见了自己。

2013年,芝加哥的房屋中介、车库旧物收集狂兼业余历史学者约翰·马卢夫拍摄的纪录片《寻找薇薇安》,塑造了绝大多数人对薇薇安·迈尔最初的印象——一个性格孤僻的神秘保姆,隐秘的摄影天才。此后的十年里,迈尔的名字在互联网上病毒式传播,至少有4部纪录片,十几本书,无数的媒体文章在谈论她的故事、她的作品。在支持者眼中,迈尔已然跻身20世纪最伟大的摄影师行列。但马卢夫的纪录片塑造的迈尔是个过于简化的人物,聚焦于她的保姆身份,让雇主们大谈对她本人的印象。将“保姆”和“摄影师”两种身份并置,强调身份冲突更利于传播,但这种叙事本质上和“外卖诗人”“农民工翻译家”没什么不同。“薇薇安热”的大肆发酵自然也引来了质疑和反感。英国作家、摄影师杰夫·戴尔就批评大众夸大了她的才华,说她的作品出色归出色,但和美国新纪实摄影师黛安·阿勃丝等人比起来,迈尔在摄影艺术上缺乏重大突破。网络媒体不仅简化了迈尔的身份,还有意无意地把她置于猎奇的目光下,浓墨重彩地渲染迈尔孤僻古怪、离群索居,强调她神秘、阴暗,对家世讳莫如深,喜欢收集犯罪新闻,坚持房间必须上锁,眼睁睁看着雇主的孩子遭遇车祸,却在一旁不停地拍照……种种细节都在把迈尔往巫婆的形象上靠,仿佛她走街串巷带的不是一台相机,而是一只黑猫,她时刻抚摸黑猫,躲进暗房里摆弄巫术,诅咒众生。——在某种意义上,这何尝不是一种“现代猎巫”?用猎奇眼光审视一位单身女性,放大她身上某些邪恶、危险、无助,甚至凄惨的部分,推测她因终身未婚,膝下无儿无女,所以精神异常,晚景凄凉。事实上,2009年迈尔去世时,尽管确实因为失智而患有某种程度的妄想症,但至少银行账户里还有接近4000美元,这还不包括价值2.1万美元的未兑现的所得税和股票分红,她根本不是身无分文的流浪汉。迈尔晚年也许有些孤单,但未必如大众想象得那么凄惨。

你像个幽灵似的试图唤起生者。——辛波丝卡《负片》

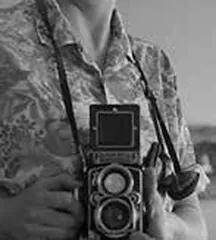

传记作者笔下的普通女性幸好,业余谱系学家安·马可思在《解构薇薇安·迈尔》一书中通过查阅海量资料和实地走访,梳理了迈尔的家谱,艺术家和学者,《寻找薇薇安》一书的作者帕梅拉·班诺斯也从不同角度重塑了真实的迈尔,为她的许多看似古怪的行为找到了合理动机。首先是迈尔的职业,放眼整个20世纪,西方许多受教育程度有限的女性,普遍的职业选择就是保姆。迈尔的外婆、母亲来自法国乡下,就是靠着给富人当女仆和保姆才在纽约重启人生。迈尔出生于纽约,童年在法国乡下度过,12岁辍学重返纽约,25岁成为保姆,一干就是40年。我们很容易理解迈尔选择这份职业的理由,保姆不仅包吃住,还可以自由外出,跟随雇主去世界各地旅行,迈尔甚至把某些雇主家的浴室改造成洗印照片的暗房。两位传记作者都指出,迈尔从事摄影的时间或许早于她的保姆工作,可以说,摄影贯穿了她的一生。她从不吝啬对摄影器材的花销,脖子上总是挂着顶级设备,光是马卢夫一人收藏的迈尔的相机就有6台。从这个意义上,也许摄影师才是迈尔真正职业,保姆不过是她的谋生手段,这两个身份从来就不对立。其次是迈尔孤僻古怪的性格,她为什么极度在意隐私,绝口不提家人?看完传记你就会明白,迈尔的原生家庭有种种问题——母亲是私生女,哥哥患有精神病,父亲酗酒且有暴力倾向,幼年父母离婚……她不得不隐瞒这些“家族丑闻”,才能找到工作(她的母亲和外婆也因为相同原因,经常篡改履历)。安·马可思把迈尔的许多古怪行为,归结于她破碎的家庭和童年的心理创伤,比如迈尔有严重的囤积症,遗物有好几百个箱子,装满5个储物柜,重量超过4吨。她爱收集一切的纸片,底片、书籍、报纸、杂志、票据、税单、体检报告……她想把一切都留下来,她的胸中有个无法填满的洞。帕梅拉·班诺斯则认为迈尔所处的政治大环境对她也有影响。上世纪50年代美国“麦卡锡主义”盛行,政治氛围紧张,社会中弥漫着恐慌与不信任,加之她年轻时曾因挂着相机四处拍照,被当作间谍盘问,这么看来,她重视隐私也并不出奇。至此,我们终于更加接近真实的迈尔。迈尔的父亲有奥地利和匈牙利血统,母亲来自法国,半辈子住在芝加哥。迈尔在十几岁离开原生家庭,直到去世也没有和家人再联系,对身世和过去避而不谈。她有很严重的囤积癖。她学识渊博,有上千本书,喜欢读传记,也爱看电影和明星八卦,还曾和文化批评家苏珊·桑塔格住在同一栋公寓里。她关心时政,尤其关心女性和穷人的处境。年轻时热衷去世界各地旅行,老了隐居芝加哥,在公园的长椅上一坐一整天。她喜欢像新闻记者一样上街采访,甚至因冲进命案现场拍照而被捕。她拍了一辈子照片,生前却从未发表,甘愿一生默默无闻。真实的迈尔经历丰富,但终究是一位平凡女性。

仔细想想,这不正与许多对张爱玲晚年的传言如出一辙吗?说她穷得要捡纸皮为生,精神失常,孤独地惨死在公寓里,事后都被证明是夸大其词。或许,但凡一位女性活得与主流社会稍有不同,就容易被扣上某种精神疾病的帽子,人们乐于想象她的下场有多悲惨,这样的例子还少吗?

我们都是薇薇安迈尔的作品里有这样一张黑白照片,拍的是1956年的纽约港口,一个推着婴儿车的女士站在码头,她的身旁是哈德逊河和一艘巨大的远洋客轮。女士穿着浅色针织衫和深色的裙子,弯着腰,双手在婴儿车里,扭头看向镜头。巨大的客轮和女士小小的身影形成了鲜明反差,码头建筑物的墙壁和地面形成了L字画框,让构图有点儿画中画的味道。2008年6月,琼斯女士从马卢夫手里买下了这张照片的数码翻拍,琼斯本人曾在纽约当过保姆,她觉得照片里推婴儿车的女士很可能是保姆——琼斯在照片中看到了自己。琼斯并不知道的是,拍下这张照片的摄影师迈尔也是一名保姆,她拍照的时候很可能也有同感。换句话说,这张照片不仅将三个同为保姆的女性连接起来,更揭示了迈尔作品真正的动人之处——正因为她和她拍摄的对象都是平凡人,我们才在她的作品中看到了自己。就连最初发掘迈尔的马卢夫也是个普通人,他肯定也在迈尔的作品里看见了自己。纵观迈尔那十几万张底片,她的拍摄对象往往不处于“决定性的瞬间”,他们只是日常生活中的普通人,既无光环,也没什么激荡人心的时刻,有的只是小小的满足,或者淡淡的苦恼。——一个醉倒在街头的男人,几个刚购物的女人,一群海滩边玩耍的孩子,一对被强风吹乱头发的老年夫妇……如果没有迈尔,他们会悄无声息地消失在时间里。迈尔拍乞丐,也拍身体残缺畸形的人,拍天主教徒,也拍穆斯林,拍锡克人,印第安人,拍农民和小贩,也拍政客和电影明星。在她的镜头前,人与人、人与物似乎都是平等的,不管是艾森豪威尔、尼克松、还是奥黛丽·赫本、萨尔瓦多·达利,他们同牧场里的一只羊一头牛,街角的垃圾桶,报亭前的一沓报纸,没有本质区别,她用同样的距离看待它们,给予同样的关注。1912年的柯达广告上,少女手握相机,站在火车搬运工身后,搬运工正放下一只贴满旅行标签的女式行李箱(迈尔有款一模一样的行李箱),旁边的广告词写着:“这个世界是我的——我有柯达。”到1950年已经有一半美国家庭使用照相机。如此说来,迈尔爱好摄影,是再正常不过的事。也许,我们如此关注迈尔和她的作品,不过是为了确认,一个默默无闻的人生也是值得过的。 (责编:常凯)