何处是岭南?

作者: 张程

如果我们拨开萦绕在华南闽、赣、粤、湘、桂诸省交界处的云雾,会发现一系列东西走向的连绵山脉,其中有五座关键性山峰,统称“南岭”,由西到东分别是:越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭。就体量而言,这五座山岭都是中小型山峰,它们之所以重要,一是连贯起来阻隔了南北,将山脉南边直至南海的广袤区域隔绝为一个相对封闭的单独地理单元;一是在它们的山脚、山涧存在沟通南北的小径、要道,使得北方的风能够艰难而缓慢地吹向海滨。唐代名臣狄仁杰有言:“天生四夷,皆在先王封疆之外,故东拒沧海,西隔流沙,北横大漠,南阻五岭,此天所以限夷狄而隔中外也。”直到今日,人们依然将南岭视为一道天然分界线。

“岭南”一词的出现

南岭以南的区域就是岭南,对应今日的行政区划包含广东、广西、海南、香港、澳门五地。

毋庸讳言,这片地区不是中国历史的核心区,而是中原王朝的边陲,是中华文化的“他者”与“后来者”。岭南在中华大家庭中存在一个从边缘走向中心、从异质化逐步同质化的过程。“岭南”一词出现得并不算早,是随着中原王朝势力在岭海之间的渗透拓展、随着南北两地的相融而普及开来的。《史记》中出现的“领南”并不是指现在的岭南,彼时的人们通常用“陆梁”“南越”“百越”等词来称呼岭南地区,视之为茹毛饮血、乌烟瘴气的化外之地。南北朝时期,“岭南”的说法才日益普遍,北方官民对这片土地不再完全陌生。

骑田岭古道

“岭南”特指现在的岭南地区,还有一个演变过程。唐贞观年间,天下分为十道,最南边的为“岭南道”,岭南一词逐渐特指化,不过辖区要广于今天的岭南;天宝年间,朝廷将福建划归江南东道,“岭南”一词才最终固定下来,成为南岭以南地区的代称。

在中国历史的早期,岭南是危险和野蛮的异域。中原人将岭南视作畏途——交通、科技和卫生保健的落后,导致前往岭南的千里跋涉充满风险。前往当地的除了职责在身的官吏、士兵之外,主要是罪犯和在生活难以为继的穷苦百姓。即便是前者,也不情愿前往岭南。

湖北江陵出土的张家山汉简记载了一位名叫“毋忧”的賨(cóng)人(历史上的少数民族)男子。汉高祖时期,官府征召毋忧去岭南服兵役,毋忧逃亡被捕。他搬出汉朝对賨人的优待政策,认为只要缴纳賨布作为赋税,就可以免兵役。江陵官府为此上报廷尉。廷尉认为毋忧的辩解不成立,依照逃兵役的律令,将其判处腰斩。

梅关古道

张九龄

唐开元四年(716年)冬,张九龄开辟梅关古道,重塑了岭南的商路,凡人口迁移、军队调动、商旅往来、使节访问等,大都经过此道。

唐贞观初年,交州(岭南)都督因为贪冒获罪罢职。唐太宗思求良牧,朝臣推举了才兼文武、廉平正直的卢祖尚。卢祖尚先是拜谢而出,回家就后悔了。唐太宗先后派人前去宣谕促行,甚至许诺:“宜可早行,三年必自相召,卿勿推拒,朕不食言。”卢祖尚仍不愿意赴任,强调:“岭南瘴疠,皆日饮酒,臣不便酒,去无还理。”唐太宗大怒:“我使人不从,何以为天下命!”斩卢祖尚于朝。

珠玑古巷

唐代的岭南道、宋代的广南路(岭南)日渐繁华,“他者”“异邦”的文化色彩虽然并没有褪尽,可也吸引着苏东坡“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。进入明代后,“广南富庶天下闻,四时风气长如春”,岭南地区一跃成为中原王朝的香饽饽,中国政治和文化舞台上的主角之一。明清时期,岭南人才辈出,其中广东士大夫深深介入了政局和思想文化变革,广东的经济成为中国乃至东亚经济的重要组成部分。岭南不再是那个“瘴疠之地”,也不再是官员赴任的畏途,相反,岭南的许多官缺成了肥缺、要缺和官员们竞逐的目标。“岭南”正式与“江南”“中州”等并列,广东成为“海滨邹鲁”。随着广东的异军突起,晚清的广东精英已经没有了自卑心态,取而代之的是自信。

岭南有别于其他区域的特质

岭南地形以山脉和丘陵为主,平地不足三成,水脉纵横,常年高温、潮湿,为各个部落自足自立提供了地理基础;岭南东南两面临海,海南更是中国第二大岛,是中国深入海洋闻名的桥头堡。海洋蕴藏风险的同时,也迫使海滨居民乘风破浪,扬帆远航。

在人群方面,通常认为,今天岭南的黎、壮、布依等民族源自百越族群,是本地的“初民”,而广府、客家、潮汕三大群体的底层是南越人,但是融入了大量南迁的北方人。在多元群体的人文润泽之中、在中原文化的持续浸染之下,南海之滨孕育出了独特的地域精神,既保持了与中原文化的紧密联系,又形成了自己鲜明的地域特色。

岭南文化的来源既有中原文化,又是百越文化——正如岭南的人群结构一样;既有大陆农耕文明,又有往来汪洋的海洋文明;既在中华文化中深耕,又最早拥抱了近代的舶来文化,这就是它的多元。它的开放体现在岭南是典型的移民社会,两广、港澳和海南各地遍布不同时期、因各种原因从内地不同区域迁徙而来的居民。移民在迁徙过程中,注定不会安于现状、封闭保守。它的开放还体现在珠江三角洲地区更早、更直接地受西方文化影响。

伴随着岭南经济、文化的异军突起,尤其是广东的日渐繁荣发达,有关“何为岭南”“何以岭南”的讨论和研究也密如繁星,成果汗牛充栋。其中既有对传世典籍的精研阐述和文本重构,也有对图像、民俗、语言等感官资料的新发现,更有后世成果的层叠累积与再阐发。与上述内容不同,印刻在青铜、陶器、印玺、简牍、砖瓦、石刻等文物上的金石文字,隽永深刻,不仅有证史、补史的作用,而且另有艺术价值。传世典籍的传记通常是帝王将相和名人雅士,金石保留了部分配角、小人物和失败者的生平;传世典籍偏重于政治书写和宏大叙事,金石保留了更多社会史、生活史的内容,视角更微观,叙述更接地气。

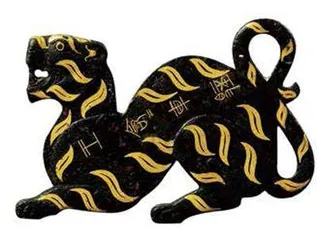

骆越铜鼓 岭南大音

这些在岭南的舞台上演绎的“金石人生”,或南来北往、坎坷曲折,或偏居一隅、寻常无奇,如今都安静地躺在遗址、博物馆、文管所等处,保存着岭南历史人文基因,向后人诉说着岭南一步步走到今天的往事……

(责编:马南迪)