往南走,朝北看

作者: 张程

湘桂山区的广西兴安县,是一座安宁静谧的小山城。小城的市中心,有一座贯穿东西的公园——灵渠公园,渠道蜿蜒,绿水环抱,游人如织。

两千多年前,灵渠公园一带完全是另一番蛮荒景象。山高林密,植被繁盛,湿热交蒸,蛮烟瘴雾,人迹罕至。不过,自秦始皇二十八年(公元前219年)开始,陆陆续续有北方来的秦人踏足这片原始山林。他们一边驱赶着飞舞的虫蝇,防备随时可能从树后窜出来的禽兽,一边挥舞着利刃,披荆斩棘,一次次往返湘桂山区两端。带领秦人的是一位叫作“禄”的官员。作为秦朝探索岭南的后勤负责人,针对人员和物资拥挤在狭长的山间、转运效率极低的困难,他必须找到破解的方法。

在没有资料、没有勘探设备、没有交通工具的情况下,禄和他的团队溯两江(漓江、湘江)而上勘察地形,在湘江上游海洋河发现了一片静水区——渼潭。此处江面开阔平缓,方便多艘船只交会往来,而且有充足的水源为设想中的运河供水。经测量,在此处筑坝就可将湘江水引入始安水(漓江之流),实现南北通航。禄带领秦人们,于秦始皇三十三年(公元前214年)建成全长30多公里、宽约5米的人工运河——灵渠。

灵渠公园

灵渠沟通了湘江和漓江,打通了南北水上交通,把中原的工具、陶器、耕牛、种子以及先进的生产技术、朝廷的规章制度、诸子百家的思想观念,永久地播撒在岭南的土地上,生根发芽。之后的两千多年,灵渠始终是沟通湘桂、交流南北的要道之一。

如今灵渠公园的四贤祠内,竖立着现存年代最早的、与灵渠相关的碑刻——至正十五年(1355年)黄裳的《灵济庙记》碑。碑文开宗明义:“兴安灵渠,有史禄始作以通漕,既而汉伏波将军马援继疏之,唐观察使李渤始为铧堤以固渠,作陡门以蓄水,而防御使鱼孟威复增修之,更四贤之勤,历秦汉暨唐,而后其制大备,以迄于今公私蒙其利。”

南下的风潮

岭南地区的开发,从一开始就是由北而南、从东向西进行的。秦末赵佗就是以南海郡为基础建立南越王国,逐步向西和西南扩张。汉武帝平定南越国后,于公元前110年设置南海、苍梧等九郡。岭南地区普遍置县自此始。

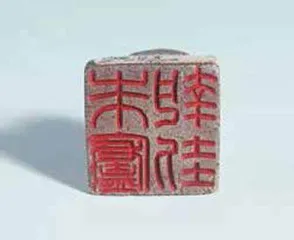

这股“往南走”风潮的一大表现是中央政权自西汉开始直接统治海南,先是设珠崖、儋耳二郡,西汉后期因鞭长莫及缩编为朱庐一县。“朱庐执刲”印是迄今为止海南省发现的、年代最早的官印,证明了两千多年前中央政府就在岛上行使管辖权、设置郡县。

汉末的朱庐县,是中央王朝统治海南岛的象征。朝廷在朱庐县派驻了负责军事的都尉官员。都尉属于郡一级的长官,朝廷在要害之地或动荡地区驻扎都尉。但其官印却不叫朱庐都尉,而是“执刲”。执刲应该从“执圭”或“执珪”演化而来,本意是以手持圭。只有贵族才有执圭的特权;大约在春秋时期,执圭成为爵位名,于战国时期流行于楚国。有观点认为,执刲借用了执圭的语意,但演变为武职官名,而非爵位名。

朱庐执刲

今广东省韶关乐昌市,扼守秦汉故道,是从湖南翻越蔚岭进入岭南的北大门,素有“岭南门户”之称。武水由西北向东南贯穿县境,流到曲江与浈水合流,形成北江,向广州奔腾而去。人们越过南岭后,顺武水而下,就可以前往岭南东部各地。东汉熹平三年(174年),桂阳太守周憬巡视属县至此,看到南来北往、交通艰难,便开凿武水六泷,“小溪乃平直……抱布贸丝,交易而至”。周憬能够调集的资源是相当有限的,完全不可与后世的水利工程相提并论。它的重要意义不是规模,而是在遥远的两千年前,南岭地方官府能够自发地兴修水利。正是这一个个小工程、一个个小发展,汇聚成了岭南繁荣的磅礴大潮。

北江

刘猛进身处南朝、隋唐的交替时期。当时实现的只是形式上的统一,南方地区尤其是岭南实际处于豪强势力半独立的状态。隋朝灭陈不久的开皇十一年(591年),临贺郡(今广西贺州一带)的虞子茂、钟文华等人计划起兵叛乱,割据岭南。他们写信策反临贺太守钟士雄一起举兵。临贺钟氏家族几代人统治临贺,是拥有巨大权力的土著豪强。一旦钟士雄叛乱,将动摇隋朝在岭南的统治。关键时刻,钟士雄的母亲蒋氏挺身而出,教育儿子:

我前在扬都,备尝辛苦,今逢圣化,母子聚集,没身不能上报,焉得为逆哉!汝若禽兽其心,背德忘义者,我当自杀于汝前。

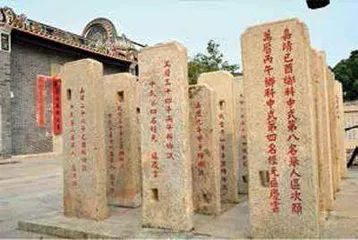

松塘翰林村

松塘翰林村,位于广东省佛山市南海区西樵镇上金瓯村。自宋代开村,松塘古村至今已有八百年历史。松塘全村不足2000人,其中90%都姓“区”。据传,松塘区氏列祖始居桂阳郡(今浙江省吴兴县)。宋理宗(公元1225年—1264年)年间,为避兵乱,松塘村始祖区世来,偕弟兄自南雄珠玑巷南迁,定居广州府南海县江浦司鼎安都金瓯堡九图乡,以姓为村名,名曰“区村”。

据统计,从明嘉靖二十八年(公元1549年)至清宣统乙酉年(公元1909年),松塘村共走出了22位翰林、进士、举人、优贡、副贡。

如今,800年过去,松塘村“燕子傍岗飞”的地理布局仍依稀可辨,“代代着朝衣”的美好愿景也一直在延续。有着浓厚历史文化底蕴的松塘古村因此先后获得了“中国历史文化名村”“广东十大最美古村落 ”称号。

经过情感和理智两方面的权衡,钟士雄打消了叛乱的念头。钟士雄整顿兵马以备不虞,同时号令各处豪强,严守地界。隋军从容进入广西,虞子茂最终兵败身亡。隋文帝得知蒋氏事迹后,封她为安乐县君,成为广西第一个被封为县君并在正史入传的女性。唐太极元年(712年),唐玄宗又令工部侍郎、许国公苏颋为蒋氏撰写《御制钟士雄刺史母安乐县君神道碑》。

从南向北“反向迁徙”

隋唐科举制诞生后,岭南出现了“朝北看”的风潮。有见识的家族纷纷投身科举。岭南地区第一位科举入仕者、第一位进士是唐代藤州(今广西藤县)人李尧臣。曲江张氏更是挺立科举潮头,一跃成为华南首屈一指的望族。张弘雅大约在显庆四年(659年)赴京参加科举,考中明经,成为曲江张氏第一位科举成功者,也是广东省明确可查的第一位科举入仕者。

元和九年(814年),交州人廖有方甚至“反向迁徙”,举家搬迁到长安。廖家几代为地方官,是岭南的精英家族。廖有方在长安求学、在长安考试,并说服父母和家人迁居长安,又在长安杜陵一带置田。2006年,西安碑林博物馆在西安东郊征集到一方唐代墓志,志主便是廖有方。在墓志中,记载了廖有方从交州迁到长安的来龙去脉。

唐后期,交州依然向长安输送人才。在廖有方之前,安南都护府下辖的爱州日南(今越南清化省)人姜公辅于建中元年(780年)进士及第,后升为宰相,是唐代宰相中籍贯最南的一位。地理的隔阂,在隋唐岭南精英阶层的心中荡然无存;横亘蜿蜒的南岭,在上千年的“往南走”“朝北看”中不再是天堑,而是南来北往的一道风景。

(责编:马南迪)