费萨克的混凝土建筑实验

20世纪涌现了一批被称为“粗野主义”的混凝土建筑。西班牙建筑大师米盖尔·费萨克在一众建筑师之中脱颖而出,不断探索着混凝土的特征。

混凝土作为建筑材料的历史源远流长,著名的罗马万神庙的穹顶就是用混凝土浇筑成的,穹顶直径达43.5米,距今已有1900多年,依然屹立不倒。一个显而易见但又容易忽略的事情是,古代的混凝土里是没有钢筋的。今天建筑中广泛使用的钢筋混凝土最早是法国人埃纳比克发明的。据说他在1867的巴黎世界博览会上看到园艺师约瑟夫·莫尼尔用铁丝网和混凝土制作的花盆后,受到启发,于是设法把这种材料应用在房屋建筑上。混凝土的抗压性强,抗拉或抗弯性较弱,钢筋则正相反,两相互补,就形成了钢筋混凝土这一完美的新型建筑材料。

钢筋混凝土作为建筑结构在19世纪和20世纪得到广泛应用,但作为一种表现形式被人们追捧则要归功于法国建筑大师勒·柯布西耶。柯布西耶利用了混凝土可以被随意塑形的特点,设计出许多极具雕塑感的建筑,例如马赛公寓、朗香教堂、昌迪加尔议会大厦等等。这些建筑都直接将混凝土裸露在外,不加修饰,显得雄浑有力,这种建筑风格被人们称为“粗野主义”。

作为现代主义运动中的后进生,西班牙人擅长学习其他欧洲人的伟大发明,并在本土因地制宜地使用。20世纪60年代,以马德里为中心,西班牙涌现了一批以混凝土为主要材料和表现形式的粗野主义建筑,比如,萨恩斯·奥伊萨设计的白塔,费尔兰多·伊格拉斯设计的荆棘之冠(西班牙文化遗产研究所)。在一众建筑师之中,有一个人的作品很特别,他就是米盖尔·费萨克。费萨克的混凝土建筑有一个显著的特征,就是都有一个由一根根形状奇怪的混凝土梁拼成的屋顶。梁的端头突出外墙,在建筑的檐口形成一道有趣的装饰。因为这种梁的剖断面形似动物的脊椎骨,所以大家称其为“骨梁”。费萨克为什么要把梁设计成这样呢?

建筑师也是发明家

费萨克和一般建筑师的不同之处在于,他喜欢把一些奇奇怪怪的小发明用在自己的建筑里,这一点在他执业初期就显现出来了。1949年,在设计马德里的生物研究中心(属于西班牙高等科学研究理事会)的时候,他受业主资助前往欧洲各国参观同类型的建筑,其中北欧的建筑给了他很大的感触。费萨克说北欧的建筑是诚实的,因为严寒的气候让建筑师没有那么多条件去玩花样。回国之后,他尤其注意提高建筑的保温隔热性能。除了引入一种夹层带百叶的双层玻璃窗户之外,他开始感到,实心砖很重,保温性能也不好,在不承重、只作为外墙装饰的情况下,使用实心砖是不合适的。空心砖更轻,而且因为有空腔,保温隔热的性能也更好。费萨克自己设计了一种空心砖,形状很特别,朝外的一面是倾斜的,下边缘有一个突出的角,两块砖叠在一起的时候,这个角可以盖住砖之间的灰缝,防止雨水从灰缝渗进去,作用类似于中国古建筑檐口的滴水瓦。

费萨克设计的空心砖和后来的“骨梁”有很多相似之处:都是空心的;都有着奇怪的生物形态的剖断面;砖在某种程度上也是一种预制的构件,即在工厂使用同样的模具批量复制,再运到现场安装;更重要的是,我们会发现费萨克习惯于将保温、排水等功能集中到一个构件上一次性解决。

骨梁

费萨克从20世纪50年代初开始研究混凝土,设计了众多精彩的结构,例如一系列有着波浪形超薄屋顶的连廊。从1958年开始,费萨克逐渐对预制混凝土构件产生兴趣。1959年,他在Alter实验室项目的门廊处,实现了一个由连续的V形梁构成的折板屋顶结构。在紧随其后的MADE实验室项目中,V字变形成了一个横向拉长的S,相邻的梁相互咬合但是不连接,这使得每一根梁作为单元体的表达更加清晰。

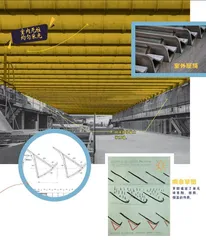

1960年设计的水文研究中心标志着费萨克对预制混凝土的探索到达了高峰时期。研究中心位于马德里的曼萨纳雷斯河边,包含一栋办公楼和一个长80米、宽22米的实验室,实验室内部无柱,要求有均匀的光照。从一般厂房屋顶的北向采光窗为构思的起点,费萨克逐步结合了屋顶排水和保温的需求,设计出了一个由异形空心混凝土梁构成的屋顶。梁的断面近似于三角形,内部是一个空腔,相当于增强保温性能的空气夹层。三角形的两个角上分别延伸出两个触角,一个短的触角形成了排水沟,另一个更长的触角起到遮挡雨水和南向直射光的作用。两根梁放在一起的时候,自然光从北面的间隙照进来,在梁的一个面上形成漫反射,这样室内的光线就变得非常均匀。

实验室的结构形式大概是这样的:沿着实验室的两条长边浇筑了长80米的混凝土承重墙,然后所有的梁都架在这两片承重墙上,这也就意味着,每根梁的跨度都达到了22米。合作的工程师告诉费萨克,以当时的技术没有办法吊装这么大这么重的构件。不知道他是不是在吃西班牙名菜红酒炖牛尾的时候得到启发,牛尾不就是由一小节一小节的骨头连接成吗? 费萨克决定化整为零,将梁切分成1米宽的小段单元块,在工厂预制,然后运到现场组装。

现场组装时,先将脚手架搭到所需的高度,然后将预制好的单元块吊装到脚手架上排列好。这些单元块在设计时都预留好了孔洞,用钢索穿过这些孔洞将所有的单元块串起来,然后对钢索施加拉力,拉紧之后将端头固定在两端的混凝土块上。被施加了预应力的钢索会把两端的混凝土块往里拉,中间的混凝土块就会被紧紧地压在一起,形成一个整体。

这种施工方法,在工程学里称为“后张法”。虽然施工程序非常烦琐,但是考虑到当时的吊装和运输能力有限,也是不得已而为之。这种特殊的工法也让建筑拥有了独一无二的建成效果。费萨克模仿骨头的造型,在所有预制块的两侧设计了一个微微的凸起,组装完成后,看上去就好像所有的小块相互挤压得变形了一样。透过这样的小细节,你仿佛能感受到梁的内部钢索的拉力。

在之后的项目里,费萨克乐此不疲地使用这种预制空心混凝土梁,并创造出了各式各样梁的断面。这逐渐成了他个人的标志性建筑语言。其中比较著名的还有1971年建成的圣安娜教堂、2003年建成的赫塔菲体育馆等。值得一提的是,在马德里东边的莫拉塔拉斯区参观圣安娜教堂的时候,我发现这些空心梁的端头都罩上了一层网,不用问,这大概率是防止鸟进去筑巢的。

棉被

混凝土作为建筑材料的最大特点是它的可塑性。只要能搭建出相应形状的模板,把液体状态的混凝土倒进去,振捣均匀,待混凝土凝固之后脱模,理论上就可以塑造出任何建筑师想要的形状。这种可塑性给了有形式创作欲的建筑师很大的发挥空间。除了对预制混凝土构件有兴趣之外,费萨克也注意到混凝土的这种形式潜力。在1965年的JORBA实验室项目中,费萨克设计了一栋7层高办公楼,这栋楼因其奇怪的造型被人们称为 “佛塔”。他把建筑每层的楼板旋转45度,然后用一个扭转的曲面将上下层的楼板边缘连接起来。整栋楼好像长满尖刺的藤条,让人过目难忘。这座塔楼位于马德里的M-30环城高速路边上,业主希望建筑夺人眼球,起到广告宣传的作用。很可惜的是,这栋充满想象力的建筑在1999年被拆除了。

费萨克在晚年继续着他的混凝土实验。他发现如果在浇筑混凝土时,不采用木板或者钢板这些刚性材料作为模具,而是使用柔性的膜,那么将混凝土填充进去之后,膜就会膨胀形成一些鼓包,混凝土凝固后,就将鼓包的形式保留了下来。费萨克认为,这种特殊的质感体现了混凝土凝固前的液体状态,表达了混凝土这种材料的本质。在他晚年的作品中,他将这种方式浇筑出来的混凝土模块贴满建筑的外墙,仿佛给建筑穿了件羽绒服。传统的混凝土建筑都是坚硬强壮的,这种柔软的外表皮形式确实让人耳目一新,但也仅限于此。我去马德里北部的皮拉尔区参观了圣母加尔默罗之花教区教堂,个人认为实地体验远不如圣安娜教堂。

圣安娜教堂和水文研究中心的骨梁整合了建筑的结构、排水、采光甚至施工等多方面的需求,对最终的空间品质也产生了决定性的影响。而圣母加尔默罗之花教区教堂墙壁上的棉被,仅仅是一层皮而已。费萨克早期的发明,骨梁和空心砖,都是基于建筑实际的需求,而棉被样的外表皮,则完全是出于建筑师个人的趣味。这样的设计可能是有趣的,但终归不够有力。

(责编:李玉箫)