一场改变美国的大火:三角衬裙工厂案

作者: 付杰

2025年1月7日,美国加州南部山区爆发大火,火势迅速蔓延,异常凶猛,造成至少27人死亡,数万人流离失所。有报道称,这场大火是洛杉矶历史上最具破坏力甚至最“昂贵”的火灾。而在114年前的纽约,同样爆发了一场大火,这场火灾不仅吞噬了146人,还深刻改变了美国的劳工立法,极大地改善了劳工的工作环境,提升了劳工权益的保障程度。

起源于19世纪的血汗工厂

1911年3月25日下午,三角衬裙工厂的工人们忙碌了一天后,正排队领取工资。4时45分左右,突然传来了一声尖叫:“火!”大火迅速蔓延,很快将工厂吞没,造成146名工人死亡。

这场大火震惊了美国。一场火灾的发生有其偶然性,但所造成的严重后果在很大程度上有其必然。在三角衬裙工厂火灾中,陨落生命的背后,是恶劣的工作环境和淡漠的防火意识。而这一切,要从工厂主马克斯·布兰克和埃塞克·哈里斯说起。

他们均是来自俄国的犹太人,于19世纪60年代来到美国,跟很多犹太人一样,进入了冉冉上升的制衣业,在条件恶劣、工作艰苦的制衣厂辛勤做工。布兰克很快创办了自己的制衣厂“三角衬裙工厂”(Triangle Shirtwaist Factory),生产当时十分流行的衬衫连衣裙。他富有商业头脑,工厂规模越来越大,效益越来越好。1895年,哈里斯也加入进来。两人在工厂工作时备受剥削,但他们并没有将其所经受的苦难共情到悲惨的工人身上,还是奉行压榨与剥削的老一套。

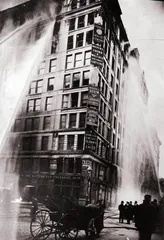

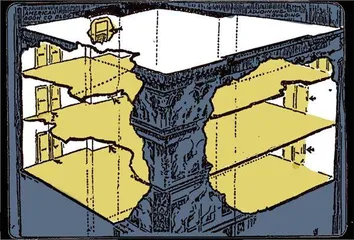

到了1911年,三角衬裙工厂已经从刚开始的小作坊发展成为纽约最大的女装制造厂,布兰克和哈里斯赚得盆满钵满,社会地位也大大跃升,成了名副其实的“衬裙大王”。此时工厂的地址已经搬到了阿什大楼,这座十层大厦位于华盛顿街和格林街交汇处西北角,他们租下了其中的八层至十层,八层和九层用于生产,十层主要用于办公,兼作库房、展示室等,布兰克和哈里斯在这一层办公。

工厂大概有500人,绝大多数为女性移民,其中东欧犹太裔约占60%,剩下的大多为意大利裔移民。她们或是为了逃避政治迫害,或是为了解决衣食之忧,居住在下层社区。

三角衬裙工厂是新式工厂,但不改的是其依然是剥肤椎髓的血汗工厂。“血汗”之谓,不仅在于厂内杂乱、拥挤、噪音大、空气流通差,更在于工作时间长、工作强度大、工资水平低,收入与劳动完全不成比例。正如卓别林的电影《摩登时代》所揭示的,工人们沦为了一个个丧失自主性与能动性的螺丝钉,片刻不停,却仅能果腹。恶劣的劳动环境滋生了无数的工厂事故,工人们不仅得不到完善的保障和妥善的赔偿,还会因此被扫地出门。

被锁上的楼梯门

根据消防部门的调查,大火始于八层废料箱里的火柴或烟头。由于靠近成吨的边角料,星星之火很快成为燎原之势。当天八层大概有180人上班,但逃生通道只有华盛顿街一侧的两部客运电梯和楼梯、格林街一侧的一部货运电梯和楼梯、一个室外消防梯。最终有146人死亡,其中53人被烧死、54人跳楼摔死、20人掉落消防梯摔死、19人跳下电梯井摔死。楼上是成堆被烧焦的尸体,楼下则是血流成河的场面,现场惨绝人寰,简直是一幅悚人的人间地狱景象。在这146人中,123人是女性,最小的才14岁。这无疑是一场严重的灾难,而火灾后相关政府部门和政府官员的反应又是一场让人惊愤的“灾难”。

劳动部特派员、市建筑局、市消防局推诿责任,阿什大厦的所有者声称自己的大厦建造符合各项要求。纽约市长在没有给出任何解释的情况下,拒绝前往火灾现场视察情况。

其实,在之前的消防检查中,阿什大厦已被指出存在不少问题,但一直没有解决。八层和九层的两侧楼梯非常狭窄,仅容一人通过,这是工厂主为了防止员工偷窃故意设计,以便对员工一一搜身检查。而且,楼梯口的门是向内开的,一旦发生火灾,众人拥挤在门口,就无法推门而出。为了降低检查成本,华盛顿街一侧的楼梯门还被锁上了。两年前,一位防火专家曾指出这道紧闭的楼梯门存在安全隐患,但布兰克和哈里斯并未当回事。这道楼梯门,也成了两人被起诉的原因。

无法被验证的真实

经过一番搜寻,检方在楼梯口附近找到了一块焦黑的门板残片,门闩正附在上面。4月中旬,布兰克和哈里斯以过失杀人罪被起诉。由于死亡人数多少对定罪影响不大,为了更有说服力,检方最终决定只援引玛格丽特·施华茨这个例子,因为他们可以很容易证明上锁的楼梯门直接导致了这位女工的死亡。

为了帮助自己脱罪,布兰克和哈里斯聘请马克斯·斯沃德为辩护律师。和两位工厂主一样,斯沃德也是来自东欧的犹太移民,他从底层攀爬奋斗,逐渐成了一位声名在外的大律师。他的对手是实力同样强大的查尔斯·博斯特韦克,他曾任教于纽约大学法学院,还担任过众议员,对法律理论与实务都十分精通。

1911年12月4日,案件正式开庭审理,托马斯·C.T.科雷恩法官主持审判。控辩双方辩论的关键,在于玛格丽特·施华茨的死亡是归因于两位工厂主的个人过失,还是凶猛的火灾。博斯特韦克试图证明八层和九层的楼梯门都是锁着的;而八层之所以死亡人数很少,就在于它被打开了,九层则一直没被打开。面对检方的指控,斯沃德不慌不忙,观衅伺隙,展现了其强大的逻辑思辨能力。他深知,刑事审判必须要达到排除合理怀疑的标准,因此他的目的并非追求真相的还原(这几乎不可能做到),而是动摇检方指控的真实性,让陪审团动摇和怀疑即可。针对九层楼梯门被上锁这一指控,他抓住控方证人证词中的漏洞,指出真正陷工人们于死地的并非上锁的楼梯门,而是蔓延的大火。也即,大火已经吞没了楼梯门外的走廊,即使门被打开也无济于事。

当控方拿出那块附着门闩的门板残片时,斯沃德见招拆招,说明这把门闩不一定是九层楼梯门的那把,即使是九层楼梯门上的那把,依现有的状态又怎能证明3月25日它是锁着还是开着的。他还推出了多位证人,有一位证人证明火灾发生时门上挂着钥匙,并没有上锁;更多的证人声称多次进出这道门,说明它是经常开着的。博斯特韦克只好改变策略,强调这道门总是在下班时锁上,以便检查员工是否偷窃,但这又与控方证人的证词存在矛盾,因为他们说从没见有人出入过这道门。楼梯门是否上锁,很大程度上决定了胜负,因此他们竭尽所能,在一把小小的锁上大做文章,进行了多个回合的较量。尽管互有输赢,但总体上来看,陪审团还是有所犹疑,这也为案件的结果埋下了伏笔。

12月27日,经过漫长的拉锯战,案件终于审理完毕。12位陪审员给出了8票无罪、2票有罪、2票弃权的投票结果,没有达成一致。面对这个僵局,科雷恩法官给出了指引,除了再次强调法律规定外,又指出楼梯门不仅要锁着,还需要被告知情。科雷恩法官的指引明显偏向被告,因为主观意图是很难证明的,而“无犯意则无犯人”。经历了多轮投票,果然,在第四轮中12位陪审员一致表决被告无罪。

推动劳工立法变革

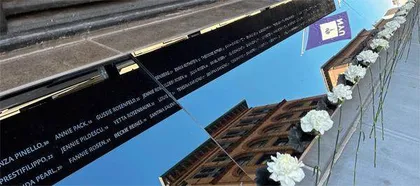

历史的进步、社会的变革有时是用无辜者的生命换来的。146条鲜活的生命,虽然没有换来两位工厂主的罪与罚,却在更大意义上促进了劳工权益的保障。在接二连三的事故后,三角衬裙工厂的这场大火点燃了民众的怒火,“它不只是恐怖的半小时,它还是一连串连锁事件的关键点——这一连串事件最终迫使纽约的政治机器开启了实质性的改革,并从纽约带动了全美的改革”。

火灾发生3个月后,纽约市当局成立了工厂调查委员会,并赋予其强大的权力,对工厂火灾隐患和工作环境等进行广泛的调查。在接下来的几年中,先后有几十项立法通过,极大推动了消防制度的改革、工作环境的改善和劳工权益的保障,也对资方提出了更高的要求,彻底改变了纽约市劳工法规的样貌。纽约市作为美国最大的市,其立法也产生了示范效应,促进了整个国家劳工立法的前行。

(责编:刘婕)