蜉蝣四海

作者: 止戈

张小涛简介:

1970年生于中国重庆合川,1996年毕业于四川美术学院,2010年创建四川美术学院新媒体艺术系,2013年师从徐冰教授攻读博士学位,2016年博士毕业于中央美术学院。现为香港城市大学创意媒体学院客座教授、西南财大天府学院客座教授。曾参加第55届威尼斯双年展等重要的国际艺术展,其作品被国际国内重要美术馆、基金会、艺术中心收藏。

无论从哪个纬度上看,54岁的张小涛都是一个矛盾综合体。他对自己的评价是“小镇青年,胸怀天下,一无所有,光芒万丈”。但熟悉他的人知道,他常怀悲天悯人之心,在心态上颇有出世之感,可是却一直都在进取。

现实毕竟不同于电影,更不同于神话。小镇青年是如何走向国际的?小学六年级就成为留守儿童的人,是如何成长为先锋艺术家的?这要从很多事说起。

萨迦寺:顿悟

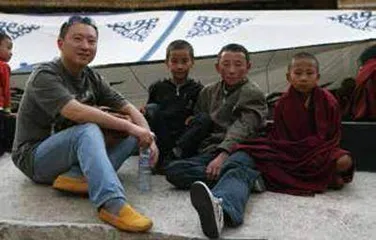

张小涛的40岁生日是在西藏萨迦度过的。那是2010年,他第二次去西藏,带领一个团队去萨迦寺拍摄素材,准备做一个动画艺术片。萨迦寺位于西藏自治区的日喀则萨迦县,是藏传佛教萨迦派的祖寺。因寺内藏有大量经书,萨迦寺也因此被誉为“雪域敦煌”。在萨迦县城度过40岁生日的那晚张小涛病了,一位同行的考古学专家为他盖上了被子。外面大风呼啸、明月高悬。“人生后半场就这样开始了。我想起苏东坡的诗:寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。人是渺小的,可是在这茫茫天地中,我们还是得创造,还是得做事情。”张小涛说。

去西藏、看寺庙、顿悟,这些看起来有些俗套,但是听张小涛讲,你会觉得无比真诚。“人生顿悟的时刻,往往需要一个道场,那时候就是”。谈起这些时,他有一种随时融入日常生活,但又可随时抽离,并从中找到创作灵感的能力,世俗而高雅,入世又出世,毫无违和感。

二十五年前,我从小县城合川到重庆黄桷坪参加了四川美院的四次考试,三次高考的失败是我人生中挥之不去的噩梦。我梦见自己一直在奔跑,在奔跑中才能忘记恐惧,对于我来说恐惧就是生产力……重庆是一个充满魔幻、雄性的有三千万人口的巨无霸工业化城市,有亚洲最大的火力发电厂、西部最大的重庆钢铁厂、1904年法国传教士修建的天主教堂,重钢和电厂巨大的烟囱里冒出的遮天蔽日的烟雾,让我们有一种置身于马孔多一样的魔幻现实主义的剧场里的错觉,以为自己一直生活在考试的记忆中……

重庆黄桷坪是一个城乡接合部的现场,这里是少年壮志的开始,我们两代人的命运如迷宫里的不期而遇,毁灭与重生、信仰与癫狂、噩梦与现实,我们既是表演者,也是观看者,有人选择艺术道路、有人成为一个平凡的人……这是个人经验与集体经验纠缠不清的时代,我们都在放逐自己,放逐是永远的宿命吗?时间成了神奇的导演……

今天的中国是全球最大的试验场和加工厂,每一个人都是这个巨大的旋转舞台中撕扯和煎熬的渺小蚂蚁,折腾是永远的主题,山河依旧,故乡在哪里?心灵在哪里? —张小涛

就在那一年,张小涛决定接受邀请,回到母校四川美术学院,创建新媒体艺术系,并且亲自担任创系主任。古人说少不入川老不出蜀,他2002年来到北京,先到花家地后转战798,经历了798从兴起到繁荣的阶段,艺术创作也由传统油画转为数字艺术,已经开始展现出更多的可能性。没有人认为他此时返川美是个好主意,除了他自己。在他心中,黄桷坪是永远的。

黄桷坪:变化和永恒

油画《永远的黄桷坪》创作于1995年,可视为张小涛创作生涯的起点。对他而言,黄桷坪不仅是一个地理位置,更是一个心灵坐标,也是他创作不断“重返”的一个精神区间。

黄桷坪位于重庆九龙坡,在张小涛的画作中,城乡接合部的建筑和孤零零的烟囱,以及被污染的天空是这里的标志。它的另一个标志是四川美术学院所在地,川美是中国八大美院之一。张小涛在1992年考入川美,1996年毕业,其时重庆还没有成为直辖市,三峡还没有截流,一切还是原来的样子。

与其说回来,不如说没有离开过。张小涛在川美实现了从小镇青年到青年艺术家的转变,毕业后去西南交大担任美术老师,在成都和重庆两地之间往返。他在成都组建了家庭,夫人邓怀宇是大学同学,夫唱妇随、相得益彰。

从艺术上讲,张小涛是个不安分的人,这注定了他要为此不断挪腾、四海飘荡。2002年,他在成都的新家装修完成后立刻来到北京,把爱人和孩子留在北京,从此又开始了重庆和北京两地往返的生活。

这次创系用张小涛本人的话说,就是一切从头起步,空手套白狼。过程的艰辛他同样不愿多说,只是一再强调自己是个有爆发力的人,“就像打篮球,一开始不声不响,到后面回回都能进球”。从2010年创系到2015年他离开,先后培养了500多人,其中不少学生在国际艺术展上获奖。

作为系主任,他要承担行政工作,这对艺术家而言就像在另一条赛道上奔跑,疲惫不堪又无可奈何。他说他的赛道还是在艺术创作上。更现实的考虑是收入。回到重庆后,他的收入减少了80%,而数字艺术又需要大量的资金支持,“那时候维持团队每月都需要4万多,简直入不敷出”。还有家庭,他的儿子张量量已经出生并在北京上学,他没有时间陪伴,和爱人也是聚少离多。这让他想起自己6岁就留守的情景,觉得不能耽误了儿子的成长。

张小涛试图在工作和生活之间维持平衡,为此他只能突破,选择再次出发。黄桷坪是永远的,但人生是随时变化的。不过这变化并非无迹可寻,还是艺术那根弦在牵引着他。而这,要从另一位艺术家徐冰说起,在他那里,张小涛实现了自己中年求学的人生蜕变。

北京798:艺术的更多可能

徐冰是中国当代艺术史上的重要人物,他以作品《天书》而闻名。张小涛很早就知道同为重庆人的徐冰,学生时代视其为偶像。2013年,经朋友建议,张小涛决定考徐冰的博士。他那时已经43岁,是川美新媒体艺术系主任,多一个博士头衔对他来说无关紧要。就连徐冰本人都说,“他(张小涛)已经有一些名气了,还愿意来读博吗”。

他的博士毕业论文仅用了一个月就完成了,主题是对中国佛教世俗化的研究,这和他骨子里的气质有关,和他那次在萨迦寺的拍摄也有关。这既是平时的积累,也是关键时刻的爆发。

2015年,张小涛辞去川美新媒体艺术系主任的职位,重返北京艺术现场,第二年他博士毕业。此时他已经46岁。随着生活在动荡中趋于稳定,他的艺术思考也进入了更深的境界。

在张小涛的经历中,高耸的烟囱、破败的工厂、高架桥是经常出现的元素,从他家乡的重庆钢铁(其前身是晚清政府创办的汉阳铁厂),到川美所在的黄桷坪再到北京798,这些场景比比皆是。

798是北京的艺术地标,但张小涛在2002年第一次来京时,这里的工厂还在运行,巨大的机器和看不到头的厂房,无不昭示着曾经的繁盛,但是其破败的命运已经无法更改。更多的艺术家出现和留驻于此,并且以此为题进行创作。

这期间,张小涛的艺术创作也迎来了爆发期,他先后完成了诸多以高架桥和被污染的环境为题材的作品,一眼看上去,在突兀逼仄的高架桥下面,耸立着破败的工厂或者被污染的山水,魔幻而又真实。这既像是某种社会现实的隐喻,又像是他的中年写照,一边沮丧一边前进,一边污染一边发展,对立又统一。

走向国际:蜉蝣

如果说黄桷坪是张小涛走向全国的起点,北京798则是他走向国际的起点。不管承认与否,当代艺术是从西方发展起来的,要开拓就要去西方看看,这何尝不是另一种“中年留学”。实际上,早在1998年他就已经开始尝试走向国际,那时在成都的他偶然认识了一位德国学者,经他资助,他从德国开始了自己的国际化艺术实践。

2016年,张小涛接受《纽约时报》国际版专访,2018年,他的《量量历险记》获中国荔波国际动画节金奖,2019年,《三千世界·蜉蝣》入选奥地利林茨电子艺术节,其作品被国际国内重要美术馆、基金会、艺术中心收藏。这些年,他常往返于东西方间,重要的当代艺术展,如威尼斯双年展上都留下了他的身影。《三千世界·蜉蝣》的灵感来源于他持续不断的国际间飞行,他通过飞行轨迹做了一个短片,把当代人在天空蜉蝣的镜像直观地展现出来。

张小涛借由这些作品,实现了对人类基本生存状态的理解和表达,实现了国际的转变。但他并不是刻意为之,从小时候起,家附近的天主教堂、连环画中的故事情节、死亡、对现实的恐惧等,一直指引他往远方走。这是走向世界的原力,也是一个小镇青年的自我救赎。