在巴克特里亚寻找大月氏

作者: 郑雨松

2023年2月,疫情以来断航的西安—塔什干国际航班复航,终于又使长安与中亚的距离缩短至5小时。从西安起飞向西,一路经过河西走廊、塔克拉玛干沙漠、帕米尔高原的上空,便能到达乌兹别克斯坦首都塔什干。这让从未踏上甘肃以西土地的我,第一次有机会感受丝绸之路的艰险和伟大。

伊塞克湖

吉尔吉斯族

飞机经过帕米尔高原时,最震撼的一刻是一片不似地球造物的蓝色湖泊——伊塞克湖——突然出现在高耸的雪山之间。玄奘在《大唐西域记》中这样描写伊塞克湖:“周千余里,东西长,南北狭,四面负山,众流交凑……洪涛浩汗,惊波汩㴔,龙鱼杂处,灵怪间起。”比之自然,这是多么小的一架飞机和千年前多么小的骆驼队伍。人类就这样穿梭在欧亚大陆最深最迷人的腹地,从未停止。

航班抵达塔什干的次日,我们便马不停蹄地前往下一站撒马尔罕,去会见撒马尔罕考古所的老所长阿穆尔丁。老所长是中亚考古队的合作伙伴和老朋友,2023年疫情后的首次发掘,中亚考古队领队梁云教授按照惯例前来拜访,顺路整理考古所库房中上次发掘结束后存下的工具和设备,为此次工作做准备。

第3天,我们乘车奔赴苏尔汉河州拜松市。离开撒马尔罕市中心的俄式建筑和林阴大道,取而代之的是中亚本地的草原风光。车子驶出绿洲,眼前就是大片青黄不接的草场,山坡上隐约可见牧民用木篱笆和石墙围起的大片牧场,不时有骑驴的放牧人赶着牛羊出没。草原之中,只有这一条孤独的公路向前延伸,看不到其他人造的痕迹。

西天山山脉

目前乌兹别克斯坦有来自中国、韩国及西方国家的施工队支援本地公路修建,或许之后地区交通会更加发达,但此时向南连接苏尔汉河州的路还仅此一条。这一路会穿越古代的索格底亚那(中国史籍中称粟特国或康居)所在之地,途经玄奘所走的铁门关,最后送我们抵达西天山南麓的古代巴克特里亚。

古代巴克特里亚

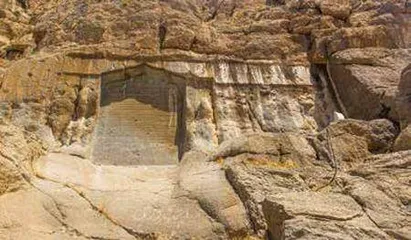

巴克特里亚,又称大夏,以阿姆河为界分南北两侧,目前分属乌兹别克斯坦和阿富汗两个国家。“巴克特里亚”这一称谓始见于波斯阿契美尼德王朝(约公元前550—前330)的贝希斯敦铭文(这是已知的最为重要的阿契美尼德王朝铭文之一,公元前519年大流士一世所刻,位于今伊朗巴赫兰塔城东30千米处贝希斯敦村附近的悬崖上)。铭文中说:“下列诸省:波斯……巴克特里亚、索格底亚那……共23省,归属于我……我成为他们的国王。”可见至少在大流士一世时期,巴克特里亚已成为波斯在东方的行省。

西北大学中亚考古队

由丝绸之路考古合作研究中心、西北大学文化遗产学院骨干教师、学生组成,吸收国内外合作单位人员参与,先后在乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等地开展田野考古调查,并发掘了一批典型遗址,如撒扎干遗址、拉巴特遗址、卡什卡尔遗址、契纳尔特佩等。2013年,在共建“一带一路”倡议提出的当年,中方与乌兹别克斯坦科学院考古研究所正式组建了中乌联合考古队,参与了在乌兹别克斯坦境内进行的多次田野考古调查和发掘工作。经过多年的艰辛探寻,中亚考古取得了阶段性成果,厘清了古代月氏、康居、贵霜的文化特征和分布范围,取得了中国科学家在中亚考古研究领域的重要突破,为用中国话语阐释丝绸之路历史提供了实证资料和科学依据,用考古新资料唤起了中国与丝绸之路沿线国家友好交往的共同历史记忆。

公元前4世纪末,马其顿王国的亚历山大东征,于公元前330年前后征服中亚。此后中亚地区进入希腊化时期,先后经历了塞琉古王朝和希腊-巴克特里亚王国的统治。公元前2世纪末,受到北方南下的游牧民族的侵扰,希腊-巴克特里亚王国灭亡。同时期,位于中国西北地区的游牧部族大月氏不敌匈奴,被迫西迁,最终来到阿姆河北岸,控制了巴克特里亚地区。公元1世纪,月氏五翕侯(翕侯,意为首领,古代月氏、乌孙等部落中的贵族头衔,地位仅次于王)之一的贵霜翕侯崛起,建立横跨中亚和南亚的贵霜帝国。公元2世纪以后,巴克特里亚先后被嚈哒(生活在欧亚大陆的游牧民族,又称白匈奴)、突厥占领。公元7世纪,阿拉伯人以势不可挡的姿态占领了中亚,此后这一地区进入伊斯兰时期。

关于巴克特里亚的地望,古希腊人认为其在阿姆河中上游地区。地理和历史学家斯特拉波在《地理志》中专门以第11卷第11章记载巴克特里亚,认为阿姆河是巴克特里亚与北部另一地区索格底亚那的分界线。学者托勒密《地理学指南》也将兴都库什山以北、阿姆河以南的地区标注为“巴克特里亚”。汉籍文献中记载此地名为大夏,《史记·大宛列传》中记载:“大夏在大宛西南二千余里妫水南。其俗土著,有城屋,与大宛同俗。无大王长,往往城邑置小长。其兵弱,畏战。善贾市。及大月氏西徙,攻败之,皆臣畜大夏。大夏民多,可百余万。其都曰蓝市城,有市贩贾诸物。”妫水即为阿姆河,大夏即指阿姆河中上游地区。

巴克特里亚北以阿姆河为界这一认识一度成为普遍接受的观点。直到19世纪末,德国地理历史学家W.托马谢科提出巴克特里亚的疆域延伸到阿姆河以北地区。20世纪初,苏联的一大批考古学者如M.M.蒂雅科诺夫、С.П.托尔斯托夫、M.E.马松、Г.А.普加琴科娃等进入巴克特里亚地区开展工作,积累了一批丰富的考古材料。从考古材料来看,阿姆河北岸的考古学文化与阿姆河以南地区表现出同步性和一致性,而与吉萨尔山脉以北的索格底亚那地区差别较大。因此,苏联时期深耕中亚考古的学者先后都使用过北巴克特里亚这一概念,以代表阿姆河以北的巴克特里亚地区。

现在一般认为巴克特里亚北以西天山为界,南至兴都库什山,东侧为帕米尔高原,西侧与索格底亚那以吉萨尔山脉的德拉班德地区一线为界。阿姆河自东向西从中部流过,南北两侧有来自西天山和兴都库什山的支流汇入,如卡菲尔尼甘河、瓦赫什河等,在河两岸形成大片冲积平原和绿洲,有利于发展灌溉农业和绿洲农业。巴克特里亚曾被称为“千城之国”,河两岸的平原与山前二级台地上分布有数量众多的城址、居址、墓葬、灌溉系统等遗迹。

巴克特里亚南部,即阿富汗北部地区曾发现地区中心巴克特拉城(又译为巴里黑城址、蓝氏城、蓝市城,位于今阿富汗巴尔赫),以及举世闻名的“黄金之丘”遗址。“黄金之丘”又名蒂拉丘地,位于阿富汗朱兹詹省希比尔甘附近,于1978年由苏联考古学家V.萨里亚尼迪在阿富汗北部发现并主持发掘。遗址包括一座曾被废弃的带有城墙的神庙遗址和打破神庙遗址修建的竖穴土坑墓6座,墓葬中出土21618件文物,包括金、银、铜、宝石、象牙制品等。这批数量惊人的宝藏包括古罗马的金币、中国的丝绸和铜镜、印度的象牙、叙利亚或埃及的玻璃制品等,最主要的是一种具有强烈北方草原风格的、以动物纹为代表的金银制品。关于“黄金之丘”墓主人的身份,主要有3种观点:月氏说、塞克说和帕提亚说,但都尚未有确凿证据。无论墓主人为何种身份,这一发现都代表了巴克特里亚地区在丝绸之路往来贸易中的重要地位,可谓是“文明的十字路口”。

拉巴特发掘记

巴克特里亚北部则是中亚考古队寻觅大月氏踪迹的目的地。大月氏曾是中国西北地区的一支游牧民族,在西汉时不敌日渐强大的匈奴势力,被迫西迁中亚。西北大学的王建新教授20多年前就先向新疆、继而向中亚,锲而不舍地追寻着这一支人群的踪迹,终于在2016年的调查中发现了位于北巴克特里亚的拉巴特遗址(拜松市南5千米处)。该遗址发现上百座墓葬,墓葬形制为偏洞室墓与竖穴土坑墓,头向北,仰身直肢葬;出土陶双耳罐、单耳罐、无耳罐、陶钵、陶高足杯、手镯、带扣等文物。部分单位取样进行碳14年代测定,绝对年代在公元前2世纪至公元1世纪。这批墓葬与贝希肯特谷地、吉萨尔盆地等北巴克特里亚其他地区发现的同时期墓葬具有一致性:均为竖穴土坑或在墓道长边侧向掏挖墓室的偏洞室墓,墓主头向北,流行陶双耳罐、陶高足杯等类型和形制相似的陶器,而与索格底亚那地区的康居文化、费尔干那地区的卡拉布拉克文化、伊犁河流域的乌孙文化等具有明显的不同。以拉巴特墓地为代表的这一考古学文化的时空范围、文化特征等十分符合学界对公元前2世纪西迁中亚的大月氏的认识,很可能就是学者们一直在追寻的西迁中亚的大月氏人群。

拉巴特遗址地处西天山南麓的二级台地上,位于苏尔汉河州第二大城市拜松市南郊,苏尔汉河的支流拜松河自北向南流经遗址东侧。2017年和2018年,西北大学和乌兹别克斯坦科学院考古研究所共同组建的中乌联合考古队先后两次在拉巴特I号墓地北部、南部和西部发掘墓葬94座。2023年的发掘是第3次也是最后一次发掘。我们在墓地东部和南部布设5米见方的探方27个,目标是进一步探究墓葬结构并揭露墓地整体布局。

探方里的一座墓葬仅有墓道填石暴露在地表一条断面上,我们原本以为是前两年工作留下来的遗迹,但是梁云老师根据现存的高度和以往的发掘规律,敏锐地指出断面破坏的仅仅是墓道,墓室的深度还在地面以下,让我仔细再刮面,圈定墓室的范围。地表清理干净后,经过反复的几次刮面,果不其然,它小小的墓室与周围的生土呈现截然不同的颜色和质地。这是一座被遗忘的墓葬,被命名为M107。M107为偏室墓,位于墓地南部,墓主头向北,仰身直肢,随葬陶双耳罐、陶钵置于头部;各类随葬品较为丰富,发现陶器、铁器、青铜器、金器以及各类串饰总计135件(组)。墓主是一位年纪很小的儿童,但却穿戴着丰厚的首饰下葬。出土的遗物可以看到来自地中海地区、西亚、南亚、北方草原地带的影响,这意味着大月氏人曾经在连通丝绸之路的贸易中扮演着重要角色。汉代张骞第一次到访此地,从此开启了连通东西方文明的丝绸之路,而今中国的考古人又向西行,重走丝绸之路,只为再度探寻大月氏的故事。

(责编:李玉箫)