异乡里的异乡人

作者: 姜晓明

大雪前,北京气温骤降。大运河畔,树叶落光,草坪枯黄。

一个园林工人站在虚弱的阳光下,手里攥根橡胶水管。他正在冬灌作业。水柱喷涌而出,发出哗哗声响。当有骑行者经过时,车轮碾压水管,会造成瞬间断流现象。前一天浇灌的水已冻成冰,覆在草皮上,仿佛一簇簇绽放的冰花。在干燥的冬季,冰釉会锁住土壤中的水分,起到控温保墒作用。

也许是临近新年,也许是打发无聊。他突然扯起嗓子,唱起歌来:“常回家看看,回家看看……”他缩肩弓背,歪戴顶尖尖的黑绒线帽,身体重心落在一条腿上,另一条腿抖着节拍。“常回家看看……回家看看……”他颠来倒去重复这一句。歌声里传递的思念之情,被他滑稽的样貌消解。

不远处,几个工人在寒风中安装提示牌。提示牌采用仿古设计。其中一块刻着中英双语:“您已进入北京(通州)大运河文化旅游景区,游园期间……做文明游客。”

自从通州成为北京城市副中心以来,一连数年大兴土木,植树造林。运河沿岸则是重点打造的区域。

一个工人坐在地上,用记号笔和角尺在牌柱脚处做标记。他的手皴裂多茧,僵硬得有些不听使唤,记号笔从指间滑落。他捡起来,吹吹笔头,再度勾画。标记弄妥后,他把裁好的薄石板用粘合剂固定在标记位置。若不细看,立柱貌似真的坐落在坚实的柱基上。

另一个工人半跪在长椅旁,给长椅一侧的接缝处填充玻璃胶。他嘴唇紧绷,表情专注,稳稳地握着胶枪,一点点挤压推进。他半截小臂露在袖口外,上面刺着两个笔画错位的字——奋斗。

2022年整个夏天,运河沿岸都在升级改造。步道拓宽,路面铺装,增添长椅和公厕,旧栏杆换成金属材质的仿木栏杆。由于施工采取交叉作业,导致一些不必要的重复。尽管主体工程早已完工,但修修补补一直持续到秋后。

柱形路灯涂着铜色亮漆,像一支支硕大的过滤嘴香烟躺在花池边,等待安装。一个工人在埋头拆除“旧”路灯。旧路灯与新路灯形同孪生,只是腰围和身高不及后者。

“为啥又换啊?”我疑惑地问。我知道,路灯刚刚更换不久。

工人抬起头,嘴角黏着快燃尽的香烟,一只眼半眯着,用另一只斜睨我。他吐掉烟蒂,用脚捻灭。

“亮——啊!”他猛然瞪大眼睛。

沿岸栽着成排的垂柳和刺槐。藤蔓般的电线从每棵树的根部钻出,然后沿树干盘绕到高处枝杈,连接挂在那儿的数个“鸟巢”。鸟巢很逼真,由褐色胶线编织而成。到了晚上,鸟巢里会发出变幻的彩光,照得树一会儿红,一会儿蓝,一会儿紫……抑或在两种色调间微妙地过渡,此时树仿佛不再是树,而像美轮美奂、彻夜不眠的糖果。

在一株矮小的碧桃旁,立着介绍它属性的标识牌,牌面高大气派,衬得碧桃异常枯瘦。

几栋完成主体框架的高层建筑耸立在河岸上空。远远看去,既突兀又超然,仿佛钢筋水泥铸就的巨兽脊骨,凌越现实,被人遗忘。自疫情以来,它们便裸露着,在风吹日晒中生锈、变白。近来,工地重新有了动静,农民工重返箱式宿舍,塔吊开始旋转,新建筑的框架正在陆续生长。

这些高楼兴建的那几年,是周围小商铺生意最好的几年。中午和傍晚,满街农民工。他们买上一张大饼或几个馒头、一份凉菜外加一瓶啤酒。冬天蹲在街角背风处或倚在太阳晒暖的墙根下,夏天躲在树荫下或桥下的阴影中,一边狼吞虎咽地咀嚼食物,一边直愣愣地盯着过往路人,尤其是女人。当你的目光与他们相迎时,他们会迅速躲闪,假意看向别处。

长长的绿化带位于河流与车流之间,需要专人维护。一些村妇和头发花白的老汉,穿着后背印有“园林绿化”的绿制服,每天像照料庄稼似的悉心打理这些植被。修枝、间苗、浇水、打药、培土、除草……每个环节都靠双手劳作。他们隐于草木间,讷口少言,依循古法行事。多数植物他们都能叫上名字,某些他们也不大认识。他们给怕冻的灌木裹上无纺布,把凋败的鸢尾和萱草齐根割断,将枯叶装进编织袋中。鼓胀的编织袋散布沿岸,像一袋袋粮食等待运走。夏日繁茂的草坪,此时了无生机。待到来年春天,冰雪消融,在刀割断过的地方,这些多年生草本植物又会冒出一茬新芽。

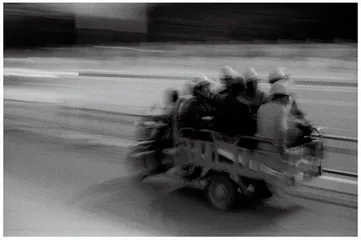

无数个日子,我沿河行走。不时与结伴乘电动车的农民工擦身而过。匆匆一瞥间,我举起相机。

模糊的面孔,恍惚的身影,但他们的身份清晰可辨。

从某种意义上来说,是这些来自农村的异乡人建造了城市,他们暂居于此,却对周遭感到陌生、茫然。然而,他们知晓事物更本质的东西——他们对泥土有充分的把握,明白生命的出处,比城市人更了解土地。

事实上,在年复一年的聚散离别中,在纷然向上的无尽生长中,在永不停歇的奔波流动中,异乡就是故乡。