一万例离婚案中的真相

作者: 韩茹雪

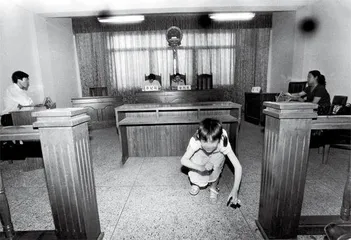

离婚的冒犯性正在降低。在当下的社会语境中,人们能越来越轻松地谈论关于离婚的话题。这是对“婚姻”这一法定亲密关系的轻视,还是在卸下古来有之的形式枷锁?

婚姻的本质正在被越来越多人审视。女明星会因为公开“已离婚、有孩子、热恋中”的情感状态收获大量点赞,《再见爱人》等离婚综艺能引起广泛的共鸣和无数的讨论,这些现象也许难以代表大众婚姻的冷暖,但人们越来越愿意穿透婚姻的形式去寻找它的内在:当我们在谈论婚姻时,我们究竟在谈论什么?

“传统的家庭是相对稳定的。但是传统的那一套家庭制度就是我们想要追求的吗?”从2013年开始,复旦大学马克思主义学院副教授赵刘洋通过阅读数万例离婚诉讼案件,从自杀和离婚这两个具体议题出发,梳理了清代直至当代相关法律规定及其实践,以及法律与社会、道德之间持续性的复杂纠缠。2022年,他将研究成果集结成书,《妇女、家庭与法律实践》。赵刘洋认为,家庭稳定跟家庭幸福不完全是一回事,人们未必要追求一种纯粹的表面化的家庭稳定,幸福的婚姻一方面要保证个体的自由、选择和自我发展,另一方面家庭成员之间对于彼此的预期和责任又能够实现一种有效的理解和互动。它是个体与家庭、自由与稳定之间相互包容而非对立的状态。

从成千上万的纷繁案例中走出,也许不能给出无数当代人想要的答案,“婚姻家庭关系有其特殊性,很难做到所有人都满意,更无法完全用法律去框定。”但婚姻需要遵循什么标准答案吗?相比于答案,更需要的是直面历史和当下的问题。为什么选择从“自杀”和“离婚”的角度研究妇女与家庭,“贞节”如何成为一种治理手段,当家作主的背后如何区分女性权利与男性权利,“离婚冷静期”是对婚姻自由的干涉吗,婚姻与个体价值的实现相悖吗,婚姻关系中失败的案例有何共性,当下的婚姻面临什么样的新挑战……我们和赵刘洋聊了这些问题,试图从历史演进中关照当下现实,探讨如何审视婚姻的真相。

人:人物周刊 赵:赵刘洋

传统妇女叙事中看不到妇女的主体性

人:什么样的契机下开始相关研究?

赵:是偶然发现大量清代妇女法律案件资料与既定的研究描述不同,然后开始相关研究。2013年我去档案馆查资料,刚好看到很多清代妇女的资料,充满细节性的内容与故事,反映清代底层妇女的生活状况。

这些资料涉及的法律案件数量庞大,已经整理出来的关于清代的刑科底本,涉及妇女生活、妇女状况的——从基层一直上报到中央,主要是关于命案的——有几十万件。

人:既往研究中感受到的“妇女”形象是怎样的?

赵:以往的妇女史研究主要分为两类:

一类是传统的革命史叙事。展现的妇女完全是被压迫的,缺乏主体性。虽然能看到妇女的悲惨境遇,但看不到在特定的社会结构下妇女形成了什么样的抉择,以及妇女权利实现的复杂性。

因为革命史的叙事服务于整体的革命史观,它其实是某种国家导向的叙事,突出的是革命的合理性。比如在悲惨的生活背景下,通过婚姻法运动去解救妇女。它的主体不是妇女本身,所以我们不太能看到妇女生活中更丰富的细节。

另一类是近三十多年来,海外学界关于中国传统女性的性别史研究。这种叙事主张发掘妇女的自主性,但是由于有意无意间希望解构革命史叙事,往往又从一个极端走向另一种极端。虽然我们从中能看到很多“美好”的丰富内容,比如教私塾、与文人应和诗词,基本来自于上层妇女。但我很怀疑,在传统的中国社会状况下,这样的女性生活所占的比例有多大?同时我们能看到,这种“美好”的来源是带有依附性的,来自于原生家庭或者丈夫。

关于这两种叙事的特点,举个例子,比如我们熟知的鲁迅先生的《祝福》,祥林嫂的境遇很悲惨,制度很压迫。但是在这种压迫之下,我们能够看到女性可以做什么吗?制度压迫之下是不是仅有被动的接受?有没有另外一种更加丰富的内容?我们看不到。

海外学界的性别史叙事往往会否定“祥林嫂”们的悲惨境遇,认为这些都是五四知识分子构建的,这种认识显然存在问题。但是,“祥林嫂”们究竟如何走出悲惨境遇?制度是否能解决一切?其实鲁迅先生写《祝福》之前,在1923年底的一次演讲中就已经在问“娜拉走后怎样”,质疑当时的流行主张。从我的这本书可以看到,妇女权利的实现是一个复杂的过程,制度运作与社会环境会发生复杂的关系,并对妇女权利的实现产生复杂的影响。

人:在传统社会,受压迫的女性完全处于被动吗?

赵:传统中国的女性,尤其是底层的女性的确受制度和意识形态压迫,但是我们又能够看到这种制度和道德的压迫跟民众的生活会产生一种复杂的连锁反应。在这个过程中女性并不是简单的、被动的接受者,而是二者之间会形成一种紧密的互动关系。

比如面对这种压迫,清代大量女性选择自杀是不是一种消极反抗?还有,清代的贞节限制很强,但为何犯奸案件数量又特别大?

法律和社会形成了一种很有意思的互动。比如对那些犯奸案件,清代法律一方面会严惩,另一方面也考虑照顾弱势,对那些因为生存问题而犯奸的妇女,往往睁一只眼闭一只眼。

有意思的是,你同时可以看到,大量的当事人往往又会以此作为一种减轻自己罪责的理由。案件中的女性自称“我生活不下去了”。那么它到底是一种真实还是一种表达呢?

真实跟表达,往往夹杂在一起。从这里面我们就可以看到,制度跟社会在碰撞中显示出复杂的连锁反应。很多时候,如果不去挖掘这些案件,我们可能对某些东西会形成简单、被动的感受。

贞节作为治理手段

人:为什么选择从“自杀”与“离婚”两点切入?

赵:首先,这两个面向特别能显示出当时的妇女在遇到家庭生活纠纷时的两种极端抉择,也就是妇女的选择权问题。在清代中后期,由于法律制度和社会文化观念的种种限制,当时妇女选择离婚的情况其实是很少的,如果男性不同意,离婚基本不是一个选项。因其所处的这样一个环境,带来的结果就是妇女在遭遇家庭纠纷的过程中,她的选择会大大受到压缩,从诉讼档案中可以看到,当时很多妇女就选择了自杀。

到了民国以后,妇女可以选择离婚,社会对离婚的包容也越来越大,这也意味着妇女在家庭纠纷过程中的选择权限扩展了。但我的疑问是:这样一种变化是否就意味着妇女能够实现彻底的权利保障或是自身的主体性呢?从法律实践的角度来看,实际上呈现了更为复杂的状态,仍然有一系列相应的问题限制着妇女权利的实现。因此,选择“自杀”与“离婚”这两个面向首先和历史的变化实际紧密联系。

另外,这项研究主要是关于妇女权利演变的法律社会史研究。很多案件之所以能够进入官方系统,很重要的一点就是出现了纠纷和冲突。这里主要讨论制度如何影响生活,比如离婚,从清代到今天,两厢情愿的离婚案件不是问题关键,即使在清代,如果两个人都愿意离婚,清代也并不限制,麻烦的问题是那些争议离婚案件,从这些案件我们才能够看到国家怎样对待私人生活,我们才能感受到制度背后文化观念的变迁。

人:妇女在清代法律中是什么形象?

赵:妇女在清代法律表达中被预设为两种形象,一种是舍生取义的“贞节烈女”;一种是“犯奸”和“不孝”的妇女形象。前者赏,后者罚。清代关于妇女的行为涉及一整套的法律规范,可以归结为“性道德”。

清代关于妇女自杀的具体规定主要是在“威逼人致死”例中。“威逼人致死”例中总共包括25种情形,其中涉及奸情的17种,包括“犯奸”及“杀死奸夫”等纷纭复杂、轻重各异的条文。

人:清代为什么出现“重贞节 轻生命”的趋向?

赵:这本质上是一种治理手段。清代中国人口激增和土地压力日益加深,受生存压力驱使,社会流民增多,基层社会没有娶妻的“光棍”现象增多,生存压力的加剧与性别失衡导致底层妇女的实际生活缺乏遵守贞节道德的环境。

面对这样的实际状态,清代法律本应采取实用性的一面,但为了加强社会控制,选择了道德主义的一面,强化对妇女遵守/违背贞节道德的奖励/惩罚,顽固坚持与社会实际相矛盾的道德主义,造成妇女的选择极为受限,容易驱使妇女选择自杀。

18世纪是人口骤增的时期,19世纪时一个县官要掌管大约25万人口,加上书吏、衙役、长随、幕友,也根本不够用,在这种情形之下,怎么管呢?对贞节的强调就成为一种治理手段。

通过对妇女的贞节道德进行一种强制干预和限制,使得妇女的生活被限制在家庭单位之中。

你老老实实地遵守妇道、遵守家庭贞节道德,在清代的官方治理过程中,它就能够实现相应的被控制的状态,以此作为应对人口变迁、社会秩序变动的一种手段,实际上还是服务于清代的社会秩序控制。

人:“贞节道德”具体如何执行?

赵:除了乡规、民约外,另一种方式就是旌表制度。比如,妇女遭到调戏后,多数会告诉家人,希望家人去找调戏者以还清白,但她们的家人觉得这个事情是不光彩的,劝妇女不要声张,妇女又羞又忿,自杀以证清白。一旦死了,就证明了贞节与清白,事迹还会被当地政府大肆宣扬,目的是维护社会风化,妇女获得旌表,地方官获得“政绩”。

这看起来好像是一种个体行为,但实际上仍然脱离不了当时极端重视贞节道德的环境,它带来了一种压力和氛围,在这种情形之下,假如女性跟她丈夫、家人讲“被调戏了”,大家不相信,那怎么办?以死明志,她们只能以死、以自杀,来证明自己的清白。

与之相比,即便守节数十年也未必能获得清代官府的旌表,这就强化了对妇女自杀的鼓励。在第一历史档案馆可以看到大量的“一经调戏即自尽”案件,这些女性几乎都获得旌表。

女性得到旌表,会给她建贞节牌坊,她的家人因此也获得荣誉,地方政府还会奖励给女性的家庭十几两银子,并且层层上报到中央,这也是地方官员治理的政绩。

这样的表彰会带来从上到下的连锁反应,大家对这种行为都很认可,而且很支持。所以就可以理解,在这种贞节道德的压力之下,为什么会产生这样一种极端强调贞节的行为。

人:相比“贞节道德”,突然的“离婚自由”能改善妇女处境吗?

赵:历史出现过这样的悖论性事实:清代法律过度道德化固然导致妇女遭受极大压抑,从而引发频繁的妇女自杀现象;但是如果制度变化带来个体权利意识觉醒,同时因为处于社会急剧转型时期,制度环境和个体权利意识出现明显矛盾,在这种急剧变迁的过程中,反倒有可能出现另一种挤压妇女抉择的情形。