止庵:争取每句话都能带出八十年代

作者: 孙凌宇 余子奕 张紫微

自学外贸业务的每个夜晚,到岸价、离岸价等陌生术语在眼前频繁出没;白天攥着上万美元的大合同钻进出租车,尽量不去揣测会不会又是徒劳无果;反复登门同一家医院的核医学科、放射科,推销过程中偶尔脸红。

为生计奔波的细碎时刻,一个念头总会在止庵的脑海里闪过——40岁必须退休,不再工作。他先后在一家如今已不存在的丹麦公司、一家法国公司分别推销大型医疗设备和通讯设备,2000年,完成交接后,终于如愿。这一年他41岁。

离开外企,他摆脱了朝九晚五,专心做起闲人。每日在家中看书,兴致来了写写东西,不想写就在电话里跟朋友聊天。二十多年前,他搬进北京四环外的望京西园,是这里的第一批住户。周围别无他物,除了一大片树林,和冬天从中钻出的野狐。

住进来的第二年,树林便消失了,楼房、更多的楼房此起彼伏,外面越来越新,家中越来越旧。他不为所动,坚定地过着“没有什么事今天非做不可”的生活,不写专栏文章,不接有明确时间要求的约稿,罔顾一切提倡生于忧患的价值观,不给自己任何压力,仿佛置身于世界上最完美的井底。

客厅里站着近十面书架,几万本书完好地置身其中,没有折页,不见划痕。传闻快递送来的新书要是书角被擦碰,他都要弃之重买。这里干燥、整洁,日光不刺眼,比起家,更像是合格的书库,就连进门口一侧的杂物柜,堆放的,也不是鞋或雨伞,仍是满满当当的书。

看着这个小型图书馆,时间似乎流失得比较慢,但考虑到止庵平日具体做的事情,又不免觉得吃紧。对于兴趣,他一律付诸穷尽钻研的态度。周作人千万字著译,他完整看过好几遍,并写下《周作人传》;《庄子》的注本他读了一百多种,将重写的笔记整理成《樗下读庄》;为张爱玲编过全集,光是《色戒》就读了至少50遍。除开这些,据他的好友、藏书家谢其章说,提到《论语》、唐诗、老子、孔乙己、义和团,止庵都能侃侃而谈。各类文化座谈活动,谈格雷厄姆·格林、谈村上春树、谈陀思妥耶夫斯基,嘉宾席上也总能看见他的面孔。

他平头方脸,未开口时像独来独往的严苛教授,说起话来,神色略微缓和,但仍是探讨问题的认真模样,唯独讲到那些旁人难以理解的无用功,才会绽放出难以抑制的笑容,如同手捧众人皆有的玩具却领悟了独到玩法的孩童。他介绍自己的研究方法:“当你了解第一个人的时候,你不用着急第二个,因为这本来就是不用着急的事。了解完了之后,我再去做第二、第三个。不一定有用,但是我乐在其中。我愿意做一个小的没有用的专家,我愿意把我那一辈子做成这么一个事儿,稍微深入一点地去对待不同的领域,而不想做一个泛泛的人。”

最新的研究对象是日本女演员尾野真千子,从2021年1月中旬起,每天晚上8点,止庵准时坐在电脑前,看其主演甚至只参演了几分钟的影视作品,哪怕是一百多集的晨间剧,也从不快进。爱屋及乌、喜欢某个演员而在找片时按图索骥的大有人在,但似乎很少有人做得像他这般彻底。他发动各路朋友寻找片源,最后下载六十多部。他列好表格,每看完一部就划掉一个。

看完之后他还得查查是哪年拍的,谁是导演,评价如何,在朋友圈和微博上写点感想和推荐,做完这些工作,才算是跟一部片子好好告别了。在他锲而不舍的宣传下,不断有编辑来向他约稿,说看了这么多怎么能不写,不写不就浪费了吗!止庵哭笑不得,“我说我就想浪费一点事,我怎么会写一个《论尾野真千子》?这是非常可笑的一件事。我百分之百不会写,一篇文章都不会写。这完全是我的个人乐趣,就是好玩,我觉得活得有乐趣其实是做人最重要的事,包括写这个小说也是,我想干的事,会不厌其烦,我不想干的一点都不想干。假如我真的觉得苦,我就不干,是因为我觉得特别有意思才写的。”

上个月,他的新书、也是他第一部长篇小说《受命》出版,故事的构思、梗概,早在1988年就已成型。当时他是一名闲得发慌的记者,想到自己已经27岁了,有些书还没有从头到尾看过,于是找原先在医院工作时的同事开了张伪病条,请假在家四个月,一本一本地读庄子、老子,读《史记》、读《吴越春秋》。

读完后,先秦的几个人物在他脑中挥之不去,其中一个就是尚未复仇成功、仇人却先一步病逝了的伍子胥。止庵被其身上的局限性吸引,为这种类似古希腊悲剧中展示的命运感而触动,于是着手写一个当代伍子胥的故事,甚至为每个主要人物都各写了几万字的人物小传。故事编好之后,他很快干起了繁忙的销售工作,这部长篇就此放下,一直放到2016年才重新翻出,已然过了四分之一个世纪。

从2016年到2019年,他开始为小说添枝加叶,情节大致不变,但需要查找浩瀚的资料来丰富背景信息。为此,他写了一年的植物日记,记录几月几日开什么花;隔三差五去首都图书馆查阅旧报纸,小说中的故事发生在1984-1986年,他翻遍了1983到1987年的《北京日报》《北京晚报》《商品购物指南》等报刊,用手机拍下感兴趣的消息,回家后打印出厚厚一摞。

繁杂的新闻经过大海捞针,有的作为人物对话的谈资,有的放进了情节。诸如流行的服装样式、新出的电影、展览、电视剧《四世同堂》的播放日期等。“《北京日报》曾经连登三四篇文章,讨论一个问题,就是‘拜拜’这个词要不要说。小说里有一个人物Apple很熟练地说拜拜,这句话就是从这儿来的。她说了就表示她比较时髦。”

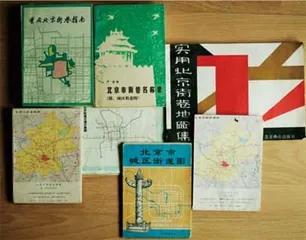

他还淘来十几本北京话词典,以及数量更多的北京地图和各区地名志,考古似的将每条街上都有什么店捋清,遇上地图也解答不了的,就求助网友:80年代中(大概1984-1986),北京新街口丁字路口西北角把角的,是个副食品商店还是菜市场呢?每当钻起这样的牛角尖,他都乐此不疲,“我觉得这事非常有意思,比改那稿子的兴趣还大。虽然我可能搜集了很多东西,但是最后才写成一句话,多好玩儿。”

2019年的11月份,所有内容补充完之后,止庵将成稿放进形似硬盘的8寸小电脑,带到了日本。每晚回到旅馆没事干了,或是白天等待去山里面、小海边的公交车时,他便把电脑掏出来,细调文字。这些年他主要的时间都用来旅行,每年要去四五次日本,每次就玩一个县,2019年那次,他依然慢悠悠地在山梨县待了十几天,游玩、购物之余才来打磨小说。

“知道一些东西,但不急着跟人分享,这就是作文章。”2021年3月28日的北京故事分享会上,他对台下观众说,“虽然外面刮着风沙,又是周末下午,占用了大家的时间,但是我们依然不能太着急地说什么事,太着急氛围就不对了。”

他语速缓慢,神情坚定,始终散发着长期在低压状态下生活的人才有的松弛的认真。他向来都是写好了作品再去找出版社,“有的人能压迫,有的人不能压迫,我确实不喜欢有压力的状态。我喜欢没有什么必须做成的事,本来人生就没有什么事非做不可。”

可一旦出于兴趣做了,就得认真做。休闲只是态度,并非实质。《受命》出版后,他仍时不时地逐字修改,等着加印的时候进一步完善,以至于最后编辑都烦了,说可不可以不改了。他还是不愿掉以轻心,“有时你写的时候,特别怕把后来的意识带到当时去,比如说有一句台词是,‘我很好打发的’,我开始写的是‘我很好养的’,突然有一天我在路上想到这个不对,因为当时没有人要被人养,这个意识不成立,我赶紧在路上就给别人打电话,说这有一个重大的错误,必须得给我改过来。还比如小说开头有一段是主人公冰锋去祝部长家对门等着,旁边有几棵丁香树,我写的笔记是说丁香的香味特别像屋里用的空气清新剂,但是80年代还没有这东西,所以我只能说它像洗衣粉,实际上洗衣粉不如空气清新剂这么准确,但我也只能按当时有什么(来写)。”

复仇无疑是一项精密的活动。书写复仇,如同复仇本身,一样需要冷静演练、隐忍等待、沉着推进,以及精确的算计与铺排,任何环节都不可松懈。错失了越狱,挖不到宝藏,便无法成为基督山伯爵。有人读出《受命》字里行间闪着的寒光,感叹“作者年轻时学医,到现在才出刀”。

止庵毕业于北京医学院口腔系,从医经历加深了他的谨慎与周全。“医生不能妄断病症,也不能着急,着急就容易出事故。”学医期间,下课回到宿舍,就躺在床上摸自己的206块骨头,一度学到看人都恍惚看成骷髅。当他开始写作后,习惯性地常以骨、肉或是更冷门的人体构造作比喻,他形容,“作家肯定不是一个轻松的人,就像是没有了表皮,露出真皮,一阵风刮过,旁人觉得冷,他觉得疼。作家应该是更先知、深知的人。”

他一再强调,人得知道得多点,写得少点。“你必须得干好多事,知道好多东西,才能说一点儿。得有一井的水,才能打出一桶水。”这份凝练在他的《受命》里得到了充分体现。“芸芸她去人家家里学跳舞,冰锋跟她说你得小心点,别惹事,因为在1986年的时候没有舞厅,不允许私下跳舞,当时陕西有一个人在家里开舞厅,被说成聚众淫乱。这一句话背后其实涵盖了一个完整的事件。我其实也没多大的写作抱负,就是努力把这事做好,把那个时代搁进文学作品,争取让小说里每一句话后边都能带出年代特色,把那个年代人的所想所作所为给记录下来。”

人:人民周刊 止:止庵

我理想中的小说有骨有肉有质感

人:同样保留了80年代北京的文学作品,你看过其他类似的吗?

止:有,但是跟我写的还是有点不一样。京味小说很多,他们其实更多地侧重于展现,比如说弹棉花、爆爆米花,都可以写很多,但不太是我自己喜欢展现的写法,我还是想把它搁在故事里边去。这就涉及到一个最根本的问题。

比如我读日本谷崎润一郎的《细雪》,还有读张爱玲的,特别是《半生缘》,前部分都是俩人怎么在一个饭馆里吃饭,怎么拿水涮筷子,然后手套丢了,这都不是构成事件,可是他们的关系就在那不断发展。《红楼梦》也一样,大观园里边没有几个重要的事,大部分都是怎么吃饭的,但是你发现他们的关系是在往前发展。所以我现在想写的也是这样的小说,有一个故事,人物命运的悬念可以把读者带着往下走,但是这个故事不是在情节里面进展,主要是在日常生活里推进。这样你写了日常生活,同时也写了故事,这是我想追求的。我觉得这个东西是有传统的,但咱们现在的作品,有些人不这么写了,因为这个东西有点麻烦,写起来就真的很费劲。

人:据说三十岁的时候,你烧掉了所有年轻时写的小说,并放话不再写小说。为什么如今又愿意再费这个劲?

止:对,好多年了,有30年了都。我本来一直在写非虚构,我写传记、写随笔,到了2016年,我开始写一本在美术馆看画的书,叫《画见》,写完这个书,我觉得非虚构这事就到此为止了。这时候我已经满60岁了,我觉得我这一辈子计划干的事都干完了,剩下的时间爱怎么用怎么用,浪费了也无所谓。就可以花点时间去写小说,写成了也好,写不成也好,就是这么一个心态写的。

人:三十年间从来没有手痒想写写小说?

止:没有,没有动摇,不做就不做,就跟换一个工作一样,不干就不干了。但是我不断地看,看小说花的时间还是比看别的书花得多。我在出版社工作,经常人家送些稿子来看,也有朋友寄给我一些小说看,我都觉得写得比较粗,有点像电视剧剧本似的。包括我读东野圭吾,我也觉得好多故事都很好看,但是非常简略,你确实很容易看,但是情景不能再现,我就想是不是可以写得更复杂一点,更丰富一点。

我自己理想中的小说是一个比较丰满的东西,有骨有肉的东西。或者用一个词说,就是有质感的东西。我在什么叫好、什么叫不好这个中间有很明确的一个界线,如果要做的话,就努力让自己做得好一点。