波伏瓦:被放大的与被遗忘的

作者: 董牧孜

被浪漫化的法国文化明星

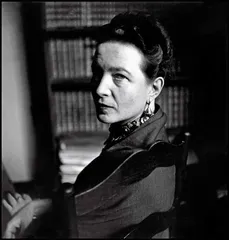

“除了古典风韵、棱角分明的脸型,波伏瓦最击中人心的地方是她蔷薇红的清新面色和清澈的蓝眼睛……你会觉得她什么都知道,什么都看得见,令人有点胆怯。”

——《巴黎评论》

波伏瓦已经离世35年,即便她活在今天,也会是引人瞩目的知识分子,乃至毁誉参半的文化明星。她是完美的小布尔乔亚精英,和她的终身伴侣、存在主义哲学家萨特一样,她的写作反叛了自己出身的阶级——不过是以女性的身份。

西蒙娜·德·波伏瓦的感召力尚未过时——甚至可能比萨特更为长久,后者的存在主义或许是西方战后心灵上吹过的一阵疾风,而波伏瓦勾勒出的普遍的女性困境,仍然结实地击中今日的世界。她的代表作《第二性》赋予了她在女性主义历史上的绝对地位;她笔下的金句仍被广泛引用:“女人不是天生的,而是后天成为的。”

在漫长历史中,可供仰望的女性知识分子并不多。与岁数相近的汉娜·阿伦特以及更晚些的苏珊·桑塔格一样,波伏瓦也是那种承载了大众想象与崇拜的女性文人。她们都以卓异的个人经历,超越了自己时代的女性的普遍命运。

与那个时代的文化偶像一样,波伏瓦具有强烈的媒体属性。这不仅因为她是活跃的媒体撰稿人和杂志主编,为《时尚》(Vougue)、《时尚芭莎》(Harpers’ Bazaar)等时髦刊物撰写文章——甚至《第二性》中的一些章节也在时尚杂志上首发;还因为波伏瓦面向普通人谈论他们关注的话题:婚姻、爱情、性爱、身体、母亲、衰老……来自全球的陌生读者想要找她倾诉烦恼,其中三分之一的信件来自男性。

波伏瓦很早就意识到自己的头脑可以和容貌一样吸引男人。“职业女性”的身份会减损女性气质,但她幸免于此。萨特的第一印象概括了波伏瓦的殊异:“她很美,不可思议的是,她既有男人的智力,又有女人的敏感。”甚至,波伏瓦被评为文学史上最会穿衣的女作家——“我总是打扮得像一幅画”;她的私生活足够丰饶,拥有比她更负盛名的恋人,一段浓烈、绝对而又开放的爱情关系,以及数段热切而心碎的纠缠。

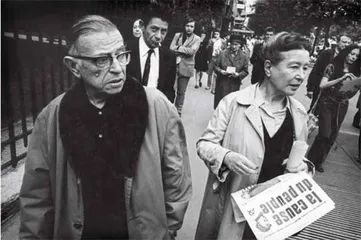

在电影《花神咖啡馆的情人们》结尾,一家杂志要给萨特和波伏瓦拍照,主题是“巴黎的存在主义氛围”。人们今天依然渴望消费她的迷人人设,这表现在我们对波伏瓦的三两金句和爱情传奇引用很多,对她的整体思想却知之甚少。如学者戴锦华所说,在当代中国,波伏瓦的形象更多是一个被“充分浪漫化了的法国的女性知识分子”。

《第二性》问世后,波伏瓦曾被《巴黎竞赛报》称作“历史中的第一位妇女哲学家”。在波伏瓦之前,并非没有过女性哲学家——海巴夏是新柏拉图学派普罗提诺的跟随者,安妮·康韦是笛卡尔的追随者。当然,波伏娃也往往被描述为萨特的追随者。在媒体报道中,波伏瓦是“女萨特”,哲学家让-保罗·萨特的忠实信徒,“最美丽的存在主义者”。实际上,她作为存在主义哲学家的身份,始终没有得到当代西方思想史的普遍承认。

与阿伦特一样,波伏瓦从未宣称自己的写作是纯粹的哲学。她一生以作家自居,但对自己作品的“文学质量”完全没有概念。实际上,她是一个“哲学脑”的作家。波伏瓦的哲学内核的确来源于萨特的存在主义思想,然而,她却是第一个以哲学方式言说女性存在及其社会地位的人。她把女性从哲学的荒芜之地,带到了引人瞩目的地位。

真正的哲学少女

“我既是景物又是目光,我仅仅靠自己和为自己而存在。我庆幸放逐把我驱赶到了如此强烈的快乐之中。”

——波伏瓦

无疑,波伏瓦是具有强烈哲学倾向的人,就连她最畅销的自传也体现出一种哲学抱负。

她写了厚厚的四卷本自传。与其说这是因为自恋,不如说她想要把自己的生活哲学化。对于存在主义来说,世界的中心是个体,人是在无意义的宇宙中生活,人的存在本身也没有意义,但人的选择是自由的,人可以在原有存在的基础上自我塑造,并对自己的选择负有无可逃避的责任。波伏瓦把存在主义视作一种生活方式,她透过个人经历来理解自我与他者的关系,在书写自传的过程中,她理解自己是如何争取自由,以及如何“成为”(becoming)今天这般的。

波伏瓦很聪明,运气也很好。她出生于巴黎一个没落的富裕家庭,这个家族是勃艮第的贵族后代。她3岁开始阅读,7岁开始创作,8岁读完家里的所有小说。在学校,她与男同学一样优秀,甚至比男同学更强。

19岁的波伏瓦意识到自己想要成为一个哲人,她在日记里写道,“我的生命中最深刻的部分就是我的思想”,“我想要一种伟大的生活。我会有的。”这种毋庸置疑的口吻令人熟悉——很多功成名就之人,年少时就已萌生强烈的自我意识,以及足以指引一生的使命感。为此,她不惜与父母冷战——她的父亲厌烦那种毫无用处又心高气傲的“女知识分子”,她的母亲则希望她能嫁个好人家。

波伏瓦的野心生逢其时。在她所生活的时代(1908-1986),女性开始拥有更多的可能性,可以像男性一样接受大学教育,也开始获得选举、离婚和避孕的权利。不过,波伏瓦所在的法国,女性状况算不上进步。直到1944年戴高乐临时政府时期,法国妇女才获得选举权和被选举权——这不仅比其他欧美国家落后了一大截,甚至迟于亚洲的斯里兰卡等国。相比之下,早在19世纪末、20世纪初,美国的女权运动已经轰轰烈烈地展开了。法国妇女运动往往限于资产阶级妇女,停留在要求受教育平等、财产继承权平等之类的具体权利。不过,波伏瓦正是来自受益于此的阶级。

波伏瓦21岁时与萨特一同通过了中学教师资格考试,萨特第一,她第二。这项考试以严格著称,她是法国有史以来最年轻的通过者,而萨特第一次考时还挂了科。法国国家哲学教师资格考试的主考官甚至觉得,在波伏瓦和萨特之中,她才是“真正的哲学家”。

相比观看事物,波伏瓦更喜欢理解事物,“哲学尤其吸引我的,是我认为它直截了当地揭示本质。我从来不对细节感兴趣。我感知的多半是对事物总的感觉,而不是事物的特殊性。”波伏瓦虽然崇尚理性,但也是一个情感充沛的人,怀有激情萦绕的苦恼(一如我们后来所见,萨特往往很难理解波伏瓦这种细腻而强烈的情绪)。她苦恼于如何平衡哲学的理性和澎湃的情绪。波伏瓦的老师让娜·梅西耶鼓励她把情绪看作生命里不可或缺的一部分。在1927年7月的日记里,波伏瓦感到与自己的和解,她意识到她要“继续做一个女性”,但是“想要同时拥有男人的理性和女人的感性”。

萨特是波伏瓦强有力的对手。在回忆录《时势的力量》里,波伏瓦提到她“和萨特的关系是一种无法言传的联结”,是一种智识上的深厚友谊。尽管波伏瓦与萨特的意见常有分歧,但他们的知识趣味却极其相似。他们拥有相同的知识背景,这不只是学术上的训练,还有“门当户对”的出身——共享那种资产阶级男孩女孩的特定文化:他们的童年与世无争,他们的父母是合格的小资知识分子。1956年接受《巴黎评论》采访时,波伏瓦提到,正是这种相似性使得她与萨特的关系格外牢固。

时间或许会破坏事物,但波伏瓦一直清楚地知道自己的位置。她的人生有极稳定的延续性。一直生活在巴黎,基本上住在同一个街区,从上午10点开始工作到下午1点,她见朋友,之后再从下午5点工作到晚上9点。她喜爱徒步,每年都会出国旅行。

在索邦大学念书时,同学西蒙娜·薇依(后来成为著名的思想家)曾指责波伏瓦有小资产阶级的傲慢,这件事使她耿耿于怀。不过,波伏瓦的确非常精英,即便做老师时,她也只对聪明(或是聪明又漂亮)的学生感兴趣。波伏瓦早年怀有资产阶级乐观主义者的人生观,她写书、学习事物的道理,并取得社会层面的成功——直至做到了所有想做的事情。

不过,现实层面的成功,反而加剧了波伏瓦的存在主义苦恼,“当欲望被实现的时候,欲望本身包含的那个‘更深远处’并没有实现。在人的里面存在一种虚空,哪怕是在他的成就里也存在这种虚空。”在《事物的力量》末尾,她感到自己此前的人生是“受骗”了:世界并没有因为个人的自我实现而变得更好,战争与社会苦难仍在继续。

波伏瓦的思想有原创性吗?

波伏瓦一生出版了五部小说,一部四卷本的回忆录,三本纯哲学论著。或许是因为“文学并不排斥女性”,人们普遍认同波伏瓦的文学家身份。加缪的绝大部分作品也是小说或戏剧,他的存在主义哲学家身份却得到了广泛的承认(尽管加缪自己反对这一身份)。

实际上,哲学家可能是女性最难获得认可的头衔之一。准确地说,在哲学的影响力更为显耀的时代,哲学的准入机制排斥女性。以柏拉图为代表的西方哲学传统,推崇一种“沉思生活”,不过一如古希腊的政治生活排斥妇女和奴隶那样,沉思属于男性,女性则“囿于昼夜、厨房与爱”。

的确,文学不那么排斥女性,在19世纪的大部分时间里,女性甚至主导着英国的文学市场——既是读者,又是作家。英国的勃朗特三姐妹、盖斯凯尔夫人以及法国的乔治·桑都是女性,乔治·艾略特则是女作家玛丽·安·埃文斯的男性笔名。那时的小说尚年轻,柔软可塑,“妇女所获得的全部文学训练,均在于性格的观察和对感情的分析”,如同伍尔夫所说,“当中产阶级妇女开始写作时,她自然就写小说”。

波伏瓦的起点也是小说。相比哲学,她更青睐小说的表达方式:“一部好小说能够激发想象的经验,这些想象的经验像实践经验一样完整,一样使人不安。”到如今,波伏瓦小说的读者已经不多了。尽管她试图用文学克服哲学过于抽象的缺陷,但看起来并不成功——评论家们往往指责波伏瓦为哲学而牺牲了文学。

相比文学性的质疑,还有一种极为苛刻的评价:波伏瓦的思想缺乏真正的原创性。波伏瓦的自传谈及自己与萨特的思想关系时,总是尽可能谦逊。这也强化了人们的刻板印象:波伏瓦的思想从属于萨特。最新传记《成为波伏瓦》(2021年在国内出版)的作者凯特·柯克帕特里克竭力反对这一点,她觉得波伏瓦要么低估了自己,要么就是在自传中故意隐藏了自己的锋芒。

柯克帕特里克曾是萨特的研究者,显然也是波伏瓦的粉丝,她想证实波伏瓦作为一位哲学家的独立身份。为此,柯克帕特里克甚至毫不留情地把萨特从波伏瓦的世界中心移了出去。

在新发现的一批波伏瓦书信手稿中,研究者发现波伏瓦给其他情人所写的情书,要比给萨特的情书热情百倍——比如,在美国情人、作家纳尔逊·阿尔格伦,以及年轻的哲学家、导演克罗德·朗兹曼那里,她似乎才获得真正的爱情。相反,波伏瓦与萨特的感情与其说是爱情,不如说更接近友谊——他们缺少真正的性生活。相比性爱,萨特更迷恋调情的过程。波伏瓦显然无法满足于这一点。同时,波伏瓦也有几位女性恋人。

萨特对波伏瓦的影响,似乎并非决定性的,应该说他们的学术合作与思想交流水乳交融,彼此增益。事实上,波伏瓦对萨特的写作产生了很重要的影响。这一点连研究萨特的专家也不得不承认,“没有理由去怀疑萨特确实从波伏瓦那里借用过观点……萨特是一个高明的借用者(理查德·坎伯《萨特》, 转引自屈明珍《“女萨特”,还是女哲学家?》)”。