张忠谋大师课I假如你的志向高,一定要走难走的路

作者: 张忠谋

编者按:

中国是制造业大国,但并非制造业强国。高科技制造业企业究竟该如何建设?中国台湾地区的芯片龙头企业台积电可能是离我们最近的答案。

1998年,67岁的台积电创始人张忠谋曾应邀在台湾交通大学管理学院开设“经营管理专题”课程,将纵横国际高科技战场数十年的经验,浓缩为条理分明的实战教材。经过严格审查,当时仅有100余位学生获得修课资格。从1998年9月到1999年1月,这12堂课,不仅描绘了张忠谋对企业领导和公司治理的理念,更是一份难得的实战笔记。

往事不可追,但可镜鉴。《中欧商业评论》将课堂内容精编为三篇文章:第一篇聚焦张忠谋眼中企业最重要的三大根基——愿景、文化与策略;第二篇探究世界级高科技制造企业如何锻造组织与培养人才;第三篇呈现张忠谋对领导力和领导者角色的本质思考,包含他的学习方法论。

回看开课那一年,台积电营收刚刚超过10亿美元,而2021年台积电营收超过568亿美元,占据全球晶圆代工64%的市场份额。24年过去,张忠谋91岁了,他当年的观点及方法论却历久弥新。此刻驻足回眸,不为按图索骥,而是在历史的前因后果中,再次审视那些不变的原则与智慧。

- 01 -文化好比公司的“韧性”:行为的典范,主动出击的准则

谈到企业文化,台积电有很多主管是从国外大公司回来的,我在台积电讲课时曾经询问,这些大公司的企业文化有哪些特点,他们的看法是:IBM是尊重个人、追求卓越、深思后再行动;惠普是尊重个人、人性导向、企业家精神;英特尔为结果导向、建设性的矛盾(Constructive Confrontation)、追求卓越以及平等、纪律,其中建设性矛盾是英特尔有名的文化;德州仪器则是诚信以及实际成效导向。

我所谓的企业文化,要当成公司行为的典范,而不是随公司成长自然形成,要由创办人或CEO制定出来,当成主动出击的准则,这也是领导者的责任。在员工升迁时,不只要看他过去的工作记录,更要看他是否认同公司的经营理念。

企业文化好比公司的“韧性”,当公司遇到挫折时可以借此克服。一个公司的成员应该要志同道合,所谓的“志”就是愿景,而“道”就是企业文化,道不同则不相为谋。

有人问我,台积电与飞利浦在新加坡合资成立晶圆厂(1998年),新加坡本身就是多种族的国家,飞利浦又来自欧洲,再加上来自中国台湾的台积电,在设定这家新公司的愿景时有没有问题?

假如为这家新公司设定愿景都能成为问题的话,新加坡就不能成为一个国家了。我觉得新加坡一直是个有愿景的国家,例如李光耀在担任总理时,就提出不少口号,如Asian Value等。我们一家小小的合资公司,愿景远比一个国家谦虚。本来我还没想到这个公司的愿景,不过既然提起来,我想一下不成问题,这家公司的愿景可以说是“要为飞利浦及台积电做一个低成本、高质量的供应厂”。

- 02 -学习曲线:短期的胜利者没有获得真正的胜利

市场占有率的重要根据来自学习曲线,最初是在20世纪60年代末期至70年代初期发展出来的,大概有6年时间,市场占有率与学习曲线理论大篇幅地出现在知名的企业管理周刊中,就像近几年来的X、Y、Z理论或企业再造等。

这些理论其实都有限制,如果你不真正了解或用错地方是很危险的。以下我要讲的故事不是小说情节,是历史上实际发生过的,其中很多人丧失了财富和事业,也有人借此窜起,不过他们兴起也是短暂的,后来又被更新一批所取代。短期的胜利者没有获得真正的胜利,第一批的失败者又找到新的归宿。

我以动态随机存取内存(DRAM)产品的学习曲线为例。这个图形有简单的物理意义,就是每一次累积量增加一倍时,成本就降低30%。假设有两家集成电路(IC)公司A及B,在第一年进入产品市场时,两家市场占有率相同,生产成本也一样,售价为200元,但是A公司将毛利1000元转为研发费用,以开发可降低生产成本的技术,净利润变为零;B公司第一年就赚了1000元,所以很高兴地庆祝。

假设第二年市场成长了50%,A公司因为研发先进技术而降低成本,所以将售价先砍一半到100元,市场占有率提高了;B公司只好跟着降价,同时也开始投入1000元的研发经费,所以这一年两家公司的净利都是负数,A公司亏140元,B公司亏700元。

到了第三年,B公司总经理涕泪纵横地辞职了,换了一个新总经理来,但是A公司因累计产量增加,市场占有率再上升,依据学习曲线成本再降,因此售价也再砍一半至50元,两家公司在这一年同时投入1000元进行研发,不过这一年A公司亏415元,B公司亏1045元。

这样发展到第三年结束时,B公司因为一直亏钱,且数额一直增加,士气大坏,他们自己知道在打败仗,市场占有率一直下降,价格主控权又在A公司手上,就决定不做了。所以第四年时,A公司拥有100%的市场占有率,不用再调降售价,这一年净赚1700元,总经理因为策略成功晋升为总裁,一切彷佛雨过天晴。

这个故事就是1984~1986年的全球DRAM市场竞争,其中A是日本DRAM商,B是美国DRAM商,在那之后美国只剩下德仪和美光两家。但是雨过天晴的时间很短,假设以上故事是舞台剧的第一幕,那第二幕上演的就是美国人用反倾销法影响日本人的策略,造成另一群团体受益,几年之后,韩国人变成A公司,日本人变成B公司,戏码到现在还在上演,而中国台湾也在其中插一脚。

我们来看看学习曲线的要点。第一,它与经济规模无关,经济规模是另一回事,经济规模是静态的,仅是一时的成本降低,但是学习曲线是动态的,累积的量足够大,才有可能降低成本。

第二,累积的量会给予厂商降低成本的机会,但并不是自动降低成本,以前以为拿到市场占有率,成本就自动降低,这种观念也不对。

第三,学习曲线比较适用于成长快速的产品市场,快速成长就把时间压缩了,累积产量增加一倍只需要一年,成本变化降低就非常快。假如是很静态的市场,要10年以后累积量才增加一倍,那很多人都有时间赶上。

第四,市场区隔非常重要,但是DRAM的学习曲线不能应用在微处理器或逻辑IC或芯片组上。

第五,后进入市场者不必从头开始学习,例如日本人做DRAM后,很多技术都非正式地流散,韩国厂就拿到了。

第六,学习曲线会因为通货膨胀而自动调整。

我相信晶圆代工业是可以独立出一条学习曲线的产业,所以晶圆代工业是要考虑市场占有率的。DRAM也一样,监视器、主板不同产品都有其学习曲线。学习曲线的祖师爷是波士顿咨询集团(Boston Consulting Group),我在这项理论刚出现时就参与其中,他们以德仪的经验(data)来发展理论,德仪在那时应用学习曲线的成绩绝对可以拿A。

- 03 -成长占有率矩阵:明星、问题、母牛和狗,成败一目了然

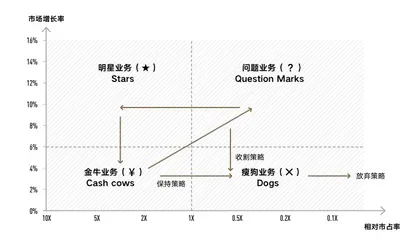

接着我想谈谈企业管理学上常讲的成长占有率矩阵(Growth-Share Matrix),这个矩阵的纵坐标是该产品的市场增长率,横坐标则是相对于最大竞争者的市场占有率,其中的圈圈代表每个产品在该市场上的销售量。

矩阵左上角指的是“明星”,就是市场增长快、占有率又大的产品。

明星的右上角称为“问题”区,落在这个区域的产品,通常在市场上是对的,但是定位不对,像上述学习曲线例子中的B公司,来不及振衰起敝,就属于这一“问题”类,不过有些产业要落在这里才有挑战性。

左下角这块则是“母牛”,这种产品是可以为公司挤牛奶的,但是这些产品多属成长率很低的市场,且特点是现金流高,赚的钱可以放很多在公司腰包里。

右下角是“狗”,算是最不好的一类。

美国通用电气(GE)总裁杰克·韦尔奇是应用这个矩阵最透彻的主管之一,他在办公室中将公司内各种产品的矩阵图挂在墙上,随着每季的市场规模及营收状况随时改变。如果有些产品一直无法跻身市场占有率的前三名,他就会解散这个部门。有人形容这种模式好像“中子弹”,厂房还在,人都死了。韦尔奇这种管理方式,让GE公司有上百种产品在市场中排前三名,也有很多是市场上的第一名,都位于这个矩阵左上角的大圈圈。而不好的产品,比如电视就直接关掉了。韦尔奇在GE担任总裁十七八年,可以算是美国最成功的经营者,但是从他的管理方式来看,可以反映出我的一个观点——优秀领导者中可爱的人并不多。

- 04 -出奇制胜的策略:掌握核心优势

经营一家公司的三大基石为愿景、价值和策略,我已经谈过愿景和价值部分,假如以人作为比喻,有了愿景和价值再加上策略,就可以说是成功的人,一家企业也是如此。

我今天要谈的是策略和策略规划。爱迪生曾经说过,“一分灵感,九分努力”,成功的策略规划包含十分之一的灵感,也可以说是策略形成,之后就是策略规划决定怎么做,再看看有多少资源和核心优势可以运用,最后就是执行的过程。

一家企业的经营策略如何出奇制胜呢?我们分成既有市场和未开发市场两方面做说明。

麦当劳、台积电和联邦快递等可以作为既有市场开拓的例证,以服务/技术为定位去开拓市场。1950年麦当劳开出第一家店时,既有市场并不大,但麦当劳定位清晰——主攻快餐市场,例如各区域麦当劳的定位各异,美国定位在低档,中国台湾、中国大陆则定位在中层消费市场,最后以连锁店经营方式成功地扩充了既有市场。

韦尔奇在GE担任总裁十七八年,可以算是美国最成功的经营者,但是从他的管理方式来看,可以反映出我的一个观点——优秀领导者中可爱的人并不多。

台积电刚成立时的情况和麦当劳差不多,既有的晶圆代工市场并不大,当时晶圆都是大厂自己做,全球仅有不到20家IC设计公司。台积电开拓出晶圆制造专业代工服务之后,就有很多小公司成立,现在全球有600多家IC设计公司,几乎以一星期一家的速度成长。而联邦快递也以邮差服务成功拓展市场,以上三个例证的定位均是拥有很高的愿景才能成功。

此外,至于尚未开发的市场,慧智(由中国工程师在硅谷创办的计算机公司,在小型计算机终端机的市场上曾销量第一)可以作为说明。两三年前Oracle和Sun两家公司就提出网络计算机(Network Computer)的概念,类似终端机应用。慧智在三四年前就有窗口终端机产品,前几年可以说是惨淡经营,目前业绩已飞快成长。只要终端机能取代5%~10%个人计算机市场的数量,就够好几家厂商存活。

用何种策略能在既有市场和未有市场求胜呢?要看核心优势。比如台积电拥有生产和高良率的核心优势。

我想提当年在德州仪器(TI)的故事说明核心优势。20世纪70年代,TI的日本厂和美国厂生产良率差异很大,就成熟产品的良率来说,日本厂有60%~70%的良率,美国厂却仅有30%~40%良率。美国有好的人才和机器,但拼不过日本厂良率的原因很复杂,可以用美、日作业员的素质、流动率和缺席率,以及技工、领班、工程师和团队精神等做说明。

日本的作业员清一色都是高中生以上,素质整齐,甚至相当高的比率是大学以上,每年仅约1%~2%的流动率,员工缺席率几近为零。而美国的作业员素质不齐,一般要三到四个月才能对技术有八成熟练,但流动率却比日本高得多,景气好时流动率每年50%,景气差些也有10%。 20年前,IC的发明人基尔比在TI的员工餐厅讲过一句名言,“多数人进来之后从来没有做好一颗IC,但也找不出来是哪些人”。所以,训练是很重要的。