从“搞卫生”到“大健康”

作者: 白羽贝开栏语

爱国卫生运动,是我国卫生工作的伟大创举,反映了中国卫生工作的鲜明特色。从“除四害 讲卫生”“两管五改”“五讲四美三热爱”,到“建设健康、宜居、美丽家园”和“全民防疫”,爱国卫生运动在70 多年的时间里创造了卫生与健康的“中国奇迹”。爱国卫生运动的历史需要我们每个人去了解,爱国卫生运动的现在和未来更需要我们每个人参与。本期开始,我们的“爱国卫生”专栏,将从历史和现实、理论和探索、实践和创新等角度,为您展现这一壮丽画卷。

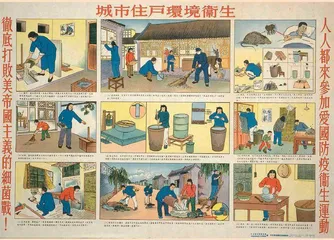

城市环境卫生,是城市现代化建设和管理的重要组成部分,它关乎市民生活基础、市政面貌与文化历史,并与个人健康息息相关。一个城市的环境卫生好坏,往往表明了城市整体治理能力的高低。随着经济建设的推进和城市的发展,城市面临人口进一步增长,生活废弃物堆积等问题,我国城市环境卫生治理面临新的挑战。

人人都来“清垃圾”

新中国成立前,各类疾病尤其是传染病大肆流行,每年有200 万人死于传染病,占所有因病死亡人员的一半。例如,20 世纪40 年代,我国每年约有3.5 亿人处于被疟疾感染的风险中,每年约有3000 万例疟疾病例。1949 年,中国人均期望寿命仅为35 岁,而全球平均为49 岁,传染病对中国人均期望寿命的影响高达70%。

20 世纪50 年代,毛泽东同志等老一辈无产阶级革命家创造性地把党的群众路线与卫生防病工作结合起来,发起了爱国卫生运动。在这场反细菌战和除害灭病工作中,人们开始认识到日常生活中产生的垃圾会造成蚊虫滋生、鼠患泛滥、疾病传播的恶劣影响。为着力解决垃圾问题,包括环境清扫等诸多方面的清洁运动逐步被纳入城市爱国卫生运动,这对改善环境质量、预防疾病、提高居民的健康水平具有重大意义。

1952年,《人民日报》在号召“人人都来参加爱国的卫生防疫运动”时,强调了“保持环境的清洁、清除污水和垃圾”等有关的具体工作。据有关部门不完全统计,半年内全国各地就清除了各类垃圾7400 余万担;鼠疫发病率由1950 年的0.68/10 万下降到1952年的0.15/10 万。1953 年,在全国范围内开展的以清除垃圾、修建卫生工程为重点的环境整治工作,带来了城市环境卫生的较大改观。

随着“清垃圾”行动的推进,讲卫生、爱清洁已经逐渐成为新的社会风尚。据新华社1961 年的报道,当年春节前夕,全国各城市都开展了环境卫生运动。20 世纪60 年代末,北京城内的街道基本上都可以做到每天“三扫一洗”。为了保持城市整洁,北京城还推行了“不随地吐痰、不随地丢果皮废物、不随地堆放杂物、不随地倒污水垃圾、不随地大小便”的“五不”制度。

改革开放后,清洁卫生更是成为“五讲四美”的关注点,治理“脏、乱、差”的突破口。据1983 年《中国卫生年鉴》记载,在1982 年的全国第一个“全民文明礼貌月活动”中,中央书记处、中直机关首先恢复健全了周末卫生制度,各省市爱国卫生运动的主要负责人与广大群众一起清扫马路、清除垃圾,出现了群众性卫生突击高潮。

“宁愿一人脏,换来万人洁”

城市居民养成管理垃圾的习惯,通常是将其收集并放置到指定地点,而城市垃圾的下一步清运与处置,是由后来被人民群众亲切地称作“城市美容师”的环卫工人来完成的。

新中国成立后,大部分市、县、城镇成立了清洁大队、清管所,采取地段负责制,清扫和除运各街道地段的垃圾。当时,我国城市生活垃圾主要依靠人力和畜力收运。清洁工使用人力垃圾车,每天定时去居民区或居民垃圾的倾倒点收集生活垃圾,然后运到城市附近垃圾排放点堆置或焚烧处理。人力运输是一种较为原始的垃圾收运方式,收运作业一般敞开进行,难免对沿途造成污染。垃圾在倾倒点滞留时间较长,蚊蝇滋生。但由于当时城市规模不大,人口不多,生活水平也较低,生活垃圾处理的矛盾并不突出。

20 世纪60 年代,国民经济有了一定的发展,城市规模逐渐扩大,城市人口大量增加,导致生活垃圾收运量随之增加。垃圾收运车由原来的人力和畜力车改为拖拉机、机动三轮垃圾车和栏板自卸货车,但垃圾装卸主要依靠人力完成。20 世纪70 年代后期,随着城市生活垃圾收运工作的开展,国内大中城市生活垃圾收运系统的机械化水平和收运效率有了进一步提高。一些城市开始运用装载机等机械代替人力进行装卸作业,垃圾屋在许多城市得到推广,使环卫工人劳动强度有所减轻,同时在一定程度上改善了群众生活区的环境。

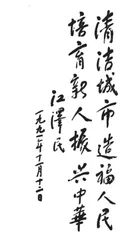

这一时期,优秀的环卫工人楷模开始涌现。在上海市闸北区天目路上清扫道路的马秀英是广大清洁工作者中的代表人物。天目路是铁路上海北站中外旅客上下车的必经之路,每天人流量达50 万人次。马秀英重视本职工作,在实践中,针对道路上人多、车多、摊贩多、商店多、易脏难扫的特点,她不断摸索经验,总结出一套清扫道路的“三勤”工作法,即手勤,不间断扫,人多时见缝插针扫;嘴勤,勤与行人打招呼,宣传注意环境卫生;眼勤,注意墙角和破缝里的垃圾,清扫不留“死角”。她在清扫道路时还经常向行人宣传“维护城市整洁人人有责”的道理,对乱丢废纸果壳的行为进行劝阻,做到了既当保洁员,又当管理员和宣传员。她这一做好“三员”的工作经验很快在全行业得到推广。1991 年11 月20 日,全国环卫职工思想政治工作研究会成立大会在上海举行。会前,时任中共中央总书记的江泽民为广大环卫工人题词:“清洁城市,造福人民,培育新人,振兴中华”。这代表了对“宁愿一人脏,换来万人洁”的环卫工人的赞美,“城市美容师”以辛勤的劳动清洁城市,造福人民,受到了人民群众和社会的尊敬。

第一个“国家卫生城市”

1957 年《北京日报》一篇题为《垃圾要分类收集》的文章,较早提出了“垃圾分类”的概念,但当时呼吁将生活垃圾中的可回收部分送往废品站,主要是基于勤俭节约的传统。这虽然在

客观上造成了垃圾减量,但从垃圾终端处置的角度来看,当时不论是在指定地点倾倒,还是用作堆肥,都只是简单处置,并不能视其为无害化、资源化处理。

垃圾治理是环境卫生治理的重要一环,也是爱国卫生运动的必然内容。1978 年,中央爱国卫生运动委员会印发《关于青岛市卫生局〈利用高温生物发酵对粪便、垃圾进行无害化处理的报告〉的通报》,供各城市环境卫生相关单位参考。也是从1980 年起,环卫部门改由城市建设系统管理,城市环境卫生才形成一个完整的生态,并逐渐出台了《城市容貌标准(CJ16-86)》《粪便无害化卫生标准(GB7959-87)》《城市生活垃圾卫生填埋技术标准(CJJ17-88)》等一系列城市卫生综合性管理文件。这一时期,城市爱国卫生运动着重抓室内外环境卫生、清除卫生死角,逐渐向治本方向发展。结合当时经济实际,许多城市开展了市政建设中的卫生配套工程,首先解决垃圾、粪便与污水的清运与无害化处理问题。

据统计,1983 年的北京市日产垃圾3000 多吨, 粪便2700 多吨,基本实现了机械化清运,80% 的街道、胡同用上了密封垃圾桶。同期,青岛市建立起四座大型沼气池,全市的粪便、有机垃圾都可入池发酵,进行无害化处理。1986 年,国务院在转发城乡建设环境保护部和中央爱卫会联合提出的《关于处理城市垃圾改善环境卫生面貌的报告》时指出, 各城市应采用卫生填埋、高温堆肥等科学方法处理垃圾,明令禁止各单位和个人乱堆乱放垃圾。同时,要大力加强垃圾、粪便无害化处理等科学研究。

1989 年3 月,国务院颁发了《关于加强爱国卫生工作的决定》,提出了“政府组织,地方负责,部门协调,群众动手,科学治理,社会监督”的新时期爱国卫生工作的方针和方法。同一年,为改善城市卫生面貌,增强人民健康,全国爱国卫生运动委员会决定在全国开展创建国家卫生城市活动。1990 年,威海市获得全国第一个国家卫生城市称号,其垃圾清运机械化达90% 以上。同年,威海第一座双岛垃圾卫生填埋场建成并投入使用,其城市垃圾开始进入集中处置准无害化处理时期。

当前,加快垃圾治理仍是深入开展爱国卫生运动的重点方向。截至2022年,我国城镇的生活垃圾无害化处理率已高达99%,全国现有国家卫生城市( 区) 占比达到66.3%, 地级及以上城市空气质量平均优良天数占比达87%,农村卫生厕所普及率达73%。我国人均期望寿命已从建国初期的35 岁提高到78.2 岁,婴儿死亡率降至4.9‰,孕产妇死亡率降至15.7/10 万。

爱国卫生运动是有效的健康治理模式,是多方共建共治共享的综合平台。深入开展爱国卫生运动,是为了从源头上统筹应对复杂的健康影响因素,引导个人主动践行文明健康的生活方式。希望更多人参与到践行“每个人都是自己健康的第一责任人”的行动中,人人出力营造良好人居环境,提高城市文明程度。