巴黎监狱与等不来的地铁

作者: 时潇含

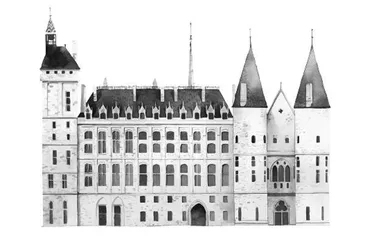

塞纳河中有一座岛屿,叫做Île de la Cité。上面坐落着圣母院、圣礼拜堂和法院,法院的一部分是曾经的巴黎监狱。

我在西岱岛上来来回回路过了很多次,一直到最近,才被在圣礼拜堂外排成长龙的人群吸引了注意力。

圣礼拜堂里保存着路易九世收藏的圣物,哥特教堂中高大的彩色玻璃窗也久负盛名。

不仅如此,教堂中经常举办音乐会。

法国人好像很喜欢在教堂里办音乐会,毕竟没有什么地方会比教堂这种高大、广阔的建筑更适合音乐的振动与回荡。

不过我对这些彩色的玻璃和高耸入黑暗中的尖顶没有太多的兴趣。相较而言,与圣礼拜堂隔着法国最高法院相望的巴黎监狱Conciergerie,更加让我感兴趣。

提到巴黎和监狱,首先想到的应该是巴士底狱,不过现在它已不复存在了。而与大革命所推翻的巴士底狱不同,Conciergerie的声名正是被大革命所建立的。

用建立这个词并不太准确,这座监狱的存在远远早于大革命,但这座监狱中所发生过的最为人所知的那一段历史,正是发生在大革命期间。

1793到1794年,罗伯斯庇尔领导的雅各宾派在各种压力之下,开启了恐怖统治时期,正常司法制度瓦解,以革命手段大规模处决“革命的敌人”。

1793年,Conciergerie成为了革命法庭,也就是关押、审判政治犯的地方。

楼下关押,楼上审判。这里不存在监禁,只有审判前的短暂等待,审判后只有两条路,一条是通往自由的大门,一条是协和广场上的断头台。

前段时间从尼斯回家的时候,我路过了马赛,闲来无事去了趟伊夫堡,所以最近在读《基督山伯爵》。

书中的爱德蒙无需正式审判就成为了一名无法上诉的政治犯,虽然故事背景已是拿破仑被流放厄尔巴岛的时代。不过想来在内战和反法同盟的压力之下,“革命的敌人”,大概是一个很有概括性的罪名。

说到雅各宾专政,这就不得不提到罗伯斯庇尔。在高中课本里,他是一个象征着自由的人物。

“罗伯斯庇尔主持通过新宪法,保障公民享有人身、信仰、出版、请愿、结社的自由,有受教育和受社会救济的权利,规定如政府侵犯人民权利,人民有权起义。”

然而,起义的一面是自由的正义,另一面是流血和暴力。

他说,革命政府没有义务给予人民的敌人任何东西,除非是死亡……而支持革命政府的行为公平性与合法性的是“最圣洁的法则”——人民的救赎。

他认为只要目的是正确合理的,为了捍卫革命,流血即是合理的。恐怖暴力无非是正义的,及时的,严厉的,没有弹性的。如果人民政府在和平时期的执政基础是美德,那么人民政府在革命时期的基础既是美德也是恐怖暴力。

在他的恐怖统治之下,一年时间内,法国各地就地处决的人有两万多。其中包括路易十六、皇后、菲利普二世,以及拉瓦锡等等。

监狱中有一个房间叫做salle de nom,是一个写满了名字的房间,那些名字代表着曾关押在里面的人,红色意味着被处决,黑色意味着被释放,名字的厚度代表着他们所来自的阶层。

不过在短短的一年之后,由于人们厌倦了恐怖、暴力与混乱,他们决定把罗伯斯庇尔的武器指向他自己,于是他也被送上了断头台。

我想这大概是所有革命的必经之路,毕竟这些历史听起来有些似曾相识。

看看现在的法国,他们依旧继承了这种革命的精神。

两周以来,出门变得很困难,各地都是罢工与游行。不是市中心封了路,又在歌舞喧天中点燃了垃圾桶,就是地铁、火车、公交全都取消了。

巴黎的街头被堆满上千吨垃圾,路边还总能见到被打碎的玻璃窗。

我与法国朋友聊天的时候问他们,既然从几年前就开始不断为了退休游行,然而这些行动似乎没有起到什么作用,毕竟不久前的投票已经通过,而且政府的态度也很坚决。在这种情况下,再去抗议真的有意义吗?

他们说,就算是没有效果,如果所有人都一声不吭,那么这件事就会像以后可能要发生的很多事一样,悄无声息地发生。只要大家一起尝试做些什么,那么就总还有希望。

尝试过后的失败也总比无尽的沉默要好。

虽然我总是抱怨臭气熏天的街道、总是等不到的火车,还有挤成鱼罐头的人群,然而我不能够在别人为了更好的生活而斗争的时候,为今天没坐上地铁而愤愤不平。

说实在的,Conciergerie对于游客来说,实在不是很有意思。

这倒不是说游客们对闪光的铁架子和玻璃罩后的微笑更感兴趣,而是监狱内除了建筑本身,其实没有太多历史的痕迹了。

毕竟在那些有幸出狱的犯人的回忆中,这里被阳光所躲避,相对清洁的空气只能通过金钱买到,他们挤在黑暗中听着镣铐的撞击声、铁门的吱呀声和老鼠跑动的细碎声响。

这些当然都不复存在了,我们现在所能看到的不过是一个普通到不能再普通的大理石建筑。

那个那些绝望的人唯一能呼吸到新鲜空气与见到阳光的庭院,现在亭亭如盖,淡粉色的小花开了满树,到处被阳光普照。

那些陈年的回忆只能通过手上的平板和墙上的介绍,稍微窥探到一个虚化了的边角。

我觉得如果要说先贤祠里的人们塑造了法国的民族性,Conciergerie就是拿起了枪的卢梭,塑造的一个革命精神的纪念物。

不论其中到底有几分是对,几分是错,它让多少人过上更好的生活,又夺去了多少人平稳生活的权利,不容置疑的是它是延续至今的法国精神的一部分。

它是暴力也是希望,是荒诞也是反抗,是混乱也是自由的尝试。

作为一个来自完全不同文化与政治背景的旁观者,我在混乱与不便中感到困惑,大概唯一能做的就是在别人尝试将被冬天辜负的,在春天中夺取回来时,保持沉默。

不过这不难,因为我早已习惯于此。