请回到1984

作者: 赵小赵

一、樟木箱里的秘密

在我把摇滚当时尚的时候,父亲不止一次地跟我说,小子,我年轻时可比你时髦多了。

我不信,去问母亲。母亲是老公安,口风很紧,顾左右而言他,似乎不愿提起那些早已尘封的往事。我就更不信了,以为父亲是吹牛。

直到前年春天的某一日,母亲把一床旧棉絮拿到院子里去晒,我才明白父亲没有撒谎。棉絮放在阁楼上的樟木箱子里,我在最底层发现了一本泛黄的相册,大都是父亲的照片,他穿着花衬衣、牛仔裤、白色回力球鞋,还戴了副蛤蟆镜,长发飘飘,够酷的!

现在想起来,这件事发生得有点儿蹊跷。那天阳光并非很好,空气中还有一股潮味,长沙的春天一贯如此,像个皮肤娇嫩的小妇人,一掐全是水。那床棉絮家里早就不用了,晒完后又塞进了箱子里再没动过。这让我不得不怀疑母亲是故意的,想让我看见照片上的父亲。

我早就说了,母亲是老公安,她把工作上的手段应用到生活中并不奇怪。让我奇怪的是母亲的动机,她为什么要这样做?为什么不直接告诉我父亲的摩登往事?我拐弯抹角地问了好多人,都是棉花街的街坊邻居,终于窥破隐藏在那些照片后面的秘密。

难怪母亲不愿直言,在父亲年轻的时光里,在父亲那把早已消失的吉他上,母亲是一个很不和谐的音符。两人能把二重唱演奏到底,完全是个奇迹。

母亲很可能是想让我自己去还原往事的本来面目,有些细节通过父母之口说出来,难免有加工的成分,不一定就最接近事实的真相。这也是母亲在长期办案中总结出的经验,当事人的口供往往掺杂了很多水分,不能全部采信,要查清一个案子,特别是复杂的案子,还需要若干旁证。重口供,轻证据,容易导致冤假错案。

母亲如此用心良苦,说明那些事在她的人生中非常重要,或者说在她心头留下了深刻的烙印,可能还有点儿疼痛。事实上,在我揭开父母那段封存的往事时,胸口也有点儿隐隐作痛。都说至亲之间有心灵感应,从这一点来看,我绝对是亲生的。

我之所以怀疑自己跟父母没有血缘关系,是因为我从小就被寄养在离长沙两百多里的外婆家——浏阳河边的一个小镇上,直到初中毕业才被允许回长沙。我有一个哥哥和一个姐姐,他们和父母在长沙生活,那些年的寒暑假,他们都带着城里人的骄傲来看我,凭什么?

从小我的内心深处就充满了被遗弃的孤独,尽管外婆对我很好。我现在动不动就喜欢用文字来记录生活,长吁短叹,这都是被父母害的,是被遗弃的经历养成了我神经质的臭毛病。

我一度认为自己是母亲在派出所门口捡的弃婴,为自己“悲惨”的身世,在暗夜里哭过许多次,甚至想过离家出走,去寻找自己的亲生父母。但我一直没有勇气,主要是缺少路费。每个月外婆给我的零花钱只够买几支雪糕,在我的孩提时代,雪糕对我的诱惑远远超过了寻亲的渴望。

我很庆幸当年没有干这种蠢事,否则,我可能真的成了被人收养的对象。以我好吃的本性,我还没有走出镇子五里路,就会被人贩子用一袋杨梅骗走。杨梅是我的最爱,每次我都会连肉带核一块儿吃下去,幻想能从肚子里长出一棵杨梅树,让我吃个够。

你们说我这样的智商,人贩子不拐我拐谁?

正因为我长久地游离在外,所以对父母的过往知之甚少。我曾经有一种嫉恨心理,对我回城前的家庭生活故意忽略。我暗示自己,那些跟我无关,是他们的事。我对这个家庭的了解是从中考那年夏天开始的,在那之前,我的记忆里只有浏阳河、原野、麻雀和稻草人。哦,还有外婆住的那栋经常漏雨的石头房子,它总是爬满各种各样的青藤,有时是葡萄,有时是打碗碗花。

我曾经问父母把我寄养在乡下的理由,父母的回答很冠冕堂皇——你从小就体弱多病,有必要在农村接受锻炼。我的哥哥姐姐也证实,我出生时比一只猫还瘦。我将信将疑,很多年后才搞清楚,这都是借口,我的哥哥姐姐都作了伪证。

我很感谢那些帮我填补记忆空白的人,他们讲述的不仅仅是我父母的往事,也是他们的往事,整条棉花街的往事,或者说是一个时代的记忆。

二、新官上任三把火

母亲去派出所上任的第一件事,就是走访被监视居住的流氓“小白鞋”。

母亲身穿簇新的白色警服,腰佩一把锃亮的五四式手枪,胸脯高挺地走在1984年春天的棉花街上。半条街的人都在看着她,看着这个年轻漂亮的派出所女所长,目光中有惊叹、艳羡,还有敬畏。

母亲很享受这种注视,她故意放慢脚步,就是要告诉所有人,这条臭名远播的老街的治安面貌,在她的任上即将焕然一新。谁敢跟她叫板,绝没有好果子吃!这一天,明晃晃的阳光照在母亲银桂芳身上,她如同披上了一套白金锻造的盔甲,看上去就像湖南花鼓戏里那个挂帅出征的穆桂英。

被监视居住的“小白鞋”就是唱花鼓戏的,还是个小生。母亲走进了这个臭名昭著的流氓住的红楼。这栋红砖红瓦、巴洛克风格的房子是棉花街最洋气的建筑,“小白鞋”的祖父在新中国成立前买下的,当时花了五百块大洋。

母亲从没有住过这么气派的房子,她好奇地东张西望,还摸了摸一块彩色花窗,想知道是什么材料做的,以至于母亲一时忘记了自己来这里的任务。

当“小白鞋”把目光从正在阅读的《约翰·克利斯朵夫》上移开,透过茶色镜片缓缓落在母亲身上时,母亲的脸微微一红,仿佛自己不是民警,而是一个形迹可疑的小偷。

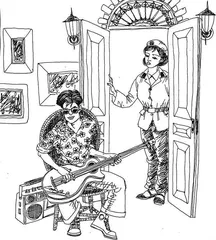

母亲对“小白鞋”的第一印象很不好,他完全是一副不良青年的派头,叼着过滤嘴香烟,衬衣比女人的还花哨,头发比她的还长,特别是那条包屁股裤子,看得她耳热心慌。

母亲把视线往下移,他穿的那双回力球鞋白得晃眼,像初春下在浏阳河面上的雪……他的打扮跟我家老照片上的父亲一模一样,现在你们应该明白了,“小白鞋”就是我的父亲,他有个很不光彩的过去,曾经是母亲看管的犯罪嫌疑人。那天,父亲问母亲找谁。母亲反问,你能摘下眼镜跟我说话吗?“小白鞋”笑了,母亲给他的第一印象同样很糟糕——严肃、刻板、凶巴巴。

哦,对了,母亲身上还有股很浓的土腥味,像是条刚从泥巴里钻出来的蚯蚓。

当父亲摘下蛤蟆镜,母亲对他的厌恶又增添了几分。他的眼神是挑衅的、玩世不恭的。母亲从来没有被人这么轻视过,公安局长都对她客客气气的,一个臭流氓,凭什么如此看她?

父亲坐在藤椅上,跷着二郎腿,见了她连屁股都没挪一下,烟照抽,腿照抖,音乐照听,身后的双卡收录机里放着嗲声嗲气的歌,像吊丧似的。母亲有种上前扇父亲两耳刮子的冲动,但她忍住了,刚走马上任就动手打人,影响不好,以后有的是时间收拾他。

来之前母亲就看过父亲的档案,眼前的父亲完全可以跟档案中的那个流氓形象重叠在一起。

父亲出身花鼓戏世家,从曾祖父那一辈起就是唱小生的。特别是我祖父,人称“啸天虎”,曾红透三湘四水。祖父母去世后,父亲进了花鼓戏剧团工作。他并不热爱唱戏,经常提着收录机招摇过市,带着一帮小青年跳摇摆舞。父亲本名赵海阳,因为喜欢穿着白色回力球鞋,就得了个外号“小白鞋”。几个月前,父亲被人举报猥亵女青年,因为证据不足需要补充侦查,他被监视居住。

母亲压住火气自我介绍,她叫银桂芳,是棉花街新上任的派出所所长。母亲特意在父亲面前强调,她以卫生员的身份上过南疆前线,还亲手抓过敌人的特工。

母亲没有夸大其词,她的确上过战场见过血,她在部队还当了连指导员,转业后回老家担任乡武装部长。那一年,母亲才二十五岁,花一般的年纪,来提亲的媒婆踏破了外婆家的门槛。

二十世纪八十年代初,棉花街人口密集,街办工厂多,治安形势复杂,因此在这里新设了一个派出所,有作战和捕俘经验的母亲就成了棉花街派出所的首任所长。接到调令那天,母亲兴奋得跑到山坳里打了一下午的靶。她有制服情结,一穿上制服就像花木兰披上了战袍,眼角眉梢全是掩饰不住的英姿飒爽。

当初转业脱下那身绿军装时,母亲失落了很长时间,她觉得自己变得婆婆妈妈了。头发枯黄了,身材也臃肿了,脸上还长了许多雀斑。随着“严打”如火如荼地展开,母亲的命运发生了巨大的改变,一夜之间她成了一名公安。

母亲穿上笔挺的警服站在镜子前时,又找到了上战场的感觉。每天睡觉前,母亲都把警服叠得整整齐齐放在枕头下面,只有这样她才睡得足够踏实足够香甜。

母亲试图从气势上压倒父亲。她命令父亲每天写一份报告,把活动情况交代清楚。父亲轻飘飘地“嗯”了一声,然后继续看《约翰·克利斯朵夫》,把母亲当成了空气。母亲那个气啊,感觉不是她让父亲写报告,而是她在向父亲报告。

母亲以前听的都是《打靶归来》《军港之夜》之类的军歌,那些歌是雄壮有力的,朝气蓬勃的,跟父亲正在听的歌完全不同。

尽管母亲那时还不知道邓丽君是谁,但闻出了歌里面有臊气,她警告父亲不许再听这种靡靡之音,说不利于他的思想改造。

父亲突然张嘴唱了一段花鼓戏《刘海砍樵》,他一人分饰小生和花旦两角,惟妙惟肖。母亲听得有点儿蒙,不知道父亲哪根神经短路了。

唱完后,父亲对母亲说,论格调,这些唱词比邓丽君的歌低俗多了,为什么《刘海砍樵》能唱,邓丽君的歌却不能听?母亲回答不上来,最后她恼羞成怒没收了那台收录机。父亲当场表示抗议,并且抱着吉他在母亲面前唱起了那种无病呻吟的歌。父亲的意图显而易见,你可以塞住我的耳朵,但不能割断我的喉咙。

父亲的声音很有磁性,是男中音,听得母亲脑海里像驶过一列绿皮火车。

从红楼离开时,春天的光影洒在母亲铁青的脸上,她意识到她和父亲之间将有一场持久战。

棉花街派出所警力不足,母亲发动治安积极分子轮流监视父亲,只要他有风吹草动,随时报告。母亲内心是很希望父亲有些小动作的,这样她就能找到把柄收拾他,出一口堵在心头的恶气。如果不忙,母亲就会到棉花街上溜达,躲在暗处窥视红楼里的动静,她一直没发现父亲有什么异常,这让她多少有点儿失望。但父亲如此老实,有可能是对母亲有所忌惮,这样一想,母亲又高兴起来。

街道办的同志每天都会把一份报告送到派出所,上面记载了父亲头天的活动情况,是他自己写的。父亲一手漂亮的柳体让母亲看了自惭形秽,跟父亲比起来,母亲的字就是春蚓秋蛇,是鬼画符。

父亲的报告并非记流水账,而是像日记,不,更像散文——有记叙,有抒情,有感想,就好像他不是被监视居住,而是在享受生活。父亲连日出和日落都会写进报告中,日出的大气磅礴,日落的悲壮苍凉都被父亲刻画得淋漓尽致。母亲严重怀疑这也是父亲勾引女人的一种手段,她在心里很不屑地说,会写有什么了不起,牛屎蛋外面光!

母亲到红楼突击检查过两次。

一次母亲刚到门口就听见楼板咚咚咚地响,她以为有什么突发情况,冲进去一看,是父亲在跳摇摆舞。那是母亲第一次看到男人跳这种舞,屁股扭得跟麻花似的,她的脸立即滚烫起来,心里咒骂父亲在抽风。

还有一次,父亲坐在窗前写报告,他身上有股淡淡的薄荷味。母亲提醒他以后不要写废话,要多做自我检讨。

父亲甩了甩长发,说他是被人诬告的,他没有犯罪,没什么好检讨的。母亲看过父亲的案卷,指控他猥亵的是三个本地女青年,只有口供,没有旁证。母亲坚信受害者的指控不会有错,一看父亲吊儿郎当的样子,就知道他不是什么好鸟。母亲要父亲从灵魂上拷问自己,说纸是包不住火的。

父亲懒得再跟母亲辩解,他空洞的目光穿透笼罩在湘江上的白雾,灵魂似乎飘到了对岸苍翠欲滴的岳麓山上,母亲却再次在这种目光中感觉到了父亲对她的藐视。

母亲终于找到了反击父亲的机会。

母亲上任两个月后,又有一名受害者来报案,这次不是猥亵,是强奸!受害者是幼儿园老师,因为跟男朋友吵了架,晚上独自在湘江边散心。一个留长发、背吉他的男青年走过来跟她搭讪。等她放松戒备时,那个男青年把她掐晕,强奸了她。因为害怕被男朋友嫌弃,她没有及时报案,只是把这段屈辱写在日记本里。后来日记被男朋友发现,她才报案。