格雷马斯符号矩阵理论视域下解析《人生》

作者: 袁俊霞

小说《人生》是路遥的成名作,主要讲述了在陕北城乡生活的时空背景下,主人公高加林高中毕业后,回到农村,离开农村,再次回到农村的人生发展历程。文学评论者对该小说给予很多评论,或论《人生》所蕴含的人文主义,或论路遥对高加林这一人物形象的塑造,或论作品中蕴含的农民观,或论其中的陕北地域文化等。

本文试图在他人研究的基础上,运用格雷马斯的符号矩阵理论,分析《人生》的叙事结构,阐释主人公高加林所处的农村和城市之间的对立关系以及他和其他要素之间的关系,更清楚地理解小说的内在逻辑关系,进而把握其中的深层意蕴。

一、格雷马斯“符号矩阵”理论内涵

格雷马斯是法国著名的结构语义学家,其符号矩阵理论深受克洛德·列维-斯特劳斯“二元对立”思想的影响。他将克洛德·列维-斯特劳斯的二元论拓展到四元,形成矩阵模型,更加全面地阐释文学的叙事。这种分析模式通常以作品中的某个中心问题为出发点,按照对立的方式排列组合,通过分析它的语义关系,深入挖掘其深层结构,揭示其本质内涵和意义,从而建立起完整的叙事模式和结构。

除此之外,格雷马斯的理论还深受索绪尔结构主义语言学的影响。他认为,在文学叙事中,我们所能感受到的“意义”,都来自不同的“语义素”之间的对立关系。也就是说,文学是由一个个不同的语义素构成,但每个语义素自身不会产生意义,必须由这些语义素之间对立并相互作用才能产生意义。在此基础上,再结合克洛德·列维-斯特劳斯的二元论,逐渐构建起“符号矩阵”,通过对表层的语义分析从而推出文本深层意义,建立起一种解读文本的方法。

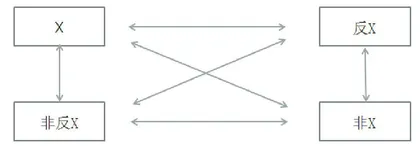

在符号矩阵模式中主要包含三种关系:对立关系、矛盾但不对立关系、蕴涵关系。在运用符号矩阵模式时,需先确立一组对立项,即X与反X。与X不对立但有矛盾关系的为非X,同理,与反X不对立但有矛盾关系的为非反X,X与非反X、反X与非X为蕴涵关系,非X与非反X一定程度上也构成对立关系。如下图:

通过以上对符号矩阵模式的分析,可以大致确定其运用方式。首先,在解读文本时确立基本的义素项。义素项的选择至关重要,将直接影响文本解读的质量。义素项通常贯穿文本,可能是某个人物、形象,或某个词语、品格等。只要确定了基本义素项,便可由此出发确定它的对立项,对立项的确定主要有两种方式:基本义素项的对立面和对基本义素项的否定。一组对立关系建立好后,随着故事的发展,便可分别加入矛盾项。至此,符号矩阵基本建立好了。其次,分析作品的叙事结构。矩阵建构好之后,开始对框架内的要素之间的关系进行深入分析,同时把握故事发展脉络,从而得出作品的叙事结构和模式。由于格雷马斯的研究出发点是理解意义,因此我们在解读文本时,也需要理解文本作者为何如此表达以及背后的意义。当然,格雷马斯的符号矩阵理论不是唯一的解读文本的方法,所以由此得出的结论可能会与作者自身想表达的意义有所出入,但这依然是一种值得我们尝试的方法。

二、《人生》中的符号矩阵

《人生》是路遥于1982年创作的一篇中篇小说。小说讲述了主人公高加林跌宕起伏的一生和他在关键时刻的抉择,正如路遥在《人生》的前言中说道:“人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。”高加林高中毕业后顺利成了受人尊敬的民办教师,平日努力上进认真教学,很快就可以成为正式的国家编制教师。可人生不是一帆风顺的,不久高加林便失去了工作,他只能接受命运回到农村,但仍然心有不甘,骨子里的志气督促他在田间拼命干活儿。很快,巧珍被高加林的个人魅力和才华所吸引,她勇敢地向高加林表明心意,这也给处在低谷期的高加林带来了温暖。当高加林逐渐适应了农村生活时,他的人生又发生了转折,他有机会来到县城工作,成了县委通讯干事。在工作中,他遇到了黄亚萍,很快就爱上了拥有共同语言的城市女孩儿黄亚萍。他们的相恋惹怒了张克南的母亲,她揭穿了高加林获得城市工作的原委,高加林又一次失去工作,只能再次回到农村。这样反反复复便是高加林跌宕起伏的一生,从农村出来-回到农村-去城市发展-再回到农村,处在城乡交叉带的他始终不能真正进入城市生活,只能回归属于自己的农村。

通过以上对小说情节的了解,不难发现高加林和农村、城市有着密切的联系。小说中也反复提到了农村、城市,因此假设符号矩阵中的X为“农村”,即高加林土生土长的黄土地,那么与“农村”对立的便是“城市”,即反X,“农村”和“城市”便成为一组对立项。在小说发展过程中,不断有新的要素加入,即从农村到城市,再从城市回到农村,因此将X的矛盾但不直接对立项设为“非农村”,即非X。同理,与反X矛盾但不对立的项设为“非城市”,即非反X。其中,“农村”和“非城市”“城市”和“非农村”为蕴涵关系。至此,《人生》的符号矩阵框架基本建构完成,如图所示:

在这个符号矩阵中,主人公高加林所处的位置不断发生变化,他本属于农村,但是不甘永远活在农村,经历了从农村到非城市再到非农村,最后又回归农村。本文以农村为中心,着重分析农村与城市(X与反X)、农村与非城市(X与非反X)、非农村与城市(非X与反X)三组关系。

(一)X与反X:农村与城市

农村和城市是小说中的主要矛盾,这组矛盾直接影响着小说的发展。从宏观层面来说,农村和城市的对立,以高加林和张克南,德顺老汉为中心的农民群体和以黄亚萍父母为首的城市群体两组为主。

第一组:高加林和张克南。小说中的高加林本质上属于农村,但他的才能和追求又让读者认为他应该属于城市。从始至终,高加林是一个矛盾体。他生于农村,但对城市有着强烈的渴望;他充满智慧与才华,追求成功,却遭遇不公;他憎恶不公的无耻行为,但最终却选择捷径获得县委通讯员的工作;他拥有甜蜜的爱情,但最终都不欢而散。作者运用大量笔墨刻画高加林这一矛盾的人物形象,展现高加林求而不得的悲剧。小说开篇,高加林短暂地过上了美好的教师生活,由于教师岗位过度饱和,他便失去了工作,美好的教师生活便结束了。但不久他的人生发生了转折—来到县城进入县委工作,当离梦想的城市生活又近了一步时,却被张克南的母亲告发,他的城市梦也彻底破碎了。反观张克南,典型的城市青年,年纪轻轻就已经成为门市部主任,于他而言获得一份城市工作不费丝毫力气。高加林和张克南为读者展现了时空背景下两种不同的人生,同时二人命运的差距也深刻反映了农村和城市的对立。

第二组:德顺老汉为中心的农民群体和以黄亚萍父母为首的城市群体。小说讲的不仅仅是高加林跌宕起伏的一生,更是借高加林来反映城市和农村的差异,这种差异在农民群体和城市群体之间也非常明显。德顺老汉是典型的农民代表,路遥笔下的他善良质朴、和蔼风趣,是完美的农民形象。当高加林面对人生重要选择时,德顺老汉总能给出合适的建议;当高加林落魄时,德顺老汉总是不断鼓励他重新面对生活;当所有人都反对高加林和巧珍恋爱时,只有他默默地支持着他们并给他们制造机会;当高加林选择和城市女孩儿黄亚萍恋爱、抛弃巧珍时,德顺老汉劝告他做人不能忘本。在小说结尾,当高加林从城市回到农村,村民们都纷纷拥过来安慰他“天下农民一茬子人”,这样的宽容和接纳给了高加林莫大的鼓励,同时也展现了农民身上质朴、诚实、善良的人格特征。再反观城市群体,当黄亚萍父母知道女儿与高加林恋爱时,极力反对,母亲甚至开始哭泣。张克南母亲为了自己的儿子选择告发高加林,不惜牺牲他人的幸福生活。小说通过对城市群体的描写,更能凸显农民身上的美好品质,体现城市和农村的对立。

(二)X与非反X:农村与非城市

随着小说故事情节的发展,高加林所处的符号矩阵也在发生变化。小说上半部分结束,高加林踏出了迈向城市的第一步—成为县委通讯员,此时的高加林依然是认同农村身份的,对农村和土地充满了热爱,所以将该阶段称为“非城市”,巧珍便象征着“农村”。

路遥笔下的巧珍是一个完美的农村女子形象,勤劳、善良、朴实。当高加林最初失去教师工作时,巧珍及时出现在他面前,带给他许多暖意。巧珍非常欣赏高加林的文化气质,高加林也慢慢被眼前质朴的农村姑娘感动,便接受了她,二人成为男女朋友。虽然高加林的父母非常反对儿子和巧珍恋爱,但是巧珍依然奋不顾身地和他在一起。然而,高加林内心深处依然渴望城市,向往着城市生活,成为县委通讯员便是他迈向城市的第一步,他优异的工作表现逐渐获得了城市的认可。随着高加林走向城市,他俩的关系也发生着变化。此时,他内心对巧珍仍然是有感情的,从根本来说,他俩是一条道路上的人,都有着农民身上热情、大胆、敢于追求的品质,互相吸引。但是,在爱情和现实之间,高加林选择了后者,他认为自己是“公家人”,若和巧珍结婚,日后生活可能都是听巧珍讲述农村婆婆妈妈的事,没有共同语言。经过权衡利弊,高加林放弃了农村姑娘巧珍,选择了城市女孩儿黄亚萍。巧珍和高加林分开后,也选择嫁给了爱她的农民马栓,二人分道扬镳。

巧珍与高加林最后以悲剧结束,从本质来说,是二人思想观念相悖,也是农村和非城市无法融合的结果,更反映了当时处于城乡交叉带的年轻人在追逐自己城市梦想时而不得不失去原本生活中美好的事物。

(三)非X与反X:非农村与城市

非农村阶段,即高加林适应城市、认同城市、向城市身份靠拢时的生活和精神状态,“城市”的象征便是黄亚萍。高加林逐渐适应了城市生活,出色的工作能力不断获得了城市的认可,同时也引来了城市女孩儿黄亚萍的关注,他渐渐喜欢上了这个和他拥有共同话题的女孩子。尤其当黄亚萍告诉他未来一起去南京发展的计划时,高加林为了个人前途便放弃了巧珍,开始向以城市身份为代表的黄亚萍靠近,追求理想中的城市生活,以求彻底实现城市化。可惜最后关头高加林被张克南母亲告发,为此,他和黄亚萍也从此决裂,只能选择回到农村。当高加林再次回到农村时,乡亲们对他依然非常热情,没有任何谴责和抱怨,这也正体现了城市和农村不同群体对处在城乡交叉带的人的态度,凸显了城市群体的骄横。

高加林身处非农村阶段,当城市和农村价值观碰撞时,高加林放弃了农村传统,抛弃了根基,但最终也没有得到城市的认可。正如小说中德顺老汉对高加林说:“归根结底,你是咱土里长出来的一棵苗,你的根应该扎在咱的土里啊!你现在是个豆芽菜!根上一点土也没有了,轻飘飘的,不知你上天呀还是入地呀!”正因为高加林忘记了自己的根基,所以才造成了他的人生悲剧。高加林和黄亚萍最终没有一起过上真正的城市生活,以悲剧收尾,也体现了农村和城市二者阶层差异所造成的不可避免的后果,更向我们展现了处于非农村阶段的青年想突破束缚进入城市的困难。

三、《人生》的深层意蕴

在社会快速发展的过程中,城乡交叉带是最容易被人们忽视的地带。处在该地带的人没有城市人的光鲜亮丽,没有农民的自由自在,过着牛马般的日子,生活中极少有人关注这一部分人。路遥借高加林这一人物向我们展示了生活在城乡交叉带的人的精神状态和他们所处的社会环境,反映了当时该群体身上所具有的自强不息、善良朴实、勤劳勇敢等美好品质。高加林的一生跌宕起伏,从农村走出去最后又回到农村,说明了农村是高加林的归属地,间接表明农村也是作者向往的地方,体现了作者倡导回归农村、回归土地的理念。

路遥是一个具有乡土情怀的作家,在长篇小说《平凡的世界》中,我们也能看到他对黄土地的热爱以及对朴实的农民的赞美。本文通过运用符号矩阵理论对《人生》进行分析,得出农村与城市、农村与非城市、非农村与城市两两之间最后都没有美好的结局,说明了城市和农村的对立。高加林从农村到县城再回到农村,作者所要表现的不仅仅是高加林跌宕起伏的一生,更是为了展示农民身上具有的美好品格。自始至终作者都是倾向农村和农民群体的,这并不代表作者厌恶城市和丑化城市,而是展现了属于黄土地的作者所具有的浓厚的乡土情怀。