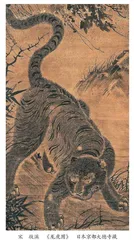

《太平广记》虎故事中的“虎皮”文化解读

作者: 王鑫

摘 要:《太平广记》记载了大量虎的故事,尤以“人虎互化”故事为多,“虎皮”作为人虎互化的媒介,是早期先民“万物有灵观”、图腾崇拜与巫术仪式的见证。作为人性与兽性博弈的具象化,“虎皮”体现了人构建或倾覆人的伦理本质的过程,具有独特的艺术魅力。“虎皮”的变形模式固化为一种故事类型,在故事类型学研究中具有重要价值。

关键词:《太平广记》;人虎互化;虎皮

《太平广记》是宋代四大类书之一,被清人誉为“小说家之渊海”,收录了自汉代至宋初大量的神怪故事。在离奇的动物类故事中,虎类故事有8卷80则,以“人化虎”“虎化人”为故事情节的变形故事占主要内容。在变形故事中,“虎皮”是“人态”与“虎形”转化的重要媒介,具有深刻的文化内涵和文学意义。

一、《太平广记》中的虎与“虎皮”

虎作为中国本土动物很早就进入了文学书写范畴,在我国古代典籍中,有大量与虎有关的典故和记载。《太平广记》的虎类故事共80则,刻画了各具特色的虎形象,大致可分为五类。一是恶虎与驱虎。故事背景多为“虎暴”发生地,虎在天性驱使下伤害人类,面对虎暴,人类“重募国中有能杀虎者……乃作白竹弩,如高楼上射白虎”,体现了人与虎的冲突和斗争。二是报恩虎。虎受伤或掉入陷阱,遇好心人救治,脱险后通过助主人公脱险、赠送金银财物等方式报恩。三是虎媒。虎化身媒人,在女方父母违背婚约另觅佳婿时“从天而降”,将新娘送给初次缔结婚约者。四是人虎互化。人因作恶、患病或受神秘力量驱使化为虎形,以虎形生存。虎或化人形与凡人通婚,或化僧道食人作恶,或不慎掉入陷阱时化人脱困。五是虎伥。人溺于水化为伥鬼,受虎驱使作恶。

《太平广记》的虎类故事中,关于“虎皮”的记述尤其值得人们关注。与“虎皮”有关的篇目有13篇:《汉景帝》《郑袭》《黄乾》《峡口道士》《费忠》《天宝选人》《申屠澄》《马拯》《王居贞》《荆州人》《柳并》《僧虎》《崔韬》。

“虎皮”是人虎变化的变形中介。人穿上“虎皮”,则化为虎态,“虎皮”如同人的衣服,脱下则化为人形,重新穿上则可变为虎。《僧虎》篇记载:“(僧)偶得一虎皮,戏被于身,摇尾掉头,颇克肖之……忽一日被之,觉其衣着于体,及伏草中良久,试暂脱之,万方皆不能脱,自视其手足虎也,爪牙虎也,乃近水照之,头耳眉目,口鼻尾毛,皆虎矣,非人也。”“虎皮”披挂于人身无法分离,人的体部特征均化为虎态。虎脱去“虎皮”,则为人形。《马拯》篇中记载:“遥见虎食人尽,乃脱皮,改服禅衣,为一老僧也。”《天宝选人》中虎女由人化虎时,“猖狂入北屋间寻觅虎皮,披之于体。跳跃数步,已成巨虎”。一些篇目出现了人以“虎皮”为质押胁迫虎的情节,人对“虎皮”的控制使化人虎无法回归原形。《天宝选人》中,男子将“虎皮”偷走并藏起,胁迫虎女与自己成婚,“女子觉,甚惊惧,因而为妻”。《柳并》中,书吏即将被虎害时,“屋上见一领虎皮,吏怀其书,并取皮,仗剑而去”,以归还“虎皮”作为条件换来虎施“小术”挽救书吏性命。“虎皮”作为转化媒介,被赋予了深刻的象征意义。

二、“虎皮化虎”的文化探源

(一)变化的思维基础:“万物有灵观”

“万物有灵观”由英国人类学家爱德华·泰勒在《原始文化》中提出,原始人用灵魂来解释生与死的区别,生是灵魂在肉体的停留,死是灵魂与肉体的分离,万物均有灵魂的存在,有像人一样的感情与感觉。列维·布留尔的《原始思维》在泰勒的基础上提出了“互渗律”,认为不同物种间没有明确的界限,可以互相渗透转化。恩斯特·卡西尔说:“在不同的生命领域之间绝没有特别的差异。没有什么东西具有一种限定不变的静止形态;由于一种突如其来的变形,一切事物都可以转化为一切事物。”灵魂的流动性延伸到不同的物种之间,实现了不同物种的变化。《太平广记》中的人虎互化故事的根源就是“万物有灵”的原始思维。

(二)变化的心理动因:图腾崇拜的催化

唐代志怪小说中,虎、龙、蛇、猿、狐、鸟、马等原始图腾均可幻化人形。《太平广记》的部分人虎互变篇目记载了变化的目的:“虎化人”或是虎因向往人类生活而化为人形与人类交往,或是为害人而幻化人形来迷惑人类;“人化虎”有主观意愿上对自身生活境况的厌恶,希望化虎,以虎形猎食或疾奔,从而获得虎的某种功能,也有多篇作品描述了被神惩罚而被动化虎,或无所缘由神秘化虎。

大量“化虎”或“化人”的作品都潜藏着古人的集体潜意识。这种潜意识与原始的图腾崇拜息息相关。图腾崇拜普遍存在于世界各地的原始氏族,将与本氏族或本部落有特殊联系的动植物作为群体崇拜物,进而成为该群体的符号和标志。作为具有特殊意义的群体崇拜物,动植物图腾往往被神化而兼有人与动植物原型的特征,以此来证明图腾物与该部落的亲族关系,并赋予图腾超自然能力。闻一多将图腾的演变历程分为人的拟兽化、兽的拟人化、全人型三个阶段,物种在向图腾的转变中,经历了“自然物-人兽融合-全人”三种形态变化。茅盾认为人兽互变是“魔术迷信”原始思维的体现,图腾崇拜的原始思维赋予了人虎互化的变换动因,兽变人是对图腾人性、神性的赋予,人变兽是人与图腾的一种沟通方式,图腾预言吉凶、保护氏族的功能发挥需要与人进行沟通。图腾作为非人的存在,并不能与人进行直接沟通,需要某种媒介或二者间某一方进行转化,这便产生了巫师与巫术仪式。随着图腾崇拜的发展与成熟,出现了人死后化为图腾、巫师化为图腾、人和图腾互相转化的现象,进而形成了人兽互化的变形模式,经广泛传播演变为化身信仰并成为志怪小说的经典叙事情节。《虎塔》中,武则天建塔供奉亡虎,“令葬之,其上起塔,设千人供”。《王太》中刻画了虎神形象:“虎至庙庭,跳跃变成男子,衣冠甚丽。”这些都可以看到虎图腾的影子。

(三)变化的细节过程:巫术仪式中的“虎皮”

“虎皮”作为变形中介,其作用发挥可追溯至早期的巫术仪式。巫术作为古今中外广泛存在的宗教现象,往往采用一定的仪式表演来操纵超自然神秘力量,以此影响现实世界。《峡口道士》《汉景帝》直接体现了巫术思维。《汉景帝》:“(汉景帝)见虎不能得之,乃为珍馔祭所见之虎。帝乃梦虎曰:‘汝祭我,欲得我牙皮耶?我自杀,从汝取之。’明日,帝入山,果见此虎死在祭所。乃命剥取皮牙,余肉复为虎。”记述了虎托梦、人祭虎、虎复生的情节,人祭虎与虎托梦均体现了虎崇拜的原始思维残留,而虎余肉可再复生则体现了虎作为图腾的神性,“余肉”作为虎的一部分,即使不完整,因灵魂未灭,也可作为虎的一部分再次复位。在原始思维影响下的巫术仪式中,物种的某一部位可作为巫术仪式的替代品以发挥该物种的作用。《太平广记》的虎皮与人衣是“人虎互变”书写中极具隐喻意义的符号道具。《峡口道士》《柳并》等均出现了虎本要吃人,最终以人的“衣”代替人被虎食的情节。峡口道士“剪发及须鬓少许,剪指爪甲,兼头面脚手及身上,各沥少血二三升,以故衣三两事裹之”。人衣在巫术化的处理后代替人消灾。

英国人类学家弗雷泽在《金枝》中提出了“交感巫术”原理,认为物体通过感应可以突破时空限制并互相作用,“交感巫术”分为“模仿巫术”和“接触巫术”。“模仿巫术”基于相似律发挥作用,较为相似的物体间可以与之产生联系。“接触巫术”基于接触律发挥作用,认为人或动物留下的痕迹或物品会与本体灵魂相联系,本体相分离后联系也可互相感应。原始图腾崇拜下,人们往往有佩戴图腾羽毛或皮毛的习惯,在祭祀仪式中巫师也常以动物皮毛为饰,扮演图腾。《太平广记》的化虎故事中,人在“虎皮”作用下拥有了虎的形态和习性。

作为从一种形态向另一种形态的转变工具,“虎皮”体现了早期巫术仪式的残留,也体现了“接触巫术”与“模仿巫术”的共同作用。

三、“虎皮化虎”的文学意义

(一)“虎皮”边界隐喻:人性与兽性博弈的自我追问

“虎皮”体现了一种边界隐喻,作为外在物,“虎皮”是牵引过渡两种生命形态的媒介,使人产生关于外在与内在的思考。外在即虎形,内在即人心。幻化主体兼具人性与兽性,在人兽两种形态间游走切换,形态的变化是人性与兽性博弈的具象化体现,展现了人的伦理本质建构与倾覆的过程。

文学伦理学领域的斯芬克斯因子概念认为人由人性因子和兽性因子构成。人性因子作为主导因子体现了人的伦理意识,包括善恶的辨别和道德的选择,是人类向文明演进的关键因素。兽性因子作为低级因子和从属因子,是人身上的非理性因素,是动物性在人身上的遗留,表现为不服从驯化的自由意志。人性因子与兽性因子的冲突揭示了人的伦理选择过程。化虎故事中食人的伦理选择体现了人与兽的区别。《王居贞》中,王居贞在获知着虎皮化虎“夜可驰五百里”后,主动披上虎皮化虎归乡探亲,却将儿子错认为猪,“擒而食之”。《崔韬》中,虎女本是试衣,在化虎后却因失去人性把丈夫与儿子一起吃了。这两则故事中,“虎皮”是人性与兽性增减的开关,外在形态的变化使生命体做出了有悖人伦的食子行为。《僧虎》则体现了人性与兽性的融合、博弈,僧虎习性已完全为虎,“心又乐于草间,遂捕狐兔以食之,拿攫饮啖,皆虎也”,但“形骸虽虎,而心历历然人也,但不能言耳”,体现了人心与虎形的分裂,在发现将要吃的人是和尚时,僧虎产生了“我本人也,幸而为僧,不能守禁戒,求出轮回,自为不善,活变为虎,业力之大,无有是者。今又杀僧以充肠,地狱安容我哉?我宁馁死,弗重其罪也”的思考,在自我追问后他“忽然皮落如脱衣状,自视其身,一裸僧也”。至此,人心与虎形彻底分离,人性在与兽性的博弈中占领上风。

“虎皮”的穿与脱则成为人性与兽性博弈结果的具象化体现。《太平广记》的化虎故事体现了“人何以为人”的追问,亦通过“虎皮”体现人身与人心的分裂、虎形与人心的分裂、虎形与虎心的分裂等多个层次的思考,具有含蓄又深刻的艺术魅力。

(二)“虎皮”变形模式:变形母题的流传与演变

以“虎皮”为媒介的变形模式逐渐固化成一种类型并兴盛起来,被称为“虎皮井”。《太平广记》所录《崔韬》《天宝选人》《申屠澄》均为“虎皮井”故事。此后,“虎皮井”故事在浙江、四川、山西等地广泛流传,《襄阳府志》《隆庆海州志》对此均有记载。

“虎妻型故事”是“天鹅处女型故事”的中国化,“天鹅处女型故事”是全球性母题,在世界范围内的不同区域以不同动物体现。当前已知此类故事最早的文字记载为晋朝《搜神记》的“毛衣女”故事。新喻县男子藏匿了毛衣女的鸟衣而迫使其嫁给自己为妻,过了多年毛衣女获知鸟衣去处后化鸟飞走。“虎皮井”故事的情节为虎女遇见独身男子,男子藏虎皮,虎女与男子成婚,成婚多年后寻回虎皮又返回山林故地,与“天鹅处女型故事”有相似的情节。“虎皮井”故事是在“毛衣女”故事基础上“虎女”母题与“虎皮”母题的结合,猛虎与女性的结合而产生的“虎女”反差形象体现了隋唐时期人们猎奇尚怪的审美心理。

“虎皮井”故事体现了对“鸟人”“毛衣女”故事的发展,丰富了广为流传的“天鹅处女型故事”,在流传中贡献了独特的情节,为后世文学创作提供了宝贵素材。

四、结 语

《太平广记》虎故事中的“虎皮”具有深刻的文化内涵和文学意义。“万物有灵”的原始思维赋予了人虎互变中灵魂跨物种流动的可行性,图腾崇拜的发展催化了人兽互化的变形模式,变化的细节则体现了“接触巫术”与“模仿巫术”共同作用的巫术仪式残留。

“虎皮”作为牵引过渡两种生命形态的媒介,展现了人性与兽性博弈间的自我追问,幻化主体在人兽两种形态间的游走正是人的伦理本质建构与倾覆的过程。作为一种变形模式,“虎皮井”故事体现了“天鹅处女型故事”变形母题在中国的本土化流传与演变。

(陕西师范大学文学院)

参考文献

[1] 李昉,扈蒙,李穆,等.太平广记[M].北京:中华书局,1981.

[2] 孙光宪.北梦琐言[M].北京:中华书局,2002.

[3] 干宝.搜神记[M].汪绍楹,校注.北京:中华书局,1979.

[4] 吕大吉.宗教学通论[M].北京:中国社会科学出版社,1989:254.

[5] 聂珍钊.文学伦理学批评导论[M].北京:北京大学出版社,2014.

[6] 卡西尔.神话思维[M].黄龙保,周振选,译.北京:中国社会科学出版社,1992.

[7] 弗雷泽.金枝[M].王培基,徐育新,张泽石,译.北京:商务印书馆,2013.

[8] 布留尔.原始思维[M].丁由,译.北京:商务印书馆,2007.