音乐地理学视域下闽、粤地区客家竹板歌比较研究

作者: 唐梓玥

摘 要:中华文化历史悠久,音乐文化源远流长,其中客家是中国历史进程中逐渐形成的重要民系,时至今日在客家文化影响下生成的客家音乐已经形成独特的音乐体系。而闽、粤地区的客家人普遍生活在相对偏僻闭塞的山区,以至于保留和传承着传统的音乐文化。本文围绕闽、粤地区客家说唱音乐竹板歌而展开比较研究,利用音乐地理学的研究方法,挖掘出两个地区竹板歌之间的联系,从中寻找闽、粤地区竹板歌的共性与差异,进一步阐释隐藏的文化信息。

关键词:竹板歌;客家音乐;说唱音乐;五句板

客家文化的生成与移民运动密切相关。纵观中国几千年历史,客家是受到历史因素影响而形成的一个重要民系之一,属于汉民族的重要分支,在学术上一般统称为汉族客家民系。截至目前,人们对客家的研究已有近两百年的历史。20世纪80年代以来,配合着国家改革开放政策的推进,学者对客家学的研究重新兴起,并与台、港、澳、海外的客家学研究互相呼应、互相促进,如今形成了世界范围的客家学研究热潮,其势至今未衰。

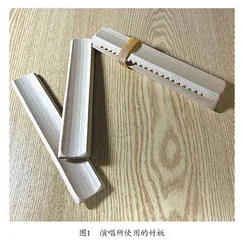

竹板歌起源于清乾隆嘉庆年间,雏形来自民间艺人为谋生所演唱的歌曲。在《音乐百科词典》中称竹板歌为“曲艺的一种”。在闽、粤客家地区,部分贫苦百姓沦为乞讨者,走街串巷,以说唱竹板歌“讨生活”。在王耀华、王州编著的《中国民族音乐》中说:“竹板歌是流行于闽西、粤东北一带的客家歌唱形式,因用竹板作为伴奏乐器而得名。介于叙事民歌和说唱音乐之间,因歌词常用七言五句体,故又名五句板。”南方盛产竹类,所以竹板歌顾名思义就是用竹类为材料制成简单易学的乐器,竹板歌也是劳动人民在竹类砍伐劳动当中衍变而来的,在制作竹板时把毛竹或水竹裁成竹块,为了使演唱者在敲击竹板的时候能在手中握稳,要将竹板边缘加上少量锯齿(图1)。一般来说,在演唱的时候左手拿两块板,右手持一块带有锯齿的板,相互击打进行伴奏。

一、产生的背景环境

(一)历史背景

客家竹板歌流行于我国的闽粤交界地区,其地区为客家人栖息地。竹板歌最早起源于古代的民歌,其五句体的结构形式可追溯至汉代,同时这些五句体的民歌主要分布于山西、河南、河北等地。这些地区正是客家人先祖向南迁徙中途居留的地区,随着客家人不断迁徙,竹板歌在闽粤地区得以定型并依托客家文化不断发展。竹板歌是中国汉族客家的劳动人民在长期劳动实践中创作并形成的说唱音乐,既保留了中原民歌的精髓,又与南方闽粤地区的文化相结合,形成了全球客家人喜闻乐见的一种艺术形式。

(二)地理环境

闽粤客家地区处于武夷山脉南部与五岭交汇处,山地丘陵约占总面积的80%,其余为河谷平原,河谷、盆地穿插其间,素有“八山一水一分田”之说。历史上客家人的迁徙以及最后聚居于山地的生活环境,形成了独特的客家文化,同时也保存着一定的中原汉族文化。闽粤地区的客家人早期以农业生产为主,在历史、自然、社会等因素的影响下,该地区具有鲜明的移民性、内聚性、延续性等特点,在中国文化中影响深远。

二、粤东客家竹板歌艺术特色

(一)演唱特征

粤东竹板歌主要是五句板,四句板较少,每句基本由五字或七字组成。主要演唱形式为一、二、四句押韵,节拍较为自由,歌词朴素、通俗。粤东地区竹板歌演唱者以三块竹板为主要表演道具,先用竹板击节进行前奏和过门的伴奏,需要转换不同的故事片段或着重突出人物形象时,演唱者通过打出节奏不一的竹板声调来与歌词相配合,更好地与唱段相契合。演唱的时候,其音调伴随人物、环境的变化而表现出不一样的形式。表演形式有坐唱、弹唱、对唱、小组唱、表演唱等。从表演人数上看,是由单人演唱发展到双人或集体演唱的形式。

(二)题材内容

竹板歌演唱形式在历史发展进程中不断更新复杂化,各种不同的腔体形式不仅仅可以表现人物的性格,还可以反映出各自演唱内容故事情节的不同。笔者在对竹板歌演唱的题材进行归纳整理时发现,过去竹板歌演唱题材大致分成三类。第一类是社会现实题材的竹板歌。竹板歌最早被称为乞食歌,哭诉自己悲惨身世及奉承主人,演唱者走街串巷,到不同的地方用即兴形式进行演唱。第二类为描写历史故事题材的传唱本,即演唱历史人物、民间传说,以及演唱社会主义各种新生事物进行宣传。流传较广的传本有《孟姜女寻夫》《梁山伯与祝英台》《梁四珍与赵玉麟》等。第三类是一些较杂曲目的合集,比如拆字歌、劝世歌等,蕴含一定的人生道理,题材和内涵更加丰富广阔,在不同地区演唱时也有不同的特点。

三、闽西客家竹板歌艺术特色

(一)结构特征

闽西地区竹板歌又称“四句板”或“五句板”,“四句板”和“五句板”的称谓是与闽西竹板歌歌词语言密切相关的,以四句歌词为一段的竹板歌为“四句板”,五句歌词为一段的竹板歌为“五句板”。闽西客家地区竹板歌音乐结构短小完整,便于传唱。通常由前奏、主段、间奏、尾奏组成,其中前奏、间奏、尾奏均为用竹子锯齿段和竹子进行摩擦、敲击形成。各种节奏型组成的短句一般为四小节、五小节或多小节,演唱者视具体情况灵活变通,闽西竹板歌音乐的曲式结构为非方整性的单乐段结构。

(二)唱腔特征

闽西地区的竹板歌在演唱时,其押韵规律是一、二、四、五句均押韵,第三句一般不押韵。如果首句为三言,则二、四、五句押韵。一般来说,在连续演唱一段固定情节时,中间不换韵,唱词可根据节奏随意添加衬字,遵循了即兴演唱的特点。用客家方言进行演唱的竹板歌,客家方言的语调特征使其演唱节奏铿锵有力、千回百折,十分吸引听众。客家竹板歌也充分吸收借鉴了客家各地山歌唱腔,甚至吸收地方戏剧,如上杭傀儡戏、闽西汉剧的唱腔。唱到故事情节中的悲痛之处,运用伤心欲绝的哭腔来进行演唱,令听众十分感动。

四、闽、粤竹板歌之比较

(一)差异性

粤东地区竹板歌以五句板为主,每首为5句,每句7个字;而闽西地区竹板歌以四句板和五句板为主,演唱形式和种类较于粤东地区竹板歌更为丰富。粤东地区和闽西地区竹板歌的最大差异在于押韵不同,粤东地区一、二、四句押韵,闽西地区则是一、二、四、五句均押韵;虽同属于客家地区,也都是用客家方言进行演唱,但十里不同音,还是有一定的差异性。从竹板歌题材故事进行比较,粤东地区与闽西地区有很大区别。粤东地区竹板歌有《劝世歌》《十二月寻夫》《拆字板》等,以劳动为主要题材,表现当地客家人劳动生活的智慧。闽西地区竹板歌有《打破铁上杭》《军民联合歌》《穷人翻身乐融融》等,作为革命老区的闽西地区,竹板歌成为时政宣传的媒介,歌词中更多描述的是红军在闽西地区厚重和华丽的光辉历史。

(二)相同性

粤东地区和闽西地区竹板歌虽各有个性,但也有许多相同的地方,主要体现在演唱形式、音乐本体的相同性。第一,节奏平稳,结构规整,拖腔较少;第二,旋律起伏不大,音阶进行多为级进;第三,竹板歌在押韵的基础上常用衬词进行扩展,增加语气感。

粤东地区和闽西地区的竹板歌都与客家山歌有一定的相关性,更多的是竹板歌在形成过程中受到了客家山歌的影响。江明惇在《汉族民歌概论》中提道,客家山歌是客家人主要的民间文艺形式之一,其流传之广,对人民生活的作用之大,在汉族山歌中都是十分突出的。客家山歌最早产生于山野劳动生活之中,有即兴、节奏自由、歌词编唱等特色。在日常劳作中,人们把一定的心情、感情,经过艺术创作,最后用朴素化、口语化的形式演唱出来。中国传统民歌讲究押韵的特色,客家山歌继承了《诗经·国风》中“赋”“比”“兴”的手法,还出现了歇后语、对偶句、排比句、顶针格、夸张、比喻等修辞手法。在讲究押韵的前提下,用客家话自然演唱。笔者在调研中发现,一般擅长竹板歌的人几乎也都能演唱山歌,可以看出,竹板歌和客家山歌在一定程度上具有关联性。客家山歌的形象性、通俗性的特点就在说唱艺人们反复演唱中逐渐融入竹板歌的歌词腔调中,因此粤东地区和闽西地区的竹板歌具有客家山歌的自然特色,充满浓厚的生活气息。

从演唱竹板歌的功能角度来看,闽、粤地区流行的竹板歌都具有多种多样的社会功能,比如最早的竹板歌是由乞讨者演唱,更多是一种谋生方式。客家人憨厚老实,为人正直,很多“劝世文”竹板歌中以人生道理来感化人,歌词中有典型的人物和跌宕起伏的故事情节,同时也有象征意义的道理,这体现了竹板歌劝世、教化的功能。客家人遍布全世界各地,所以竹板歌也具有社交功能,客家人“以歌会友”用竹板歌进行交流。

闽、粤地区的竹板歌在歌词的表现修辞手法上,也具有相似性,与客家山歌使用的修辞手法大致相同。竹板歌的修辞手法十分丰富,常用叙述、起兴、比喻、反复、夸张等(表1)。

五、结 语

笔者通过对粤东地区竹板歌与闽西地区竹板歌进行对比研究得出,两者虽然在演唱形式、题材内容上表现出较大的差异性,但在音乐本体形态上具有相似性,如节奏平稳、音阶级进为主、即兴编唱等,这也充分说明了地域差异在竹板歌中的重要作用。同属于客家音乐的竹板歌具有一定的共同性,两者在形态上的共同性也体现了中国音乐文化的共同性。

(福建师范大学音乐学院)

参考文献

[1] 王耀华,王州.中国民族音乐[M].北京:高等教育出版社,2009.

[2] 缪天瑞.音乐百科词典[M].北京:人民音乐出版社,1998.

[3] 胡希张.客家竹板歌研究[M].广州:广东人民出版社,2010.

[4] 伍国栋.民族音乐学概论[M].北京:人民音乐出版社,1997.

[5] 温萍.粤东梅州市的说唱音乐五句板[J].星海音乐学院学报,1995(Z2):18-24.

[6] 邱立汉.闽西客家竹板说唱艺术特征与文化生态[J].龙岩学院学报,2020,38(6):26-32.

[7] 黄燕.梅州客家竹板歌的多元文化音乐及其融合特征[J].音乐探索,2005(1):108-112.

[8] 江明惇.汉族民歌概论[M].上海:上海音乐出版社,2004.

[9] 温萍.客家音乐文化概论[M].上海:上海音乐学院出版社,2007.

[10] 赖登明.福建客家音乐文化[M].厦门:厦门大学出版社,2021.