广西彩调剧的美学特征及价值认识

作者: 李丰延 叶子青 李煜琼 覃英梅

摘 要:彩调剧是广西地方传统戏剧,它融合了民间文学、音乐、舞蹈和美术等多种艺术形式,形成了通俗易懂和寓教于乐的艺术风格。本文从题材之美、造型之美、唱腔之美、歌舞之美、情感之美五个角度分析彩调剧的美学特征,并从宏观和微观等层面认识其价值内涵,以期全面解读彩调剧的文化魅力。

关键词:彩调剧;美学特征;价值内涵;寓教于乐

广西是一个多民族聚居的地区,拥有丰富多彩的民俗文化和艺术形式,其中的戏剧艺术更是独具特色。据统计,广西的民间戏剧有25种之多,彩调剧是覆盖面最大的剧种,约占广西戏剧的80%,也是广西影响力最大的剧种之一。[1]2006年5月,彩调剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

一、彩调剧概述

彩调剧是广西的地方传统戏剧,属于灯戏系统,最早起源于广西北部农村地区,大致形成于清乾隆年间,后传播至广西各地。因为分布区域方言不同,所以各地彩调剧的称谓存在差异,桂林地区称为“彩灯”“彩调”,河池、柳州地区称为“采茶戏”“调子戏”,宁明、百色、南宁地区则称为“大采茶”“嗬嗨戏”等。1955年,因为进京参加全国演出,被定名为“彩调剧”。受地域文化影响,彩调剧的艺术表现也存在差异,桂林地区靠近湖南,受湖南花鼓戏的影响较大,彩调剧的戏剧行当和剧目内容与花鼓戏较为相似;河池、百色等桂西北地区,少数民族众多,该地区的彩调剧借鉴了少数民族歌圩和壮剧的艺术形式;玉林、防城港等桂南地区,受粤文化及赣南移民的客家文化影响,该地区的彩调剧融合了粤剧和客家采茶戏的艺术风格。[2]

彩调剧来源于民间百姓生活,具有浓郁的乡土气息,它脱离了“高台教化”的乏味,以欢快朴实的“唱、念、做、舞”表演功法和幽默诙谐的戏剧效果影响着大众。彩调剧通过寓教于乐的表演方式,折射出现实生活中的真善美与假丑恶。

二、彩调剧的美学特征

(一)题材之美——自然淳朴的民风品格

彩调剧的题材源自民间故事、神话传说和历史典故,剧目题材涉及日常劳动、爱情故事、家庭生活和社会现象,内容贴近现实生活,呈现出浓厚的地域特色和民风品格。

首先,题材反映了丰富的民俗文化。彩调剧中出现巫傩文化和民俗文化元素,主要表现为祭祀活动和风俗礼仪,例如《胡大打铁》《大补缸》,反映出当地百姓对宗教仪式的重视;《隔河看亲》《拜新年》,表现了地方婚嫁、节日庆典的风俗及礼仪规范。[3]其次,题材体现了人们对婚恋自由的向往和对道德行为的约束,对恋爱自由和传统美德的赞美,是彩调剧目最为常见的题材,例如《三看亲》《王三打鸟》《娘送女》,表现出人们对封建婚姻制度的抵制以及对自由恋爱的向往;《双拜寿》是劝诫人们不要嫌贫爱富;《三子学艺》则是讽刺好吃懒做的恶习,倡导勤劳致富的美德。最后,题材主要体现了对丑恶人性的嘲讽和对社会不公的痛斥。彩调剧以“快乐剧种”风格著称,以荒诞夸张的表演,曝光丑恶人性和揭露社会弊病。例如《挖地捡宝》揭露了主人公懒惰、贪婪和自私的本性;《换子记》对重男轻女的封建道德观进行了批判;《兄弟帮工》《宝葫芦》则表现出乡绅财主的横征暴敛以及老百姓与其斗智斗勇的反抗精神。

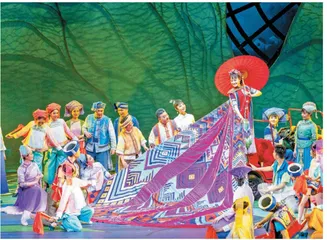

(二)造型之美——丰富多彩的民族元素

戏剧的造型主要体现在“服、化、道”方面,即服饰、化妆(角色)及道具造型。彩调剧在造型方面融合了民族元素,颜色多彩,图案精美,造型丰富,且民族韵味浓厚。

1.服饰造型方面

作为地方小戏,彩调剧的受众多为农村群众,是常在田间地头搭台演出的草根戏剧,其服装和装饰不像京剧、昆曲那般华美高贵、富丽堂皇。彩调剧的服饰大多为少数民族地区农家人物装扮,体现了浓郁的民族风格。例如在《打皮掌》中,唐满姑头戴彩花,身穿大红粗布衣和绣花裙子,脚穿绣花鞋,是一副普通农家少女打扮;《刘三姐》剧目中的刘三姐造型,头戴银饰簪花,身穿绣花边蓝色上衣,腰间系壮锦图案的围裙,既体现了典型的壮族元素,又符合刘三姐勤劳、美丽的形象。

2.角色造型方面

出身乡土的彩调剧没有门类齐全的角色设定,其角色主要有生角、旦角和丑角。在角色塑造上最有特点的是丑角,丑角主要是通过丰富的面部表情、幽默的课子语言和独特的矮桩步伐,营造出欢乐、幽默的戏剧氛围。例如《双黄蛋》中,丑角身体左半侧与右半侧分别饰演男、女两个角色,面部表情和形态动作滑稽搞笑;《王三打鸟》中,王三使用矮桩步伐表现出对毛姑妹的爱慕之情,这种舞步源于劳动人民生活中挑担的动作,舞步源自生活又收张得体,具有较强的艺术感染力。

3.脸谱造型方面

彩调剧中丑角的脸谱依据人物性格和身份的不同,用不同的物品体现。例如《阿三戏公爷》中的阿三采用桃子形象作为脸谱造型;《王麻接姐》中的王麻采用荷花形象作为脸谱造型;《隔河看亲》中的县官、《贪财亡》中的莫强求,脸谱则采用元宝、铜钱等形象塑造。[4]

4.道具造型方面

“演戏少不了,彩调三件宝”,彩带、彩巾和扇子是彩调剧主要的道具。彩带源自农民劳作时的腰带,下田干活时可以变为包头巾,上山砍柴时能当作捆柴的绳索,还可以作为赶路时的绑腿。在《双采莲》中,荷花出门采莲就是挥舞着彩带,走着波浪步,表现出喜悦的心情。彩巾是女子随身携带的手帕,通常当作小道具使用。在《三看亲》中,金满妹出场时用彩巾掩面的动作,恰当地表现了少女的娇羞。彩调中的扇子是一件“百变”道具,在表演时,扇子可当成扫把、雨伞、船桨、刀枪等物品使用。在《油漆匠嫁女》中,胡漆匠手拿扇子来回推动,扇子就当作上油漆的刷子;把扇子立起来左右打量,扇子又变成了尺子;把扇子合起来往桌上一放,扇子又成了吃饭的筷子。

(三)唱腔之美——轻快活泼的“腔”“板”“调”

彩调剧的唱腔分为腔、板、调三大类,具体的唱腔通常依剧情和角色而变化。“腔”用来表现剧本中的人物性格或身份特征,例如“和尚腔”“神仙腔”“媒婆腔”等,以过门和旋律的变化来表现人物的不同形象。“板”用于叙事和情节的交代,根据音调的不同分为低音板和高音板,根据唱词的结构分为三字板、五字板、七字板等。“调”用来表现人物的各种情感,以旋律来抒情,如“走马调”“五把扇”等。

彩调剧的唱词充分借鉴了壮族民间山歌,广泛使用“哪嗬嗨”“哪嗬咿呀嗨”“呀咿哟”等没有明确意义的衬词。彩调剧的故事情节相对简单,衬词可以起到衔接情节的作用。另外,轻快活泼、短小精悍是彩调剧唱腔的主要特色。例如《三月三》《五双鞋》《对口调》等剧目,为了表现欢快喜悦的情绪,节奏以八分音符和十六分音符为主,旋律明快。

(四)歌舞之美——乡土气息的载歌载舞

用载歌载舞来形容彩调剧是比较恰当的,彩调剧是一种将歌唱和舞蹈紧密结合的艺术表演形式。在演唱形式上,彩调剧有独唱、对唱、齐唱、旁唱、伴唱、接唱、内唱等七种,可以依据不同主题选择不同的演唱方式,以更好地推进戏剧情节发展,有利于人物形象塑造。例如在《刘三姐》中,刘三姐与秀才们的对歌场景就采用了对唱、齐唱、接唱等多种演唱方式,热闹非凡。

在舞蹈形式上,彩调剧与京剧表演相似,也有“以桨示船,以鞭示马”的舞蹈动作虚拟化表演。如在《三看亲》中,演员表演上马和下马的动作,是以舞蹈动作虚拟表演方式呈现的。彩调剧舞蹈与其他剧种最大的不同就是将舞蹈生活化,彩调剧的演员本身是农民,剧目内容与农村生活息息相关,其舞蹈中的动作和程式大多是模仿劳动场景,如绣花、喂鸡、养鸭、打猪草等。彩调剧将劳动中的美以戏剧的形式表演出来,能引起观众的强烈共鸣。

(五)情感之美——群众喜闻乐见的精神家园

戏剧表演的核心是情感表达,戏剧舞台表演都是围绕角色情感变化展开的,饱含情感的表演能够感染观众,实现共情。彩调剧是一种综合性的情感表演,“唱、念、做、舞”是剧情发展及人物塑造的主要方式。“唱”与“念”是彩调剧情节发展的基础,“做”与“舞”是彩调剧表演方式的呈现,“唱、念、做、舞”相互配合,从而达到情感共鸣的高潮。[5]

“以形传神,神形兼备”是戏剧表现的根本要求。在情感处理手段上,一方面,戏剧角色的塑造通常用反差作为情感处理的手段。人物情感的前后反差变化带动着故事情节的转变,例如在《王三打鸟》中,王三与毛姑妹情投意合,起初毛母极力反对,在毛姑妹与王三的抗争中,毛母转变了思想,成全了王三与毛姑妹。另一方面,戏剧角色的塑造还常用掩饰作为情感处理的手段。在《王三打鸟》中,王三假意打鸟来到毛姑妹家门外,毛姑妹为了掩饰害羞之情借口说毛母不让其开门,而王三故作离开,引得毛姑妹急忙开门,这一片段生动地展现出了毛姑妹欲迎还羞的情感表现。

三、彩调剧的价值认识

彩调剧以生动的故事情节、鲜活的人物形象、幽默风趣的表现手法,展现了劳动人民的生活状态、精神风貌和美好愿景。彩调剧作为我国非物质文化遗产,其美学价值得到了广泛认可,不仅为观众提供了丰富的艺术享受,还传承了中华民族优秀传统文化。

从国家宏观层面看,彩调剧的传播实现了让中华文化“走出去”的文化方针,向世界展示中华优秀传统文化,讲好中国故事。例如,2019年广西戏剧院编排了彩调歌舞剧《新刘三姐》,多次在国外演出,深受外国友人喜爱。

从社会层面看,彩调剧的发展有利于促进乡村振兴战略的实施。作为地方传统剧种,彩调剧承载着丰富的民族文化和地域特色,可以作为地方特色文化产业吸引游客,带动农村经济的发展。例如,2023年10月14日桂林市永福县成功举办了第三届广西彩调艺术节,促进了农村文化产业的多元化发展。

从家庭微观层面看,彩调剧的推广有利于弘扬优良的家风。十八大以来,习近平总书记曾多次强调家风建设,而彩调剧所蕴含的真善美价值观,对弘扬优良家风、培育社会主义核心价值观具有积极的推动作用。例如,2022年12月9日,当代广西网以《彩调剧里“唱”振兴》为题,报道了柳州市柳北区长塘村传承彩调剧传统文化,促进乡风文明、家风和谐的做法;村民认为,彩调剧的演出,使村民的精神面貌焕然一新,邻里更加和睦,家庭也更加美满了。

四、未来展望

彩调剧在题材、造型、唱腔、歌舞、情感等方面展现了独特的美学特征,具有极高的美学价值。展望未来,相关部门需要扩大彩调剧的传播范围。在对外交流方面,彩调剧要多参与国际交流,建立文化合作关系。在教育方面,应在中小学课程中设置彩调剧相关课程,并开展相关剧目普及工作。在社区生活方面,定期组织、开展彩调剧的演出和兴趣培训,丰富社区居民生活,增进邻里间交流和互动。同时,相关部门需要拓展彩调剧的宣传方式。在媒体推广方面,制作高质量的彩调剧纪录片和专题节目,通过线上和线下平台进行推广。在研学方面,策划组织彩调剧主题研学、旅游等活动,如参观彩调剧博物馆、体验彩调戏剧院和训练基地等。在创新融合方面,将彩调剧元素融入现代戏曲、电影、舞蹈和音乐剧创作中,不断创新艺术形式。在全面挖掘、传承与发展的基础上,笔者相信彩调剧在未来一定会绽放出绚丽的光彩。

(广西大学艺术学院)

参考文献

[1] 杨智.关于彩调剧起源的辨析与探究[J].艺术评论,2017(6):125-129.

[2] 万凤鲜.浅谈彩调剧的戏剧特色与审美风格[J].西部皮革,2019,41(14):112-113.

[3] 胡红一,罗晨.试论彩调剧的美学特色和创新发展[J].戏剧之家,2023(7):21-23.

[4] 石磊.浅析广西彩调剧丑角的表演艺术[J].文化产业,2020(15):44-45.

[5] 范丹阳.戏剧角色在人物塑造中的情感表现[D].重庆:西南大学,2022.