从《毛诗传笺通释》引文看马瑞辰的治学特色

作者: 于春莉 许珊珊

摘 要:清代马瑞辰的《毛诗传笺通释》广泛吸收前人学术成果,引述典籍近四百部,反映了他广博汇通、汉宋兼采、批判色彩浓郁、实事求是的治学特色以及通达、开阔的学术视野。时至今日,该书仍然是《诗经》学研究的重要参考书。

关键词:《毛诗传笺通释》;马瑞辰;征引;治学特色

清代马瑞辰的《毛诗传笺通释》(以下简称《通释》)是研究《诗经》的名著,该书有五十余万字,内容充实,见解独到,这与作者在创作过程中善于广泛征引前人的著作分不开。清代学者在治学过程中广征博引的风气始于清初,《清史稿》载:“清兴,崇宋学之性道,而以汉儒经义实之。御纂诸经,兼收历代之说;四库馆开,风气益精博矣。”[1]生于嘉道年间的马瑞辰亦顺应了这种潮流,博采诸家之长,在研究《毛诗》的过程中广泛借鉴前代和当时学者的学术成果,并在征引的过程中细加揣摩,时下按语,融会贯通出一部自成体系的《诗经》学大著,在清代经学和《诗经》学研究史上占据重要地位。马瑞辰出身于文化底蕴深厚的桐城马氏家族,崇德重学的家风对其影响深刻。马瑞辰的《通释》反映出清代桐城文化崇德重道、崇学重教的内在追求和价值取向,豁达开放、兼容并蓄的学术文化品格,以及始终与清代学术文化主潮融合发展的特色。下文将对《通释》引书的情况进行详细分析,立足于其征引情况的不同,总结马瑞辰的治学特点和文化品格。

《通释》征引了清及清以前近四百部书籍的研究成果,将其中所征引的书目全部析出,按照引书内容的不同种类进行分类,可细分为十类:《毛诗》正文类,如《汉代熹平石经》《唐石经》《五代蜀石经》;《诗经》有关专著,如汉代郑玄《毛诗笺》、魏晋南北朝陆玑《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》、宋代欧阳修《诗本义》等;小学书类,如汉代许慎《说文解字》、唐代陆德明《经典释文》、宋代《广韵》等;史地书类,如唐代梁载言《十道志》、令狐德棻《周书》等;群经传疏,如先秦的《尚书》《易》《论语》、唐代孔颖达《五经正义》等;诸子类,如先秦《禽经》、唐代杨倞《荀子注》等;类书,如唐代《北堂书抄》《艺文类聚》、宋代《类篇》等;治经札记答问考订书类,如清代姚范《援鹤堂笔记》、程瑶田《九谷考》等;集部别集及总集名注类,如东汉王逸注《楚辞章句》、南朝梁萧统《文选》、清代朱彝尊《曝书亭集》;金石文,如春秋《和钟铭》、秦代《石鼓文》、宋代薛尚功《历代钟鼎彝器款识》、清代阮元《积古斋钟鼎彝器款识》。马瑞辰《通释》的引书情况反映了他的治学特点,下文将详细论述。

一、广博汇通

马瑞辰深受清代汉学文化思想的影响,又继承了父亲马宗琏的汉学事业,成为清代研治《诗经》的三大家之一,所著《通释》代表了清代《诗经》学研究的最高成就。《通释》的引书不仅遍及经、史、子、集,而且涉及字书、类书、纬书等。

(1)淹通群经。马瑞辰治《毛诗》,不仅仅囿于其相关典籍、文献,还对《三礼》《左传》等其他经书了然于胸,对经书中引用的《诗经》语句,常常信手拈来,随时征引。马瑞辰对后人经学研究的著作,凡是能作为考据的证据或者为之补充解释的,皆能得心应手地引入《通释》中。马氏大量引用《三礼》经、注中的有关材料来考证《毛诗》中所涉及的典章制度、语言文字,显示出了一定的《礼》学功底。正是因为马氏能贯通群经,所以他在研究《诗经》的过程中,常常能对他经随事征引。

(2)汇通经子。《通释》广泛征引诸子之书,引用最多的前几位分别是《吕氏春秋》123次、《荀子》102次、《淮南子》80次、《庄子》51次、《管子》41次、《列子》24次。马氏治经能融通经子,善于将子书作为疏解经注的论据。

(3)贯通经史。《通释》也广泛征引《战国策》《国语》《史记》《汉书》《后汉书》《魏书》《晋书》《宋史》等史书。史籍的时间跨度从先秦至清代,种类达到69种,特别是对《汉书》《史记》的征引次数最多,均超过200次,足以表明马瑞辰治学重视史料,贯通经史。

(4)融古通今。《通释》引书不避古今,时间跨度长。作为一名经学家,马氏融古通今不仅体现在大量利用先秦至清代的文献材料,对《诗经》文本进行专门研究,对古往今来《诗经》学的各类相关理论问题、各种聚讼纷纭的争论焦点进行研究和响应上,还体现在这部著作的引书涉及从古至今包括名物、历史、地理、礼制等诸多内容上,可见其对各种经学研究的著作都非常熟悉。

马瑞辰论证《诗经·豳风·东山》中周公东征这一历史事件发生的地点时,举了七个证据论证周公东征之地以奄地为主。引用书籍包括了历史类《逸周书》《左传》《补后汉书》,地理类《括地志》,群经传疏类《孟子》《尚书大传》《四书释地》,小学类《说文解字》《尔雅》,类书《皇览》,诸子类《琴操》等典籍。[2]引书不仅数目多,且涉及多种门类,反映了其举证引书遍涉经、史、子、类书、字书,博古通今的特点,显示出马瑞辰颇为扎实的考据学功底。

二、汉宋兼采

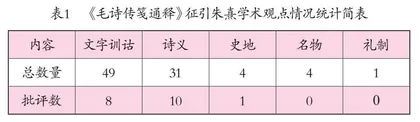

明清两代,桐城文化风气浓郁,理学兴盛,文学繁茂,学人以学问道德相标榜,以文学行谊相砥砺,马氏家族亦受此文化精神熏陶。桐城文化风气的主潮是对宋以来理学的传承,学者们皆宗义理之学而少有纯粹的考据学家,马瑞辰显然与里中学派不同,这正凸显了桐城学术文化兼容并蓄、开放豁达的品质。马氏引书还反映了其治学的一个特色,即不据守门户之见,汉宋兼采。马瑞辰治《诗》能较为客观地对待宋学,征引了大量宋人的著述,合计55种。《通释》引用朱熹学术观点达89处,其中提出批驳的有19处,笔者按照征引内容的不同将所引观点进行分类,详见表1。

马氏征引朱熹的观点有49处属于文字训诂方面、4处史地方面、4处名物方面、1处礼制方面,四类合计占引用朱熹学术观点总数的65%。马氏《通释》对朱熹诗义观点的征引有31处(包括批评的10处),这在马氏对朱熹观点的征引中占比35%。首先,朱熹作为理学大家,解说思想义理是其长处,自然在通解诗义方面有更深刻、更细致、更独到的发现,这对马瑞辰产生了重要影响。马氏解《诗》虽然以训诂考证为绝对核心,是汉学的研究方式,但他并不完全忽略对诗义的解读,他常常不经意地由诗句生发对国家、社会、人生的思考,亦有文学性的阐释,显示出其对诗歌义理思想的关注。其次,在清初以来形成的排斥宋学的社会思潮中,马瑞辰能够独立自持,对朱熹以及其他宋代学者的学术成果进行仔细研究,在意见相左时又提出批评,这都体现出马瑞辰治学没有门户之见,以汉学为主,兼采宋学,切实做到了汉宋兼容、客观求实。

三、批判色彩

马瑞辰的学术研究具有较为浓厚的批判色彩,这和清代汉学家是很不相同的。汉学家最主张“实事求是”,但对这一理念的贯彻执行往往不彻底。他们在对某一具体问题进行考据学研究时充满刨根问底的热情,但对自己所宗奉的某家某派学说完全没有鉴别、批判能力。马瑞辰对今古文《诗》学和郑《笺》、孔《疏》,乃至宋儒《诗》学及同时代学者的见解,都不绝对予以肯定或否定,这从其对引文的处理上即可看出。比如,马瑞辰在引用段玉裁、戴震、高邮“二王”等乾嘉大学者的学术成果时,能指出他们的谬误,提出不同的见解。马氏引用段玉裁学术成果的222处观点中,有66处属于批评,占总数的30%。马瑞辰对段玉裁这位乾嘉大儒的批评相当不留情面,虽然偶尔使用批评语气稍微缓和的“说亦未确”[3]“非通论也”[4]这样的字眼,但大多数情况下使用“失之”“非也”“误矣”这样比较直接的批评字眼进行评价,有时甚至使用“臆说”[5]“妄”[6]这样语气激烈的批驳性语言。马氏对段玉裁提出批驳的66处观点,实质上反映出二人学术观点的不同。如以下马氏对《诗》文的训解:

“涤涤山川”,《传》:“涤涤,旱气也。山无木,川无水。”瑞辰按:《说文》,“,艹旱尽也。”引《诗》“山川”,盖本三家《诗》。从俶声,俶从叔声,叔与少长之少、多少之少皆双声而义同,故有艹旱尽之象。《说文》:“,无人声。”“,秃。”凡从叔声者,皆有无义,与之训艹旱尽者义正相近。毛《诗》作涤涤者,同部假借字也。段玉裁以《说文》作为误字,其说非也。(《诗经·大雅·云汉》)[7]

段玉裁认为《说文》所引《诗》“山川”中的“”为误字,而马瑞辰则认为“”乃“涤”的同部假借字。马瑞辰对段氏的批驳很大一部分类似于此例,段玉裁常常做误字的判断,马氏则认为是假借字,因而马瑞辰直言不讳地批评道:“段氏辄疑为误矣!”[8]在某些特殊的语言环境中,对字形不同的两个字,段玉裁判断为误字,马瑞辰则断为同部或双声假借字,批评段氏“昧古文假借之恉”[9]。此外,马氏对戴震的批评数占到征引总数的一半;征引惠栋观点的28处中,有16处属于批评,远超赞成数。戴震和惠栋是乾嘉汉学界的两大领军人物,马氏对他们观点进行批评的数量之多令人惊讶。

四、实事求是

《通释》引书具有求实性,反映了马瑞辰治学实事求是的精神。实事求是是清代汉学家一贯追求的治学宗旨,梁启超说:“本朝学者以实事求是为学鹄,颇饶有科学的精神,而更辅以分业的组织,惜乎其用不广,而仅寄诸琐琐之考据。所谓科学的精神何也?善怀疑,善询问,不肯妄徇古人之成说、一己之臆见,而必力求真是真非之所存,一也;既治一科,则原始要终,纵说横说,务尽其条理,而备其佐证,二也;其学之发达,如一有机体,善能增高继长,前人之发明者,启其端绪,虽或有未尽,而能使后人因其所启者尔竞其业,三也;善用比较法,胪举多数之异说,而下正确之折衷,四也。凡此诸端,皆近世各种科学所以成立之由,而本朝之汉学家皆备之,故曰精神近于科学,……夫本朝考据学之支离破碎,汩没性灵,此吾侪十年来所排斥不遗余力者也。虽然,平心而论,其研究之方法,实有不能不指为学界进化之一征兆者。”[10]梁氏论清代考据学尽管还有不够客观之处,但其“本朝学者以实事求是为学鹄,颇饶有科学的精神”“凡此诸端,皆近世各种科学所以成立之由,而本朝之汉学家皆备之,故曰精神近于科学”的论述还是比较公允的。马瑞辰疏解《诗经》,正体现了梁启超所说的“善怀疑,善询问,不肯妄徇古人之成说、一己之臆见”的科学求实之精神。他申明著书以“折衷于至当”为目标,“实事求是,祇期三复乎斯言”[11],也很好地实践了他在《通释》的《自序》和《例言》中一再强调的“实事求是”的治学理想。

五、结 语

综上所述,马瑞辰的《通释》广泛吸收前人尤其是清人的学术成果,引述典籍近四百部。从引书情况可见马瑞辰通达、开阔的学术文化视野,马氏不拘门户的治学追求和带有批判色彩的学术研究都足以使这部著作以鲜明的学术风格名载史册。

(安徽工业大学马克思主义学院)

项目基金:安徽省哲学社会科学规划一般项目“皖籍经学家马瑞辰与胡承珙《诗经》学比较研究”(AHSKY2019D120)。

参考文献

[1] 赵尔巽.清史稿:第43册[M].北京:中华书局,1977:13099.

[2] 马瑞辰.毛诗传笺通释[M].北京:中华书局,1989:474-478.

[3] 同[2]:299.

[4] 同[2]:480.

[5] 同[2]:120.

[6] 同[2]:1184.

[7] 同[2]:982.

[8] 同[2]:481.

[9] 同[2]:647.

[10] 梁启超.饮冰室合集:第一册[M].北京:中华书局,1989:87.

[11] 同[2]:1.