当代陕北剪纸中历史题材的发掘和创作

作者: 李淑琴

摘 要:陕北蕴含着丰富的历史文化资源,为当代陕北剪纸的创作提供了素材宝藏。如何发掘历史文化的精华、用剪纸这种民间艺术表现中华历史和中华民族精神,对创作者来说既是机遇又是挑战。本文结合剪纸实践经验,探讨了如何根据不同的主题和意境,在传统剪纸风格的基础上融入历史上的造型艺术精华,从而创作出更有历史韵味的作品。

关键词:陕北剪纸;剪纸创作;历史题材

陕北的黄土高原是华夏文明的发祥地之一,也是红色革命的圣地。陕北的历史文化是淳朴厚重、丰富多彩的,其中陕北剪纸是陕北地区珍贵的非物质文化遗产,“在全国民间美术中占有很重要的位置……它较完整地传承了中华民族古老的造型纹样”[1]。作为活态的民间艺术,它仍然活跃于当代,并且深受陕北人民的喜爱。

在陕北剪纸的创作中深入发掘正能量的历史题材,对继承和弘扬民族精神,增强文化自信具有积极的意义,同时也可以拓宽剪纸创作思路、丰富创作内容。

一、传说、演义等民间历史题材的发掘和创作

在文字尚未发明、信息沟通不方便的年代,人民用口耳相传的方式来记录和传播历史故事,就形成了历史传说。历史传说的真实性虽不能确定,但反映着当时人们的爱恨情仇和价值观。陕北不仅有很多名胜古迹,还流传着大量神话传说和历史故事,这些都成了陕北剪纸的素材来源。

历史演义,就是基于历史事实或历史人物,用通俗的语言改编成精彩的故事。它往往与史实有着很大出入,有些内容取材于正史并加以虚构,有些内容直接取材于传说和野史,其中倾注了人们朴素的感情。演义通常和说书紧密相连,由说书人传播后,为广大百姓津津乐道。

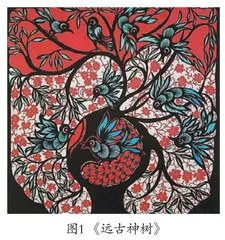

中国传统文化里有着浓重的乡土情结。“美不美,家乡水;亲不亲,故乡人。”笔者参照陕北这类乡土情结的民间历史题材创作出了《远古神树》《神松奇梦》《二郎担山》《蛮人盗宝》《神湖传说》《西津奇柏》等表现陕北神木历史传说的作品。图1是《远古神树》,讲述了神木城的由来。传说黄帝时期要修建一座城池,黄帝看到一棵神树上有神鸟飞舞鸣叫,就围绕这棵神树修建了宫殿和城市,这就是最早的神木城。远古传说往往和现实有着惊人的相似,神木的石峁古城正是黄帝时期到夏代末期东亚最大的城市,其文明程度和统治区域在当时都是独一无二的。

《远古神树》完全采用了民间剪纸的语言和意象,画面中充满了浓浓的中国味道。适度的夸张和变形,又让那个时期的神秘和欣欣向荣跃然纸上。作品选用极具神木特色的彩色套剪风格,抓住“神树”这个主题加以表现,画面简洁、以小见大。画面中间黑色的树干里,孕育着饱满的果实和一粒粒种子,枝条旋转舞动、开枝散叶,寓意华夏文明和血脉代代繁衍、生生不息。枝叶间盛开的花朵,寓意中华文明如花朵般美丽绽放。枝叶间灵动的神鸟,则是中华民族先祖的图腾,是他们的精神信仰。

图2是《杨家将故事人物谱》,取材于中国人耳熟能详的演义小说《杨家将演义》。杨家将的故里是麟州,即陕北神木,杨家将是五代末期到北宋年间的一个家族群体,几代人卫国戍边、奋不顾身,其中尤以号称“杨无敌”的杨业最为出名,他纵横边关十余载,却被奸臣陷害而悲壮殉国。宋朝重文抑武、外事不力,百姓怀念杨业这样的爱国英雄,民间就出现了很多歌颂杨家将的故事和传说,最终形成了《杨家将演义》。

在各级文化部门的推动下,笔者创办了手工艺品合作社,吸收神木农村妇女加入,设计的剪纸作品由合作社成员加工成文旅产品销售,从而获得报酬改善她们的生活状况,《杨家将》就是其中的产品。杨家将的故事有很多发生在神木,在当地可谓家喻户晓。为了文旅产品更好销售,笔者在人物造型上借鉴了一定的戏曲和年画风格,通俗易懂,容易被购买者接受和喜爱。

二、考古成果、正史等严肃历史题材的发掘和创作

严肃历史题材的创作,一是要准确把握相关的历史内容,查阅资料和文献,请教专家和学者,到博物馆和遗址现场学习;二是要用画面和意境来表现中国历史和中华民族精神。纵观陕北的历史,黄土高原就是中国的一个缩影。中华民族始终屹立于世界民族之林,并在新时代又一次走进盛世,贯穿其中的是中华民族“自强不息,厚德载物”的民族精神。要表现这些,在创作风格上就要不拘一格、勇于创新,例如借鉴陕北出土的石雕、玉雕、画像石、金银器、青铜器等艺术精华,把大历史大情怀融入传统剪纸。

图3《石破天惊》是《吾土吾民》系列剪纸中的一幅,表现了石峁时期的陕北。以下为严肃历史题材创作的详细论述。

(一)石峁的考古发现和历史考证

距今4300年到3800年新石器时代晚期到夏代中晚期的时间里,陕北气候温暖湿润,植被茂密,有肥沃的可耕地和草原。

陕北神木的石峁古城是同时代东亚最大的城市,发现了大量华夏文化的遗迹和文物。这里有世界最早的乐器口簧、毛笔遗迹,有中国最早的宫廷壁画、大型石质城墙、瓮城和马面,有同时代唯一大量存在的夏代礼器牙璋,有龙形象的石雕、神面石雕图腾柱(早期华表)、占卜用的牛骨、凤鸟崇拜的大型陶鹰、丝绸和麻布痕迹以及缝衣服的数万枚骨针。更为重要的是,这里还发现了铜制品,如短刀和箭头,还有一些原始的文字刻画符号。这些元素在《石破天惊》中都有体现。

中科院最新的分子人类学研究成果证明,石峁人群在夏代及之前的所有古人群中和现代汉族血缘关系最近。石峁人群源自5500年前从陕西关中等地北上的仰韶文化人群,这时对应的是炎黄二帝时代。

(二)创作思路和创作方法上的取舍

《石破天惊》画面采用正方形构图,将石头城、石城墙、石雕融入其中,更显庄严大气。作品采用了彩色套剪,色彩丰富,目的是将文物和遗迹“复活”成生动的场景,让观者更清晰直观地看到有震撼力的历史画面。

作品每一个场景的构思都力求以现有的科学发现为依据,尽力摒除没有依据的传说和臆想。真实的历史、崭新的发现,往往比那些毫无依据的编造和附会更加震撼、生动和引人入胜,但是艺术作品不能是简单的重现和复刻。在尊重历史事实的基础上,作者大量采用了传统剪纸的表现手法,引入传统剪纸的意象符号,保持传统剪纸的神韵。同时又采用大尺寸幅面,选用作者首创的榆林彩色套剪风格,场景和细节上都做到了生动细致、不雷同、不重复。

图3上方的左右两角是传统剪纸的太阳和月亮形象。太阳的轮廓采用了石峁的玉璇玑的样子,太阳里面的金乌参考了石峁陶鹰,表现了石峁人的凤鸟崇拜。

画面上部的中心位置是石峁城,与远处天空融为一体。四千多年前的石头城墙依山分层而建,最上面是皇城台。城墙结构有中国最早的瓮城和马面,比之前认为最早的汉代城墙结构早了两千年。

石头城的周围有狩猎的场景。当时的气候温暖湿润,石峁政权统治的广大区域里既有可耕种的田地,又有毛乌素草原。出土的大量动物骨骼和石雕证明,除了农耕和畜牧,狩猎也是石峁人的生活方式之一。

天空中飞舞的是伏羲与女娲。传说女娲发明了乐器簧,石峁发现了世界上最早的骨簧,这项改变音乐史的发现证明是中国人发明了簧并传播四海。女娲手中演奏的乐器正是口簧。传说伏羲演奏的乐器是鼍鼓,用扬子鳄的肩胛骨制成,在石峁也有发现。

画面中的石雕,有石峁遗址中发现的神面、人面、人和动物、原始文字刻画符号、神面图腾柱等。其中的神面和人面像,明显受更早的良渚文化的影响,而与后期的兽面纹有传承关系。更有一对石雕的龙,与五百年后的二里头绿松石龙的形象一模一样。

图3的中心位置是王权交接的场景。年老的王将象征至高权力的玉钺交给自己的儿子。旁边跪坐的佩戴面具的人,手里捧的是夏代的礼器牙璋。石峁所在的夏早期,最高权力交接由禅让制变成了世袭制,大禹将权力交给了他的儿子启,开创了王朝世袭制的先河。牙璋是夏代重要的礼器,夏中期之前大量发现牙璋的情况只在石峁一地。父子两代王的脸部造型借鉴了国家一级文物石峁玉人头像,他们穿着比较华丽,因为在石峁遗址中发现了丝绸衣服的痕迹。

围绕着中心场景从左至右依次是缝制衣服、绘制壁画、巫师占卜和制作陶器。缝衣者手里拿的骨针在遗址中有数万枚之多。画工手里拿的是中国最早的毛笔,绘制的是中国发现最早的宫廷壁画。巫师戴着面具,一手拿璇玑,另一手拿卜骨。卜骨用于占卜吉凶,除了没有文字以外和几百年后的殷墟卜骨完全一样。璇玑用于和上天神灵沟通,玉质有齿。石峁的陶器是以三足鬲为代表的龙山文化黑灰陶。其中有十几件大型的陶鹰,用于宗教祭祀或者公共活动,反映了石峁人的凤鸟崇拜。

画面的底部是一条奔流的河,河的上方是农田以及当时的主要农作物黍和粟。黍和粟的造型是典型的传统剪纸风格。河流的下方是治理洪水的场面。

作者追求的是一种将历史画卷还原的效果,让不会说话的文物和遗迹变成任何人都能看懂的剪纸艺术。

三、工业历史题材的发掘和创作

陕北的黄土地下埋藏着丰富的矿产资源,尤以煤炭和石油最为著名。得益于此,能源工业及其附属产业一举改变了陕北贫穷落后的面貌,促成了当代陕北的经济繁荣,提高了人民的生活水平。

陕北的煤炭生成于两亿年前的地质时期,远古的森林被深埋地下,在亿万年里变成了今天的煤海。陕北人使用煤炭可以追溯到秦代,距今已有两千多年历史。“神木市窟野河上游、秦长城敖包梁段城垣的夯土层中夹有煤炭灰和未完全燃烧的煤渣,这是迄今在中国境内发现的最早用煤作为燃料的古代遗址,也是我国已发现的烧煤最早的记录。”宋代陕北开始进行煤炭开采,明代开始形成规模。在延安革命年代,人民和军队在无比艰苦的条件下自力更生、艰苦奋斗,开展了红红火火的大生产运动。陕北的煤这时堪比金子一般珍贵,为革命做出了贡献。新中国成立后,煤炭工业在陕北开始加速发展,改革开放后,在陕北的神木和府谷发现了世界级的优质大煤田。

这是一部恢宏的历史篇章,陕北人民对煤怀有深厚和独特的感情,但这类题材往往是剪纸创作者的陌生领域,他们不熟悉工业历史,也不熟悉工业的运作。大多数剪纸艺人采取回避态度,现有作品在内容的深度和广度上还有待提升。这就需要转变以前熟悉的创作思路和创作习惯,挑战新的题材和内容。

笔者应神东公司之邀,创作了一系列煤炭工业历史题材的作品,内容的时间跨度从煤炭形成的亿万年前,一直到煤炭企业蓬勃发展的当代。创作期间,笔者不仅阅读了神东公司提供的大量资料,还深入企业观摩和座谈,甚至亲自下井参观了采掘设备和工作现场。

这些作品中一类是偏叙事性的,如图4《古代采煤》表现的是古代采煤作业的场景。地面上有人在用辘轳把煤吊出井口,还有人在用竹竿给井下通风。井下有竖井和巷道,都有木头作支撑防止倒塌,有人在挖掘,还有人在运煤。

另一类作品是偏装饰性的,如图5《凤舞煤海》等,为神东集团宣传企业文化之用,制作成册用以馈赠贵宾。笔者将剪纸语言和意象作为主框架,融入现代工业场景,画面更具传统剪纸的装饰性神韵。

四、结 语

剪纸创作中可用的历史题材远不止上述三种,陕北的农业史、民俗史、红色革命史等,每一个都是非常精彩的题材。传统陕北剪纸原本就保留了大量古代造型纹样,在此基础上,大可以“取法乎上”,直接从面世的古代陕北造型艺术精品中吸取营养。风格的选择并不是固定的,而是要根据主题和想表达的思想内容来确定。

创作者要走出工作室,学习历史知识,汲取古代艺术精华,去博物馆和工矿企业观摩学习,请教专家和人民群众,将会发现一片新的创作天地。

(神木剪纸项目传习所)

参考文献

[1] 朱晓红.中国剪纸艺术欣赏与创作[M].郑州:河南大学出版社,2009.