魏晋南北朝时期敦煌书法的隶楷之变

作者: 王安一

关键词:魏晋南北朝;敦煌书法;隶楷之变;《大般涅槃经》

引言

敦煌文献是指自清以来在敦煌及周边地区发现的古敦煌时期的文献资料。在敦煌藏经洞中发现的文献量就高达五万余件,其种类涵盖了政治、经济、文化、哲学、军事等内容。敦煌文献内容跨度上起东汉,下至元代。由于敦煌地处偏远,相较于中原地区少受战乱波折,故各朝文献相对保留完整,敦煌遗迹是研究我国各个朝代历史与文化的珍贵资料。同样,书写于各类文献上的墨迹文字,对研究我国各时期书法艺术具有十分重要的价值。敦煌文献集古之大成,为中国各时期的字体演变、发展提供了重要参考依据,很好地展现了从名家望族到民间小民的各类书法艺术的原生面貌。

中国书法艺术与文字的发展有着密不可分的关系。丰富的敦煌文献,完整地记录了我国文字由隶书转变,向楷书发展、成熟的过程。“这些先民遗留下来的大量的纸文书墨迹,为研究我国书法提供了极为宝贵的史实依据,特别是对汉字隶楷发生变化的研究,具有极为重要的考古价值。”两汉至魏晋时期是书法隶变的萌芽发展时期,然而这一时期中原政治纷争不断,大量民众西迁避乱,因而在中原地区因战乱缺失或受阻发展的书法艺术,在西域敦煌一带得到了相对良好的传承保留,并在其历史的行进中不断演化发展。敦煌遗留的文献中大部分为佛教文献,多是经文的摘录、经文注释的传写等。通过对这些丰富的佛教文献进行对比研究,我们可以有一个很好的视野去分析探索某一类字体的流变传承。南北朝时期,书写工具的发展与先民审美意识的发展也侧面促进了隶楷之变。敦煌文献的丰富性与复杂性在一定程度上弥补了魏晋南北朝时书法艺术发展的空白,而敦煌文献中从汉至魏晋南北朝的书法作品,是我们研究隶楷之变的重要资料。

一、隶楷的特征与区别

隶书与楷书都是方块字,属今文字范畴。其基本笔画以直线或近似直线的撇和捺构成,隶楷的字体结体也基本相同。二者脱离了象形文字的意味,逐渐发展成具有抽象形式的符号。那么在隶楷之变的研究中,首先需要弄清楚隶书与楷书的异同之处。

隶书面貌复杂,很难从某一特定的点进行概括。从篆书向隶体演变之际,隶书就在一个不断变化发展的过程之中。“因为隶书从开始之时,就处于不断的变化之中,从最初带有篆意的隶书,到笔画简率的古隶,到汉代的典型隶书,汉末的八分,此外还有普遍存在于民间的日常应用书体,百状千态,不一而足。”隶变确立了今文字方块字的基本框架、直线运行的笔画特点,但隶书是以直线来表现字体的间架关系,篇章布局都还处于初步的探索阶段,在以直线为主的表现笔画上尚显稚拙,对于汉字主要的线条运用还未发掘。

当下所说的楷书是以“永字八法”书写技法作为依托的一种书法表现样式。楷即楷模、典范。广义上讲,有法度、有法式、可做典型的规矩的字体都可称为“楷书”。且楷书在每一朝代都有不同的称呼,如“唐楷”“今隶”“真书”“真楷”“正书”等。故不能将古人所称的“楷”笼统地归为一类。以“永字八法”为原则书写的楷书,在文字书写的空间结构布局中,以平正均匀整齐为宗旨,行笔间有提按顿挫,注意间架布局,在全篇书写过程中有意识地前后呼应。书面整体和谐生动,端庄工稳,富有一定的审美特质。

总的来说,楷书相较于隶书更加规范,有一定审美化倾向,在笔画、结构、空间布局上都有一定的要求。隶书则具有今文字的基本结构特征,笔画平直简率,部分结构转折处尚显生硬,对于书法美的主体意识还有欠缺。隶书与楷书的主要区别在笔画、间架、空间布局和审美意识安排上,但是在基本的文字结构上已属于今文字的范畴。

二、魏晋南北朝时期的隶楷之变

(一)工具的发展与应用对隶楷之变的促进

中国书法艺术,是以毛笔为依托、墨水为媒介进行书写的表现形式。汉魏两晋之际,绢帛与纸张逐渐代替了竹简木牍成为主要书写材料,随之而来的是一系列关于笔墨和纸张的书写材料变革。敦煌文献的纸张多产于北方,其材料以麻、楮皮、桑皮等为主。不同时期,所使用的原料也有所不同,晋和南北朝时期多用麻纸,此类纸张质地粗糙,多粗纤维,不易吸墨,书写墨迹多苍劲古朴。而在隋唐时期,制作工艺提高,除麻纸一类,还出现一种更高质量的“潢纸”。此类纸表面光亮,书写流畅,易于着墨。

随着造纸工艺的不断提高,毛笔制作也在不停发展,而这对文字的书写表现更为直观。不同锋长、不同毛质的毛笔都会直接影响文字的书写。藤枝晃在《敦煌写本概述》中说:“称为‘楷书’的中国书法,大约在600年已经达到了高度发展的阶段。……因为一些敦煌写本上最古老的书体,酷似于在敦煌和居延地区发现的汉代木牍文书的书法。众所周知,这种书法是用鹿毛和木杆制成的秦笔写成的。退一步说,敦煌写本如果不是用这种笔,也一定是用类似的硬毛制成的同类毛笔写成的。从另一方面看,唐朝通用的毛笔是用兔毛和竹竿制成的,因而这一时代的书法的笔触也远比早期柔和。”其在《中国北朝写本的三个分期》中也说道:“北朝写本的特点,是用北朝时期的笔书写在北朝时期的麻纸上。北朝时期的麻纸是以旧麻布作为原料……北朝时期的笔,是以鹿或狼的硬毛插入木轴做的笔,这也是原来书写汉简使用的笔,其书体是由汉简上的隶体逐渐向楷体演变,但还没有完全成为楷体。”

可见书风的转变与工具的发展有着密不可分的关系。尤其是在魏晋时期,利用质感较硬的硬毛笔和粗糙的麻纸进行书写,也是隶字的书写尚显生硬、笔画直率的原因之一,当时物质材料的发展在一定程度上禁锢了书法线条的书写美感。而在后来毛笔、纸张等材料的逐渐发展中,受材料的制约减少,字体的书写开始变得更加灵活,这在“隶变”的发展中起着一个关键的作用。

(二)隶变之审美意识的变迁

敦煌文献大部分为经书文卷的抄写,这一类墨迹通常被称为“写经体”。“写经体”以实用性为主,其书写过程相对来说更机械、刻板。经卷文献的摘抄,主要用来参与一些严肃的佛教宗教性事务,因此在写本中很难流露出书写者本人的情感,缺乏一定的艺术感染力。“与一般的珍贵文物不同,敦煌写本的大部分内容都是短卷残页,所写内容的大半还都是习见的佛经。因此可以说敦煌文书的大部分与艺术价值无关。”由此观之“写经体”的总体特征是书面整齐规范,工整严谨,追求美观,具有一定的程式化。

但是需要注意的是,“写经体”的表现特征是和每一个时代相结合的,在不同的时代背景下会有不同的面貌呈现。“从早期带有隶书意味和隶书笔法痕迹的样式,到参有北魏书风特色的样式,直至最终形成高度成熟的技法体系,凸显出敦煌书法与整个书法发展史进程相对应的一种演化轨迹。”隶书中一波三折、蚕头燕尾的表现形式正是先民在文字书写时有意识地对文字进行美饰的结果,文字审美意识的发展也促进了“隶变”的发展。“金文美化以装饰为主要手法,体现了整肃端庄的标准美。后来的秦朝小篆刻石、汉朝隶书碑刻、唐朝楷书碑刻,还有那些装饰性的瓦当文、美术化的花样字,都接续了殷商金文的这一传统。但对这种装饰性的线条的延续不是实用所需,故当时也还有着另一种文字的美化手法在手写体中存在。”

隶书的产生是基于应用在日常生活中的快速书写,而在其发展中又添加了许多新的元素。隶书在篆的基础上赋予了线条运动感,特别是线条的波折起伏、提按顿挫。而“隶变”纯化了线条的波动,解放了线条的空间结构,书写者在书写时充分发挥主观能动性,线条的舞动开始变得自由轻松、富有节奏。“隶变”时所产生书写的提按、轻重,中锋与侧锋等的运用,很大程度地发掘了线条的艺术美。魏晋南北朝期间,在隶书演变发展的过程中,我们可以看到基本的楷书笔意开始慢慢产生,隶与楷交糅发展,文字面貌千姿百态,并慢慢走向成熟。而在南北朝时期各名家书法的影响下,文字在日常应用中开始渐趋规范统一,隶楷之变也于南北朝后期基本完成。

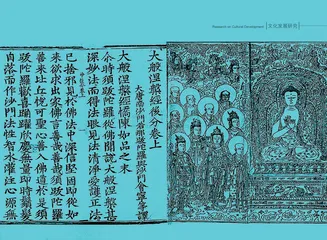

三、以《大般涅槃经疏》为例探敦煌文献隶楷之变

《大般涅槃经疏》(见图1、图2),北魏书写,为佛典注释。墨迹书写于有帘纹的细白麻纸上,行笔间方圆具备,多以方笔为主。整体看来,笔画舒展有度,字与字之间相有连带,给人平和自然之感。尖笔起笔,收笔重按,中间部稍带粗细变化,极富运动感。

整篇观之,书写灵动,矫健刚劲,书面工整而又不刻板。结体间的起承转合简单而文雅,提按圆润,给人轻盈之感。每一笔的捺画舒展放长,使字体赏心悦目。《大般涅槃经疏》对隶书横平竖直的趋势并不强调,可能是为注释之故。字体中横画以方笔取势,顿笔转锋,行笔缓慢,至中部逐渐加重笔力,按转笔锋最后收笔。字体线条匀称而有变化,撇捺之间方中有圆,笔画收敛含蓄。主笔间有篆隶的笔法韵味,多叫人寻味。笔画中的俯仰提按都恰到好处,给人舒缓宁静、温润雅致之感。在整体的布局排面中,行与列规整,书写格式相对来说比较严谨,但并不刻意。

《大般涅槃经疏》,从笔画上来看,已经具备八法,这正是隶书发展到中后期的一种面貌,是在楷书的笔画间架逐渐确立之际的书法作品。

《大般涅槃经卷第六》(见图3、图4),为唐开元年间写本,字体风格受褚遂良影响,挺拔秀美,沉重整齐。整体来看,该经文书写手法成熟,充满楷书意味,具备永字八法,运笔果断,点画间严谨精致,方圆并举,书写流畅。文字间整齐划一,注意写经界格的要求规范。

在唐代,名人大家的书法始终对写经书法有所影响。与《大般涅槃经疏》相比,《大般涅槃经卷第六》更加严正,书写面貌多变,在正与斜、轻与重、粗与细间组合变化,但是又求法度。唐代楷体风格,以欧、颜、褚、柳四种为主,在当时的经书抄写中也会多受影响。“隶变”至隋唐时期,楷书的规范才正式确立,并且成熟。

四、结语

中国的文字与书法艺术紧密相连,两者相互交织、不可分离。敦煌遗书中的经卷抄写虽带有一定的宗教性质,但在历史的演进中,大量敦煌经卷文献记录了不同时期字体的特征与发展变化,尤其是真实记录了不同时期的字体时风,在实践中发展留存了书法艺术的美,为我们展现了极为丰富多彩的书法艺术面貌。

魏晋南北朝时期,政治动乱。而在此时期隶楷之变已经开始,连年的战乱使得这一时期现存的中原文献资料少之又少。河西一带则成为相对比较稳定的地区,中原避难于河西的人群中,不乏学者名人。他们在带来生产技术的同时,也带来了先进的文化。当中原地区与河西地区文化开始交融碰撞发展时,中国文字书法艺术又产生了新的火花。佛教于两汉时期传入我国,而敦煌地区又是佛教东传的必经地区,这就使得佛教文化在敦煌地区一度兴盛。关于佛教的典籍文献也自然多了起来。“制度之遗传必有文化之撑托,敦煌地区的文化是承袭汉、魏、西晋的,然而政治的动荡又使得敦煌地区在十六国时期与南方隔绝,在这一文化背景下,敦煌的文字书写也形成了其独特的与中原以及南方地区相区别的发展轨迹。”

魏晋南北朝时期的书法艺术正是由隶书向楷书的过渡时期,是我国书法艺术发展变化的一个高潮阶段。这一时期的中华文化不断地交融、拓展。隶书在不断的发展探索中逐渐规范,并最终在这个过程中确立了楷书。在隶楷之变的过程中,工具、材料乃至先人的审美意识不断发展进步,各个时期皆有其特色风貌。魏晋时期,孕育于两汉的草、行等字体逐渐走向成熟,南方名家在研习前人书体中也不断加以改革,也由此慢慢形成如“永字八法”的楷书笔法基本法则。隶变从汉魏之际产生萌芽,历经三百余年的发展,于隋代基本完成。

浩瀚的敦煌文献是一座珍贵的艺术宝库,它真实地反映了不同时代的主流审美趣味和思想情感,为我们提供了窥探过去书法脉络的演变道路。对于当代书法艺术的创作来说,敦煌文献的研究为当下提供了多方面的思考与借鉴,给予书法创作更多的可能性。

(西南民族大学)