文化馆行业公共文化产品和服务供给现状调查

作者: 颜芳

关键词:公共文化产品和服务;文化馆行业;供给侧;文采会

为了满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求,促进人民精神生活共同富裕,近年来,文化和旅游部大力推动公共文化供给侧改革和社会化发展,加大公共文化产品和服务供给,搭建供需对接平台。文化馆是公共文化服务体系四大支柱行业之一,承担着全民艺术普及和优秀传统文化的保护与传承的社会职能,提供的公共文化产品和服务极具特色。本文力求通过调查研究和案例分析的方法,揭示文化馆公共文化产品和服务的基本情况,分析面临的问题,并结合“十四五”公共文化高质量发展要求,提出对策建议。

一、现状调查

为全面了解文化馆公共文化产品和服务的基本现状,本文从需求侧、供给侧两个方面入手开展调查研究:一方面是需求侧,面向公共文化服务机构从业人员(重点是文化馆从业人员)开展了专项调查;一方面是供给侧,以全国和区域性公共文化产品和服务采购大会(简称“文采会”)为切入点进行了案例分析。

(一)关于产品和服务种类

1.普适性产品和服务

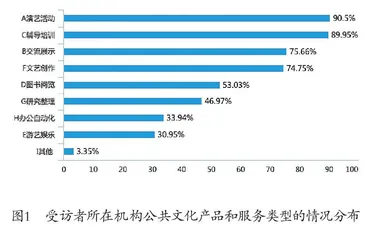

问卷关于“您所在的机构公共文化产品和服务有哪几类?”(多选)问题,结果显示:选择“演艺活动”(90.5%)、“辅导培训”(89.95%)、“交流展示”(75.66%)、“文艺创作”(74.75%)和“图书阅览”(53.03%)的占比均超过半数。(图1)

关于“您所在机构是否有关于公共文化产品和服务的体系、分类和目录?”问题,结果显示:受访者持肯定态度的达到7 2 . 4 9%,持否定态度的有14.03%,不了解的有13.48%。(图2)

关于“您所在的机构投入最高的三类文化产品”(填空)问题,结果显示:“电子产品(包括数字化大屏)”“演出产品(包括灯光音响产品)”和“培训产品”是被提及最多的三类文化产品。

关于“您所在的机构使用率最高的三类文化产品”(填空)问题,结果显示:“演出产品(包括灯光音响产品)”“电子产品(包括数字化大屏)”和“培训产品”依旧是被提及最多的三类文化产品。(图3)

关于“您所在机构的智能文化产品主要包括?”(多选)问题,结果显示:以“电子显示大屏”和“视听鉴赏装备”为主的产品构成,分别占有93 .45%和63.23%。(图4)

关于“您所在的机构是否配备卫生、防灾、防疫等产品?”问题,结果显示:持肯定答案的占比高达93.21%,否定答案占比4.25%,不了解的占比2.53%。(图5)

2.特殊群体产品和服务

问卷关于“您所在的机构是否有服务特殊群体(残障人士、儿童、老人等)的文化产品和服务?”问题,结果显示:肯定答案占比82 .62%,否定答案占比11.76%,不了解则为5.61%。(图6)

关于“您所在机构服务特殊群体的文化产品和服务主要有几类?”(多选)问题,结果显示:“辅导培训”和“演艺活动”占比最多,分别有8 8 . 9 4%和8 7.19%,“交流展示”(71.74%)、“文艺创作”(62 .65%)和“图书阅览”(50.82%)也都超过了半数。(图7)

(二)关于产品和服务供给侧类型

问卷关于“您所在的机构采购文化产品和服务的国产化情况”问题,结果显示:71.04%的受访者表示“主要采购国产”;有27.87%的受访者表示不了解;仅有1.09%的受访者表示“主要采购进口”。(图8)

可见,国内公共文化机构采购产品和服务的对象主要以国产为主。

结合上海(浦东)的长三角文采会参展企业数据,可以窥见参与公共文化产品和服务供给的机构类型,主要包括艺术院团、文化企业、科技企业、文化事业单位和社会组织5类(见表1)。

从供给方提供的服务性产品类型看,主要集中在艺术导赏、活动策划、特色活动、展览展示、文化讲座等5个方面(见表2)。

除上述产品类型外,随着公共文化服务体系社会化发展的不断深入,研究、策划、咨询、新媒体服务等新型产品和服务供给发展迅速,包括文旅文创产品设计、文旅服务项目策划、文旅讲座培训、文艺展演创作、数字文旅公共服务、文化旅游景区管理、文旅策展布展、文艺展演创作、民间工艺项目运营等在内的各类供给主体成为新的增长点。

(三)关于政府购买与政策保障

1.政府购买投入

问卷关于“您所在的机构每年文化产品和服务投入资金情况”问题,结果显示:选择“不了解”的受访者最多,占44.07%,选择“50万以下”的有41.72%,投入资金超过50万的仅有14.21%。(图9)

关于“您所在的机构每年文化产品和服务投入占机构总投入百分比”问题,结果显示:半数以上受访者表示不了解,占50.32%,有32.58%的受访者选择“30%以下”,13.03%的受访者选择“30%~60%”,选择“60%”以上的受访者仅有4.07%。(图10)

2.政策保障

问卷关于“您所在的机构是否有相关公共文化产品和服务采购、使用的地方政策文件?”问题,结果显示:持肯定态度的高达79.37%,持否定态度和不了解的分别占7.96%和12.67%。(图11)

上海(浦东)文采会的实际情况显示:目前,关于公共文化产品和服务采购、使用的地方政策条款,一般涵盖在相关地方政策文件中,尚未出台专门的公共文化产品和服务采购、使用政策文件。例如《上海市公共文化服务保障与促进条例》于2020年10月27日由上海市第十五届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过,2021年1月1日起施行,其中涉及一些公共文化产品和服务采购、使用的条款,但是目前各地区无专门文件,文化产品和服务类采购目前均按照国家和上海市相关要求执行。

二、问题分析

综合上述调查分析和部分实地走访考察情况,我们看出:当前,文化馆公共文化产品和服务供给正处于高速发展阶段,供给主体从单一的政府主体,向社会多元化发展,供给产品类型不断丰富,政府购买投入不断增加,但发展过程中,遇到的瓶颈和面临的问题也不容忽视。

问卷关于“您所在的机构采购公共文化产品和服务面临的主要问题?”一题收到有效答案723条,其中表示“资金不足或经费短缺”的有471条,成为较为突出的问题;表示“设备老旧,智能化不足”的有103条;反映“专业人员不足”的有63条,“种类不够丰富”的有47条。(图12)

关于“您所在的机构公共文化产品和服务在哪些方面需要补足?”问题,结果显示:“智能性”和“丰富性”是多数受访者认为需要补足的方面,分别占比76.74%和68.05%。(图13)

分析主要问题,还反映在以下几个方面:

(一)丰富性不足,市场化程度不高

产品和服务类型比较传统和单一,存在着创新能力不足、内容品类不丰富、明星产品不多、供需脱节等问题。供给侧在演艺活动、辅导培训、交流展示、文艺创作和图书阅览等基本保障型产品和服务中的投放占较大比重,一些市场相对成熟、需求量较大的消费类产品,如益智类电子游戏产品,在公共文化产品和服务门类中鲜有出现。这从一个侧面反映出公共文化领域产品和服务的公益属性显著,社会力量参与的市场化程度还不够高。

(二)适用性和契合度需要进一步提升

随着经济社会的快速发展,基层群众的精神文化生活需求呈现多层次、多元化变化趋势。特别是随着信息技术的快速发展,文化馆公共文化产品和服务需要融合AI、大数据、云计算、数字感知交互、VR等前沿技术应用,但从现状看来还处于起步阶段,距离先进水平、现实需求有较大差距。一些产品和服务既缺乏适合老年人操作的便捷性,又缺乏对青年人的吸引力;一些产品如舞蹈机、书法机等存在使用困难、操作不方便、升级滞后、售后服务不及时等问题。

(三)缺乏统一的国家或地方标准

目前,公共文化产品和服务没有统一的国家或地方标准,这给规模化生产、采购、使用、维护等一系列问题带来困扰。此外,产品和服务的性能及服务质量也因为标准的缺位无法得到权威的评价,这给产品和服务的质量提升、技术革新和可持续发展造成阻碍。

(四)产品和服务采购政策与实际工作需求不相适应

近年来,无论是国家颁布的法律还是部门政策文件,如2017年施行的《中华人民共和国公共文化服务保障法》、2021年印发的《关于公共文化服务高质量发展的意见》等,都明确了加大政府购买力度和深化公共文化服务社会化的要求,但配套政策和制度设计跟进缓慢。比如,一些文化馆在产品和服务采购数量上须按照单位编制数量配比,但根据实际工作开展需求,现有的如摄像机、笔记本电脑等数字化产品和服务数量严重不足、配置落后。一些产品和服务因为性能指标和规模指标等问题,不能纳入政府采购目录,被限制在了政府购买范围之外。

三、对策建议

“十四五”时期公共文化服务高质量发展面临着新环境、新挑战,公共文化服务体系的存在感、显现度、美誉度需要进一步凸显,均衡性、统筹性、专业性需要进一步增强,社会化、参与度、多元化需要进一步深化。从供给侧角度看,文化馆面对公共文化新发展、新需求,也要坚持改革创新,满足人民群众不断增长的文化需求。

(一)推动标准化体系建设

从设计研发、产品生产、知识产权、管理体系等多个角度,建立完善的公共文化产品和服务标准体系,推动相关标准规范出台。推动企业与公共文化机构、智库机构等深度合作,以产学研一体化缩短文化产品和服务生产技术成果的转化周期。鼓励研发具有自主知识产权、引领新型公共文化的文化产品和服务,积极推进智能制造、智能产品等技术和产品的成果转化和市场推广。加强公共文化产品和服务的标准化要求,进一步严格采购产品的验收检测程序,提升公共文化产品和服务供货商的产品质量。建立公共文化服务产品和服务目录标准体系,规范引导供需双方对接,实现公平交易。

(二)建立多方联络和供需对接机制

公共文化领域的供给侧与需求侧是密切相关的,一方面要解决好基础研究和应用开发的关系,以科技型、多样化、时尚型的文化产品和服务推动文化消费市场的发展,一方面要围绕我国公共文化消费的新需求,不断进行创新、研发、投资和经营,才能提高公共文化生产的效率,满足人民群众不断增长的公共文化消费需求。要由政府积极探索全国和区域性文采会模式,搭建线上线下、B2B和B2C供需对接平台,出台相关扶植政策;尝试成立行业协会和民非组织,作为政府、社会力量供给和人民群众需求的桥梁纽带,通过定期召开供需沟通会、文化集市、研讨活动等形式深化供需多方直接对接。

(三)推动产品和服务数字化

加快公共文化服务的数字化步伐,助力数字技术在演艺、出版、传媒、影视、非遗等文化内容产品领域得到全面应用,丰富优质数字资源供给。通过人工智能、大数据、物联网、5G等新技术改造传统文化产品和服务,提升创新力和竞争力。鼓励社会力量参与公共数字文化服务,提高中高端文化产品和服务生产的市场占比,满足多元化需求。推动传统文化产业的数字化转型升级,将更具活力的文化产品渗透到人们生活的每一个环节,更好地满足现代生活方式需求。

(四)培育领军企业

从文化事业和文化产业融合发展的角度,落地培育一批具有较强创新能力与核心竞争力的公共文化产品和服务领军企业,给数字技术与文化融合的社会效益和经济效益注入中坚力量。提升公共文化产品和服务生产的创新力和国际竞争力,缩小与国外的技术的差距,培育、打造可以打入国际市场的拥有自主知识产权的知名文化产品和服务品牌。打通毗邻产业低效率关联领域,优化产业分工协作体系,推动区域大文化资源的优化配置及高质量发展。

(五)加强复合型人才培养

优化公共文化从业人才队伍结构,着力构建面向公共文化产品和服务内容和数字技术产品和服务的创新复合型人才培养,注重艺术、文化、科技、商业等综合能力锻炼,提高供给侧的生产能力、管理效益和服务效能。出台相关扶持政策,推行文化创意人才培育机制,完善知识产权保护和激励机制,以市场化方式给予文化内容产品和服务以一定的鼓励,加强知识产权保护以提高作品创造的积极性,为文化产品和服务研发提供更多更好的产品内容和创意设计。

(文化和旅游部全国公共文化发展中心)

作者简介:颜芳,文化和旅游部全国公共文化发展中心副主任,中国文化馆协会副理事长。