凝望与劳作

作者: 明前茶

一双骨节粗大的手,从大澡盆里捞出一只大河蚌,接着,麻利地把竹刀插进蚌壳,男人腮帮子上的肌肉因用力而鼓起来的瞬间,蚌肉被小心起出,丢进搪瓷脸盆里。与此同时,哗啦一声响,水花飞溅,蚌壳已沿着一条抛物线,落进门口的小溪中。

正在撬河蚌的男人显然是个浪漫的人,他亲手搭建了引水下山的长长竹管,将毛竹劈开,一段段依着山势衔接起来。只要山中有夜雨,就有晶莹透亮的山泉水通过那些竹子流淌下来,发出潺潺的喧哗声。山泉水路过的地方,杂花生树,群莺乱飞,歪脖子的杏树、李树、垂丝海棠的花都开得很旺。

在那一瞬间,老魏庆幸自己的选择:自从上了老年大学的水彩班,买了画笔、调色盘、颜料,还有可以随手插放在田埂上的木头画架,她的眼睛变灵了,既看得见景,又看得见人,她对这个世界的感知变得丰富又细腻。

在学画之前,老魏已有20多年没认真打量过丈夫老全。他们在城里,在生活的战壕里,早活成了配合默契的“战友”:对方刚抬手,自己就知道应该递上什么样的家什;对方刚叹气,自己就会捶打他的肩膀,提醒对方要坚强、有耐性。他们是夫妻,也是衔接紧密的齿轮。在连续不断的磨合与联动中,他们养大了孩子,评上了职称,送走了老人,却也丢失了对彼此的新鲜感。

变化是在什么时候发生的?一定是在水彩课上,老师讲授了画背影、五官与双手的基本技法,要求学生们“回家找个人来当模特”之时。

老魏是个羞怯安静的人,退休前,她在一家国企当了33年会计,在电脑、报表前坐了一辈子,真不是那种随意搭讪就能找到模特的人。她想来想去,独生女在千里之外工作,眼前只有一个非要三天两头开车回故乡种菜的老全,只有让他来入画了。

由此,老魏第一次注意到老全有点佝偻的背影;注意到他常穿着街舞少年才穿的宽裆长裤,方便他在田埂与溪流边随时蹲下;注意到他原本松垮的胳膊因持续劳作而长出了肌肉;注意到他经常一把薅下遮阳草帽来扇风,就像一个天生的老农。

老魏走到丈夫身后,架起画板就画:一棵歪脖子桃树,数点流水桃花,一个卷高了裤腿下河摸螺蛳的男人;一个挑着蔬菜担子的人快走到画面中央,两筐圆溜溜的包菜压弯了他的脊梁。他一边走一边唱着山歌,歌词是现编的,大意是要把这些包菜送给城里的二姐、四弟,送给一起打窝钓鱼的邻居。她被他逗乐了。过了两分钟,她留意到挑担而去的他,还折了几枝盛开的撒金碧桃,他把那红白错杂的花枝搁在蔬菜担子上,说要回家插在瓶里。

劳作的艰辛、深重的责任,与一种自由而轻灵的诗情画意,在同一个背影上重叠,令细细端详的老魏感慨万千。蘸取颜料落笔的那一刻,她的心弦微微震颤,她隐约意识到,这奔忙不休的二三十年,她错过了理解眼前这个男人的诸多瞬间,令他陷入了无限的孤独。画画,就是让人有机会用眼睛去对焦。生活中那些司空见惯的人和事,在这种专心一志的对焦中,如银瓶乍破,色彩与光影倾泻出来,意蕴绵长的景深,从眼前一直铺排到地平线那头。

老全显然没有妻子那么多感慨,劳作让他达观。种菜的间隙,他整修了老屋,重新铺排了被野猫踩破的屋瓦,搭起了蔷薇花篱笆,还不时走到老魏的画板前,对她的画加以点评:“你忘了画背筋了,芹菜有筋,炒芹菜前要撕去它;河虾靠一根活泼伶俐的背筋来弹跳,螳螂也是靠它的背筋来完成最后一击……”说到这里,他很自然地轻轻敲了敲纸面上的自己:“这个男人的筋骨你也没画出来,你把他画得软塌塌的,一副被太阳晒晕了的样子……”

老魏不得不承认,老全说得对,她光顾着同情这个比她大6岁的男人,光顾着同情他种地、修缮老宅、引流山泉、劈砍柴火的辛苦,竟没画出他回到乡间,回到故土,凭借劳作与阅读,逐渐长出的筋骨。这些筋骨长在他百折不挠的脊背上,长在他黝黑强健的小腿上,令他自信又喜悦。当他兴致勃勃地削一根竹子,准备替邻家小孩做一只风筝的骨架时,老魏看到,他身上的筋骨开始积聚力量,准备有节奏地弹跳。

她意识到,自己应该感谢56岁才开始学的水彩课,透过那些依旧稚嫩的构图与技法,那些笨拙的色彩晕染与叠加,她看到了他绵绵不绝的孤独,看到了他与土地亲近的热望,看到了他独步城市40年后,归来依旧是一个背筋有力的少年。

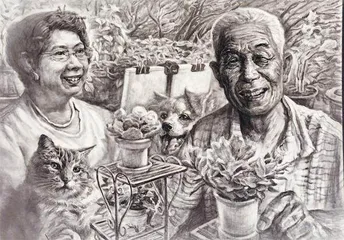

(恬淡人生摘自《解放日报》2025年1月2日,刘德山图)