寻路中国:流动的生活图鉴

作者: 谢奕秋

4月4日清明节祭扫将至,默元想起他已故的爷爷,一个持牌照的脚踏车师傅。上世纪80年代,在连接湖北和江苏的328国道边上,爷爷日常蹲守在公交车上落亭外,就像今天的出租车司机,只不过当年主要是用二轮自行车载客到附近目的地,偶尔还会用人力三轮车驮两个氧气钢瓶或其他货品,从苏中“里下河”低洼区南沿的老家,送到省城南京或“小上海”无锡。往返约400公里的路,紧赶慢赶要花两三天。

一晃三四十年过去,江苏境内公路四通八达(过长江通道就有近20条),从默元老家开车去无锡只要2小时,去大上海也只要3小时。“在路上”的中国人,不难从路桥网络、交通工具的现代化中,察觉“时空在压缩”,“车轮驶过的世界”在变大;满溢的幸福之上,如今还流淌着一些关于节假日出行的“甜蜜的烦恼”。

从“通上路”到“全国一盘棋”

公路作为“中国社会的毛细血管”,历史可追溯到清末和北洋政府时期,当时公路建设处于萌芽状态,多为军用或地方集资修建。直到上世纪80年代,中国的公路基建仍不发达,公路标准低,高等级路和大江大河上的桥梁数量稀少,平均行车时速仅约30公里。

默元后来听长辈说,八九十年代,家乡不少人天蒙蒙亮出发,坐长途汽车去无锡、苏州、上海等地打工。那时候,老家没有机场、铁路,公路几乎是唯一的出行选择,但也是一段走走停停的艰难旅程。当时苏南纺织业发达,有人带话让默元的母亲也出去打工,但她怕路途波折,加上不愿放弃社办厂(后来叫乡镇企业)的工作,没去。

1988年,在“要想富,先修路”的舆论氛围中,中国第一条高速公路—沪嘉高速公路(连接上海市区与其卫星城嘉定)建成通车,时任上海市委书记前来剪彩。此后,全国掀起公路建设热潮,且目标从“通上路”转向“建好路”。沈大高速、京津塘高速、京港澳高速随后几年陆续建成。至2001年底,中国高速通车里程达到1.9万公里,跃居世界第二。

不过,这一阶段农村公路仍较落后,多为石子路、水泥路,少见沥青路;河运在水乡地区仍扮演重要角色。默元老家的院前自留地,紧挨着一条有2000多年历史的老通扬运河。默元依稀记得,80年代末镇上建自来水厂时,一船船物资从这条河运过来,打井工人们就在默元家“付费吃大锅饭”,由默元奶奶做饭。村里本家邻居的长辈中,还有半辈子做船夫的老人,显示上世纪河运在“里下河”一带仍有不小市场。

2003年起,农村公路进入为期10年的全国重点建设期,促进了农产品进城和城市商品下乡。光是第一年,全国就建成农村硬化路19.2万公里,一年的建设量超过此前50多年的总和。默元大学毕业后与高中同学聚会,就听说县里开通了不少新的农村公路和公交线路。

随着中国加入WTO后外贸大爆发和集装箱运输的普及,公路网的规划从局部走向全国一盘棋。尤其是2013年更新的“国家公路网规划”,提出国家高速公路网由“7射、11纵、18横”等路线组成。其中“7射”指7条首都放射线。经过顶层设计的公路网,打通了物流的堵点,且愈加重视客流的走向。

新时期公路网的布局更加科学,从放射形、三角形到并列形和树杈形不一而足。截至2023年底,中国高速公路通车里程占公路总里程的3.4%。预计在未来10年,国家高速公路会将地级行政中心、城区人口10万以上的市县,以及重要的陆路边境口岸,全面连接起来。

默元老家所在的县2018年改设市,如今借助“一纵一横”的G15沈海高速和S28启扬高速,实现2小时车程内通达8个机场,加上盐通高铁过境,巩固了该市“长三角北翼重要的交通枢纽”地位—正所谓区位优势不变,变的只是交通的形式和速度。

在广袤的中国大地,公路的变迁是一部流动的史诗,记录着时代脉动和无数个体的命运。从“乡土中国”迈向“流动中国”,方向盘的每一次转动,都成为个体与时代双向奔赴的象征。而在新能源车发力前,中国“铁公基”就已经驰名天下了。

速度的狂欢

早在2012年,中国高速公路总里程就已达9.6万公里,超过美国成为世界第一。美国高速公路建设高潮始于1956年《联邦援助高速公路法》,艾森豪威尔受德国高速公路启发,推动建设覆盖全美的州际公路网;至1970年代其基本成型,绝大部分路段免费,由联邦燃油税和州财政支撑。

如今,中国公路总里程已超540万公里,其中高速公路超过18万公里。这背后是一场持续数十年的速度狂欢。典型如京新高速,似一条巨龙横贯戈壁,将北京与乌鲁木齐的距离压缩至12小时车程;港珠澳跨海大桥则以55公里的跨度,将珠江口两岸的时空重新定义。

盈盈是湖北恩施州巴东县人,她向外省人介绍家乡时,会说“就在宜昌边上”。宜昌作为三峡大坝所在地,知名度显然高过恩施土家族苗族自治州,提“宜昌”有方便对方理解的一层用意。从地理上看,位于重庆湖北交界处的巴东县,尤其江北部分,距离宜昌城区也比到恩施州府近,说“在宜昌边上”也合乎情理。

尴尬的是,在宜巴高速2014年开通前,盈盈每次从宜昌回巴东,要坐车四五个小时(若坐长江快艇,因水陆衔接会耗时更久),即便能近览江北的峡谷溪流美景,人也往往困乏不堪。但宜巴高速开通后,两地车程一下子拉近到2小时左右,且该路段桥隧比高达74.5%(兴山至巴东段更超过90%)—整段高速路就像架在一个个长短不一的“筷子”上,高度差让人震撼,驰骋感让人愉悦。

宜巴高速是我国“东西大通道”沪蓉高速最后一段开工的项目,其通车不仅方便了湖北省内交通,串联起一条生态旅游“黄金通道”(涵盖长江三峡、神农架、武当山等),也极大便利了成都、重庆等地经宜昌、武汉通往上海的陆路。

对于跨省游客来说,预计2025年底建成通车的宜兴高铁意义更大,能将重庆至宜昌的车程缩短至3小时以内。但就省内中短途而言,高铁站站点少(不像高速路出入口多),对于自驾一族的意义不是那么明显,高速路更能带给他们“速度的狂欢”。

相比在三峡北岸的崇山峻岭间架起高速路,“洞穿天山山脉”的高速路,更像是一种基建奇迹。2024年12月,世界最长的高速公路隧道—全长22.13公里的乌尉高速的天山胜利隧道贯通,穿越天山从3个小时缩短至20分钟,将乌鲁木齐至“州府”库尔勒市(南邻尉犁县)的车程从7小时压缩至3小时。

一旦乌鲁木齐至尉犁县的高速路全线通车,将作为自治区首府去往南疆最便捷的通道,串联起“北疆城市带”和“南疆城市群”;往东,可由“京新高速”衔接京津冀,通过“连云港—霍尔果斯高速”衔接长三角;往南,则可由“西安—和田高速”衔接“西部陆海新通道”,通达成渝地区双城经济圈和粤港澳大湾区—可谓虽处边陲之地,亦心系全国。

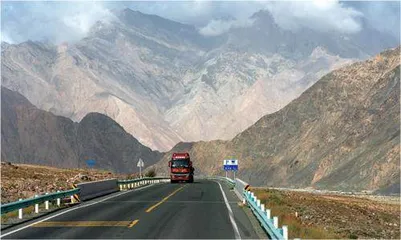

当然,在地形险峻、气候恶劣的地区修建公路,会面临巨大的技术挑战。喀喇昆仑公路上世纪六七十年代修建时,共牺牲了中国和巴基斯坦约700名建设者,“天路”因而被称为“死亡之路”。时至今日,这条“世界上最高最美的公路”,仅部分路段做了高速化升级,大部分路段限速在时速80公里以下,好在沿途可饱览帕米尔高原、喀喇昆仑山脉等壮丽景观。

遇见最美中国

公路不仅承载着经济的脉动,也承载着人们对于“一路风景一路歌”的向往。

1954年建成通车的川藏公路(318国道),从成都平原一路向西,穿越横断山脉、青藏高原,最终抵达拉萨,因为“一天有四季,十里不同天”的神奇变化,成为了时下自驾游的热门路线,被誉为“中国最美景观大道”。

1983年建成的新疆独库公路(连接克拉玛依市和南疆的库车市),纵贯天山脊梁,沿途可至“亿年奇观”独山子大峡谷、“世界四大草原之一”的那拉提草原、大龙池景区、红山石林。由于冬季大雪封路及需要养护,独库公路每年只通车5个月。

2023年全线建成的海南环岛旅游公路,串联起了椰林、沙滩、海浪、热带雨林等景观,服务区也变成了一个个小型的旅游景点,让高速公路旅行变得更为松弛、有趣。

广州人宛清经常跑深圳,对广深沿江高速印象深刻。在他看来,快接近南山区收费站的那一段路最美:左侧是深圳前海鳞次栉比的玻璃幕墙,右侧是伶仃洋上白鹭掠过红树林;疾驰时海风灌窗,咸湿气息裹着自由感扑面而来;夜幕降临时,车灯与远处南沙港的集装箱灯火交叠,仿佛驶入流动的星河。

去年6月开通的深中通道,则宛如一条巨蟒横卧珠江口,桥墩高耸入云,仿佛是守护这片海域的巨人。从深圳的高楼大厦到中山的古巷深宅、田园时光,半小时车程就可以自由切换。当然,较高的过桥费用也意味着你不会过于任性地使用它。

作为独生子,宛清常在假期带着全家自驾游。过去一年,他把能蹭的节假日高速免费都蹭了,而且去的大部分都是免费的景区,以此降低整体消费成本。为了减少回程堵车,他控制自驾半径、精选景点,往往上午就开始返程,以避开返穗车流高峰。他热爱这种在路上的感觉,因为这个时候一家人能够团聚在一起,抛开日常生活中的鸡零狗碎,塑造共同的美好回忆。

节假日“高速福利”之外,2023年全线通车的番禺南大干线,因其免费、快速和全程不设红绿灯,也是宛清周边游的首选路径。这条路是广州未来1号公路的重要组成部分,左手连着佛山禅城的烟火城廓,右手握向南沙的碧野长天;暮色中路灯次第亮起,车流化作光斑流淌的河,像是大地写给未来的草书,每一道弯折都藏着新生的刻度。

“路,就是书。”余秋雨用《文化苦旅》串联起不同的文化与历史,而美国歌手鲍勃·迪伦在歌曲《答案在风中飘》中唱道:“一个男人要走过多少路,才能被称为真正的男人?”人类在旅途中的感悟与追求,最能生发出对于生命意义的追寻。公路在这里,成为了一种精神的寄托,代表着自由、探索与成长。

全球视域中的公路图鉴

德国是高速公路的鼻祖,其高速路以不限速闻名(少部分路段限速在120~130公里/小时),也因此对车辆性能和驾驶技术提出了更高要求。

当你驾车以180公里的时速飞驰在黑森林边缘,两侧的冷杉如绿色幕墙掠过,发动机的轰鸣与风声交织成一首工业时代的狂想曲。但“浪漫”背后暗藏危险:每年因超速引发的死亡事故占德国交通总事故的12%。一位德国工程师自嘲:“我们发明了汽车,却治不好人类对速度的瘾。”

反观日本,高速公路限速严格,一般最高时速不超过100公里。东名高速公路上,丰田和日产组成的车流匀速前行,如同被精密校准的传送带。服务区内,自动贩售机提供热汤和饭团,洗手间配有加热马桶圈,连路肩的积雪都被激光传感器实时监测。这种极致的秩序感,让公路成为社会文明的缩影。

相比德日的高速公路,美国的高速路更有文化一些。其66号公路(芝加哥—洛杉矶)曾见证一个时代的辉煌—汽车旅馆、霓虹加油站、牛仔酒吧,构成公路文化的图腾。但1985年八车道州际高速的兴起,让它沦为“被遗忘的母亲之路”。再后来,当怀旧潮席卷全球,66号公路的废墟重生为文化地标,人们驾驶复古房车,在破败的汽车旅馆前拍照,仿佛在用消费主义疗愈失落。

对比美国发达的私人飞机出行,公路的意义愈发暧昧。在得克萨斯州,富豪们驾驶塞斯纳飞机掠过州际公路,地面上堵成红线的车流如同蚂蚁军团。当公路无法承载人们对效率的极致追求,天空成为新的疆域。但这种“分层交通”是否在加剧社会割裂?或许正如瑞士的盘山公路所启示的:在阿尔卑斯山区,工程师用33个发卡弯和12条隧道征服险峰,但限速30公里的规定迫使人们抬头—冰川、松林与鹰隼的身影,才是旅途的本真。