冷链狂奔,为了自由

作者: 朱秋雨

全国没有多少人比他们更懂四季之间瓜果的变化了。

山东聊城人侯宇被卡友们称为“百事通”。作为“80后”,他四肢纤细但肚子凸起,脸上也长了几颗老人斑。“这个季节到湛江有菠萝、辣椒。三亚现在是长豆角、小番茄,运价还高。”侯宇操着山东口音说道。

2月,侯宇在全国果菜交易量最大的市场之一广州江南果菜批发市场(下称“江南市场”)停歇。过往十多年,他独自开着一辆9.6米长的冷藏车,从山东来,去广东、海南之间,靠赶路支撑一家四口的开销。

同一时间,河南郑州人小莲正在四川大凉山拉葡萄。她把高高的车头刷成了粉红色,车厢也全由粉色帘子、坐垫装饰,在路上格外吸睛。此外,她还给7.8米长的白色车厢印上了蓝色大字—“做不了大哥的女人,就做让大哥羡慕的女人”。

车如其人,她看上去很酷,也爱美,喜欢贴有很多钻石的美甲。但一到开车拉货的时候,她就变得格外紧张。需要担心的事太多了:害怕在视线盲区撞人,害怕两车交汇,害怕倒车无法入库。

更让人紧张的是时效。冷藏车拉着全中国最新鲜的蔬果、冻品。2005年,我国正式实行绿通政策,意思是,为保障“菜篮子工程”,载有符合鲜活农产品目录货品的车可免高速费。因此,冷藏车也常被称为“绿通车”—但这也意味着,他们要赶在规定时间内(通常不超过48小时),把货物送到目的地,确保城中消费者的四季三餐。

人们习以为常的,如庞然大物在公路上蠕动的冷藏车,背后是一位位搏命的、无法安睡的司机。它们体积庞大,底座又高,总发出柴油制冷的巨大声响,让其他同路车敬而远之。但驾驶它们的人,心里往往只想着几个最简单的问题:这一趟会不会超时?下一趟要去哪里?运费什么时候能高?还有几天回家呢?

熬夜的人

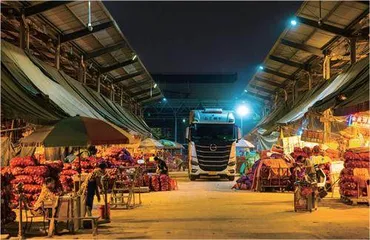

“冷藏车司机没有白天和黑夜。”侯宇如此介绍自己过往的12年。身处这个纵横交错的华南最大蔬果批发市场,电动车、三蹦子、牵引车以及大量冷藏车,从8个出入口往返不停,就像走进一个巨大的迷宫。即使到了深夜,汽笛、卸货声,以及泡沫箱子、封口胶布发出的撕拉声,都在提醒着外人:今日应无眠。

侯宇早已经习惯了被打乱的作息。在广州江南市场,他一般白天睡几个小时;等到凌晨,他再给车子开冷机,设置温度,每4小时观察一次,以维持车厢里货物的温度和质量。业内人士管这叫“打冷”—不同水果、蔬菜有各自适宜的冷藏温度和保存手段,极其考验冷藏车司机的经验和技术。

不过,相比于在路上,市场里的侯宇处于难得的放松状态。2月20日下午,在他与山东老乡唠嗑的间隙,我爬上他车上高高的副驾驶位,有点费劲,像爬宿舍上铺一样。他的车头里放着陶瓷茶具、电煮锅、红色水桶,桶内装洗漱用品,头顶挂着保平安的红色绸带和夏天用的小风扇。背后还有两张90厘米宽的上下铺床。于他而言,6平米的车厢不仅是一个谋生工具,也是像家一样的堡垒。

虽然货车司机都习惯把车当家,但运普通货物的司机,一般会在卸货后即刻离开,冷藏车司机却不同。将蔬果送进当地批发市场后,他们要在原地等待商家将冷藏的蔬菜瓜果全都卖光。有时候是半天,有时是3天、7天……直到长长的车厢都清空后,他们才能从货主处拿到运费。

郑州人小莲就是因为这样,在2024年5月订下了一辆总价40万的冷藏车,于两个月后正式成为大车司机。

“想着货车空间大嘛。”她解释道。而且,“拉货到指定市场后,(别人)还要卖货,我也能有休息一两天的时间,不至于天天在路上跑”。对比不同货车司机的生活后,她最终选择成为“有休息时间”的冷藏车司机。

但小莲没想到的是,看上去充裕的休息时间,却是冷藏车司机拼命熬夜换来的。每一个开冷藏车的人都离不开拉“绿通”—那些免高速费却对时效性要求很高的食物,要求司机们提心吊胆,时刻与送抵时间赛跑。

于是,所有的冷藏车司机都告诉了我一个应对办法:熬,“硬着头皮熬”。

为了熬过漫长的夜晚,小莲首先是听小说,比如讲女性与豪门的爱情,讲穿越古今的故事。小说听着听着,她也犯困,这时她开始放那种很吵的、嘈杂的音乐刺激神经,配合嚼槟榔或者棒棒糖。

很多人无法抵挡这样的困意。开了16年普通货车的“80后”吕哥已经两鬓花白。因为冷藏车行业的较高运价,他在2024年夏天成为了冷藏车司机。不同于侯宇和小莲,吕哥选择了租车,在他那个半挂式货车车头背后,使用牵引绳接上了租来的15米的冷藏车厢,用来“试试水”。

当真正成为冷藏车司机以后,他才发现,自己无法适应熬夜。以前拉普货时,他每天也要赶路,但至少能早晨睡到自然醒,晚上10点准时睡觉。“突然换到冷藏,至少要开到凌晨2点”,吕哥说,“这还是时间不算赶的。如果时间赶,一个夜晚基本上是不睡觉的。”

虽说可以抽烟、喝茶、喝功能饮料来缓解疲乏,但每次熬夜开完车,44岁的他就容易头晕眼花,心也突突快,“一下车两腿就发飘”。为了熬过黑夜,他只能请一位司机换着开。一个月付人家工资,加上饭钱、烟钱,合计1.3万元。

“我不能熬夜了。”一位哈尔滨司机在东北菜馆里,对同乡讲。在广州北边由高架桥、城中村、批发市场组成的城郊,五颜六色的货车常在这里停留。在湘、鲁、辽、豫等各色菜馆里,几天只吃一顿好饭的货车司机们互诉衷肠。那位哈尔滨司机像武林高手丧失了一个重要武功般遗憾,“没法熬夜,(我)挣不了钱”。

持续低迷

如果只需顾着赶时间,愁眉苦脸的人也许会少一些。

2008年,吕哥还是26岁的小伙子,那时货运司机少,有钱买车拉货的人也少。他体力充沛,精神奕奕,腰椎间盘还没突出,饮食不规律导致的胃病也未发作。直到30岁的那年春节,他接到了一车从云南拉蒜薹的急单,要求55小时内把货送抵湖北。

那年冰雪天气,路上不时堵车,每4小时强制休息20分钟的规定还没出台。“当时运价是真高,一趟我都能赚个将近小2万块。”

为了那2万块,吕哥两天没合眼,基本没睡过觉。一路上堵堵停停,终于在第53小时把货物运至目的地,“也不觉得多累”。

“粗鲁地说,以前的货车司机就像大爷。现在,我们像孙子。”吕哥形容。

2010年前后,他记得,到达目的地后,货主会请货车司机吃饭。如果运工厂的货,厂里也至少让他们进食堂吃一顿。有时候,货主还会请货车司机住一夜宾馆。好的货运司机,一个月可以挣5万—6万元。

但如普通人也能感受到的,货运车现今遍地都是,“一年不如一年”。行业内如今流行“水费”,意思是货车司机要给卸货、装货的人买点水,或者准备烟钱。吕哥说:“如果不给买点水、烟,有些人装货时,数量给你整不对,或者在你看不到的情况下,把货物给搞坏。”

无论是在市场里,还是视频、语音通话里,如今的冷藏车司机无法掩饰地发愁。他们愁的事情很多,但都很相似:怕“趴窝”,怕还不上车贷,怕有今日无来日。

“趴窝”—这是卡车司机形容自己还没接到下一个货单、只能原地等待的状态。基本所有大车司机都有过这样的经历,趴第一天还不会焦虑,3—5天开始着急了。有的原地打电话,找从前的货主,找朋友介绍货源;没资源的,如小莲,只能一遍遍刷接单平台。趴到第七天后,精神逐渐崩溃。哪怕单价再低,他们也得接,让自己上路再说。

车贷也是许多人着急上路的根本动力。2024年提车时,小莲自认为是新手,出于安全考虑,她给新车选配了很多功能。比如,气囊桥—用于提高乘坐舒适性;独立冷机,让货物制冷的效果佳;液缓,这样车辆下长坡时,她也不必紧踩刹车。整套下来,行车更安全舒适了,代价却是,车总价42万,小莲须每月还车贷8000元。

但近两年,随着车比货多,以及货车平台的相互竞争,冷藏车运价变得越来越低。已经还清车贷的侯宇回忆,几年前,能“打冷”的车在市场内还算少。新冠暴发时,冷藏车格外稀缺,价格可以比普通货车翻倍。但现在过了好时候,冷藏车供过于求。“甭管淡季还是旺季,价格一年比一年低,我都不会跑了。”

他举例,一趟从山东南下广东运芹菜的活儿,约1800公里,运费共计4200元。算上油钱和路上花销,他花了3900元,“多的钱连买烟都快不够了”。这位老司机感到迷茫,“我下一趟不知道能去哪里,哪儿价格都低”。

在江南市场,很多司机正是看到几年前较高的市场价,才入手了在货车里总价高昂的冷藏车。总价四五十万的大车,在许多地区可以“零首付”购入,让众多农民家庭出身的货车司机背上了高额贷款。要还车贷的同时,很多人还是家里的“经济支柱”,肩负着养全家的重任。

像一个恶性循环般,正因为想养家、还车贷,司机们只能接平台压低价的单子。再低价的单子,只要不亏钱,他们都宁愿跑起来。这样的习惯让冷藏车运价进一步走低,“越跑越不挣钱”的怪圈持续影响着众人。

小莲也发现,从去年10月至今,她一直往四川大凉山跑,每个月到手价却越来越低。2月,跑一次绿通的价格跌至每公里2.6元—3元,而油费平均下来也要每公里1.3元。再算上饭钱以及趴窝的时间,她连还8000元车贷都感到压力。

更让人担心的是接下来几个月。深谙瓜果成熟时节的小莲盘算着:“春天到云贵川还能拉水果,现在海南、广东有青菜。但再过一个月,新出的青菜和水果少了很多,哪哪都没货。那时候才头疼呢。”

自由与代价

小莲是货运车司机里极少数独自驾驶的女性。在她的社交账号下,有很多留言:“美女,到哪里了,一起吃个饭”“下次来我家乡时我来找你”“敢不敢关掉美颜,让我一睹你素颜”……还有很多人质疑她的跑车动机,问她:“你家里是有矿吗?这么差的行情还买配置拉满的新车。”

话里话外,很多人总觉得女性开冷藏车,就是在玩玩而已。

她也感到委屈。女性是货车司机群体里的少数,但开车是小莲唯一会做的事情。在此之前,她开了6年的网约车,对逼仄的空间深有体会。2018年,她先是当兼职网约车司机,后来彻底爱上了不上班的生活。她于是开始全职开网约车,早起晚归,绕着郑州城区打转,回家经常是凌晨2点以后了。

但2023年,也是困于网约平台单价的持续走低,加上她还清了车贷、装修贷,拥有了一笔买新车的本钱。在朋友的建议下,她想可以买辆大车,装下更多她的梦想。

“我这个人是有很大野心的。”她在语音通话里对我说:“说白了,(我想)趁年轻多挣钱,老了别给两个孩子拖后腿。”

她以为自己是大大咧咧、内心强大的女人,不担心路上的艰难险阻。但成为冷藏车司机的第一个月,她就后悔了。7.8米的大长车,因为身形过于巨大,总是很难掉头,驾驶位也有很多视线盲区。为了避免撞到栏杆和行人,小莲只能谨慎地放慢车速。遇到路线转弯时,她经常怕位置不够,只能一个劲往前开。直到遇见她有把握的路口,才敢打方向盘,把车头摆过来。