远行是重逢的倒计时

作者: 邢磊 周仰PA R T1 金属游历

刘清华 杨佳馨 林以宁

“金属游历”以“金属”象征病患与医疗器械,探讨生命中的创伤与记忆,策展人林以宁与杨佳馨凭借这一方案夺得 2024 集美·阿尔勒“影像策展人奖”。通过行李箱的旅行意象与病患的生命经历,展现两位艺术家与家人在病历中的互动:杨佳馨利用母亲手写的病历笔记与日常影像,通过母女对话探索照护关系与身体记忆;刘清华则通过动态影像,描绘父亲白内障手术前后的“盲场”经验。展览反思病患的痊愈旅程,借由文件形式呈现,象征艰难且富有勇气的奥德赛之旅。“金属游历”将在今年春季于三影堂摄影艺术中心(北京)开启全新旅程,邀请更多观众通过私人相册探索病历中的金属光泽与艺术的深刻交织。

“艺术是一种保持距离的方式。病理或治疗的层面是存在的, 但它们只是催化剂。”

—— 苏菲·卡尔

Art is a way of taking distance.The pathological or therapeuticaspects exist, but just as catalysts.”

—— Sophie Calle

关于集美·阿尔勒“影像策展人奖”

这一奖项由香奈儿与三影堂摄影艺术中心于 2021 年共同创立,旨在扶持具有潜力的中国青年策展人和研究者,助力其在影像艺术领域的成长与发展。自奖项设立以来,该项目共收到 196 份策展方案投稿。这些方案展现了青年策展人对社会与文化议题的敏锐洞察及创造性思考。在四届的评选过程中, 40 个晋级方案的策展人(小组)参加了与奖项评委团的线下评选和研讨,其中 20 个入围方案在集美·阿尔勒国际摄影季展出。过去三届的获奖方案在本项目的支持下,已成功在北京、上海、新加坡等地呈现展览及相关公共活动,成为青年策展人通向国际舞台的重要起点。

摄影之友×林以宁

Q: 你曾经提到“一个展览最吸引人的起点始终是标题”,“金属游历”展览标题的灵感从何而来?“金属”意味着什么?为何选取“Odyssey”这一典故?

“金属”象征策展与创作的核心互动,包括策展人与艺术家在选件、制作与论述书写上的紧密合作。策展脉络源于双方基于不同身份的共同讨论,使展品与展览形式环环相扣。交流的“火花”代表创意碰撞与相互激发,展现展览最铿锵有力的一面。同时,这也记录了艺术家或亲属因病或事故经历手术、康复等过程中与器械的深度互动。

游历是一段充满记忆的旅程,但这些记忆并非全都美好。“奥德赛”的故事讲述了希腊英雄奥德修斯(在罗马神话中称为尤利西斯)在经历十年的特洛伊战争后,又漂泊十年才返回故乡的漫长旅程。这个故事后来也被用来象征“一段漫长而充满挑战的冒险旅程”。我将需要手术、住院及等待康复的时光,例如清华的父亲,或艺术家杨佳馨至今仍持续的康复之路,视为一场奥德赛。这些过程需要坚韧的意志,才能迎来阶段性的成果,而这正是“ Odyssey”一词所传达的深刻含义。

Q: “金属游历”围绕艺术家与家人间的私密档案展开,你是如何观察和记录经验的档案化过程的?

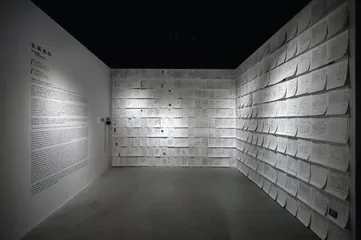

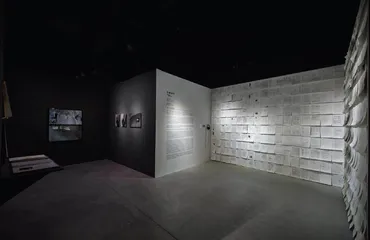

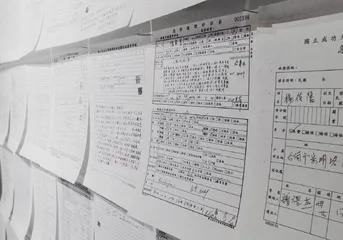

我通过先前观察医院柜子里密密麻麻的病历的经验,将展览聚焦于艺术家与家人之间的“亲密档案”,通过视觉与听觉的表现,转译与展现病历、住院、手术、康复等漫长经历。因此,“私密档案的公众化”成为我们主要探讨的议题。艺术家擅长通过他们理解的影像处理方式,呈现与亲属之间的照护关系。更重要的是,我们通过艺术家的“双眼”和“双耳”来呈现我们所理解的“档案文件”,并通过限定空间中的呈现,将亲人或自身伤病的经验转化为“记忆的收纳与汇整”。我与佳馨将这些观察与记录重新“存档”,并展示在展区最后的公众互动区,让观众的故事也能够被加入这个资料夹中。

Q: “ 金属游历”从 46 份策展方案中脱颖而出,最终斩获 2024 集美· 阿尔勒“影像策展人奖”,可以和我们分享一下你的心情吗?

其实我感到非常惊讶,完全没有预料到这一结果,真的是喜出望外。当时我正通过手机参加颁奖直播,心情难以言喻。最初策划时,我除了考虑时间分配的现实因素外,还希望能够讲述一个温暖的故事。这个故事的叙事结构需要很清晰,而主角则是挑选的艺术家的作品。因此,最初的设定是艺术家的数量不超过三位,确保作品能够在空间中互相对话,文字则起到辅助功能。我很高兴这个故事得到了大家的共鸣,也期待听到它的续集。能够与如此优秀的团队合作,是一种深刻的感动。

Q: 策展时与两位艺术家碰撞出了怎样的火花?有没有什么难忘的故事?

对我来说,最难忘的部分是策划前期,大家对展览标题及作品内容的反馈与讨论。随着我对这两位艺术家的作品脉络了解得越来越深入,最初我构思的标题是“金属游行”,但清华提到了能与我选择的关键词“suitcase”和“cases”相呼应的建议:而后决定将标题改为“金属游历”,这样可以与“旅程”“病历”以及“病例”等词语形成有趣的联系。到了策展的后期,艺术家们在思考展览呈现方式时,意外地与论述文字完美契合。例如,其中佳馨作品在内容、形式与概念上的“满屏”(full-screen)病历,也符合时下人们最感兴趣的观看视角,或者当我与清华讨论双频道中的文字叙事与影像关系时展现的“清晰”思考:如何呈现画面?艺术家们提供了许多富有创意的概念和执行方法,这都让我觉得很有意思。

Q: 如何看待摄影的疗愈力量?

苏菲·卡尔在作品中记录生活细节与日常痕迹,捕捉记忆瞬间,形成独特的视觉语言。故事与影像结合,为作品赋予深刻的叙事性。在本展中,艺术家通过摄影传递情感的延续,并成为自我疗愈的媒介。通过明场及暗室空间里的光影和摄影本身的纹理,抚慰创作者与观者的内心,摄影语言有时替代文字,讲述人物间的羁绊、遗憾与他们在病痛中的挣扎与坚韧。策展本身也是一种“照顾自己”的实践。在策划展览时,通过展示艺术家的摄影作品,以材质与画面揭示那些细腻的情感与时间的划痕,这更是一种双重的自我反思。在这一过程中,策展人与艺术家相互支持与关怀,共同将个人的情感与经历转化为深刻的艺术表达,为观者带来疗愈与启发。

关于策展人

林以宁

1995年出生于英国剑桥,现工作生活于中国台湾台北,英国皇家艺术学院 (Royal College of Art, RCA) 当代艺术策展 (Curating ContemporaryArt) 硕士。对视觉艺术中角色之间的声响深感着迷,热衷于观察和记录经验的档案化过程。自2020年起,主理《随艺聊聊》艺术广播节目,专注于探讨当代艺术中的艺术家与策展人之间的声音对话。在工作中积累了策划展览,撰写艺术评论、导览及主持座谈的丰富经验。

摄影之友×杨佳馨

Q: 以艺术家和策展人的双重身份参与到“金属游历”中,你如何平衡这两种身份?它们是如何碰撞与交融的?可以分别从艺术家和策展人的视角来解读一下这个展览吗?

艺术家与策展人的身份是独立且交融的。以艺术家的视角来说,我可能更着重于梳理作品面相,例如,我的空间装置作品《08773545》着重探索于我、母亲与创伤的联结等命题;但在策展人的身份与视角中,我要关注的是更广阔的议题,例如,身体档案与身体的档案、私密公众化等面相,以及思考如何强化观众的感官经验,使其进入艺术家作品并与之连结等更为复杂且庞大的艺术环节当中。此外,在“金属游历”的筹备期间,无论是艺术家身份还是策展人身份,其实我都可以感受到自己是比较趋近于理性思考的,就像一位筹划与调度者的身份去面对这次的展览计划。因此,这样的双重身份也会相应地影响艺术家身份以及作品的发展,在这次的作品中,我更多的是以调度的身姿去梳理自己的创作。

对于这两种身份,我在日常生活中持续不断地与之平衡,最主要的是对时间的安排与良善的专案管理,以及熟悉自己能力的上限,并且每日都留下时间思考、咀嚼、沉淀,那是非常重要并先于输出的事情。

Q: 经过拍摄创作、策划展览,到获得 2024 集美· 阿尔勒“影像策展人奖”,可以和我们分享你的心路历程吗?这个项目未来还会进行怎样的深化拓展?

起初是受到先前有策划发现奖的策展人的邀约,因此 8 月时我找了以宁跟我一起策展,后来又与艺术家刘清华合作,并从我一直都在关注的命题与议题着手,延伸出策展研究的面相与艺术创作。

“金属游历”的这个命题从私人层面来说,来自我与母亲的私密创伤经验,在我的另一件声音装置作品《对话之后》(After The Conversation) 中也有提起——“金属”的这个概念与想法源自我的母亲每次聆听到医疗金属器械的声响时,总会想起我小时候生病的经历……因此,前期我跟以宁在讨论策展方向时,我《08773545》与《对话之后》,©杨佳馨也透过分享自身经历并与策展论述结合出“金属游历”这个项目。

后来我与以宁收到了入选的消息,真的非常喜出望外,也很感谢由三影堂和香奈儿共同发起的集美·阿尔勒“影像策展人奖”让中国台湾的团队有发表自身故事的舞台,让我们将“金属游历”的金属光泽一一筑起。而这个项目也一直对应我在研究的艺术实践面相,我将于下一题有更深入的说明。

Q: 你的展览“印物累季”“重返现场”“金属游历”之间有哪些关联和不同?

2024 年对我来说是百花齐放的一年,这一年我策划了在中国台湾的两场个展, 分别为“印物累季”与“重返现场”,并在厦门集美艺术中心策划“金属游历”项目。

这三个展览的主题是有关联但分别指涉了“病痛经验”的不同面相之主题。“印物累季”是我整合我从 2019 至2024 年的创作,以“岁月叠加后的遗留物与记忆,是重新对生命经历的检视与陈述”为题,并以编辑者的角度,梳理我的疾病经验。“重返现场”个展,我是以“溯源车祸经历的失事现场”作为艺术行动,走向一个相对混沌、失控、恐惧的场景,探索物件、监视影像与投影空间的功能性与空间场域的转换,借此引领观众思考“创伤后人们如何面对创伤”的议题。到了“金属游历”展览,我以后设、调度者的角度,透过“复写、满屏病历”的概念,缝补并拼凑我与母亲一同面对疾病的创伤,并将创伤转向探索人们如何看待病历的身体档案的体验,重塑阅览档案的可能性。

这三场展览与自我面对创伤与病痛经验的变化,是“近、远、近”的现场,但第三场“金属游历”展览,是不同于“印物累季”个展的“近”,那更趋近于以照顾者的他者(医生、护士、母亲等)视角拼凑出“我不曾知晓却属于我”的生命经历,比起前两场展览,皆是以第一人称,受害者或是事件经历者的角度作为出发点。

所以策划到了第三场“金属游历”展览,我面对自身创伤与病痛经验的方式,也从意会“疼痛”,走向创造并直面疼痛。此时此刻的疼痛,早已退去了痛苦的本质,也从对个人记忆的探索转往对集体面对疾病记忆的梳理。