朱浩《银盐落定》 作为穿越之门的摄影

作者: 林叶在很多时候,我们往往习惯于将直接摄影视为一种记录,城市摄影是对城市历史发展的记录。不过,我们都很清楚,只要拍摄者按下快门,照片所摄取到的那个时空切片就脱离了现实中那个连续变化的时空流,成为一种独立的存在。它或许会帮助我们重新想象历史,也可能帮我们在现实时空中打开一扇穿越之门,将人导向与历史截然不同的世界。因此,街头摄影未必就是旁观,更有可能是一种强介入。这一点在朱浩与 BTR 合著的《银盐落定》中就能明显感受到。

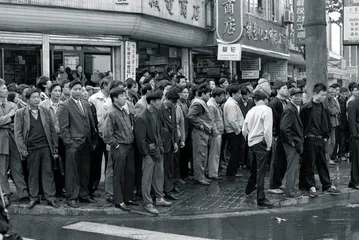

朱浩用照相机在上海这座城市的表皮剪切下一个碎片,借由这个薄薄的一层与现实世界相互粘连的影像,生成了一个特殊的“超链接”,BTR 则借由这个“超链接”腾转挪移到了另一个时空,于是杨千玺、朱老板等一众人物便粉墨登场,照片中的人物、景观也相应地获得了另外一种生命,将我们带入这个虚实相融、真假难分的影像与语词的丛林,让我们相信,无论在这个世界里遇到什么,多么离奇神秘,都是值得的。仿佛这些影像并非源自二十年前的那个偶然的时空,而的的确确就是由 BTR 构建的这个世界里的人与物自然形成的。

在我看来,朱浩的影像与 BTR 的小说,二者之间的共通之处在于,他们都不会刻意地贩卖刺激来吸引读者的眼球。他们共同为我们呈现的纯粹是一种好奇的体验,是一个从熟悉中发现陌生,从陌生中生成熟悉的过程。这种体验让我们从贫乏无聊的感知惯性中苏醒,进入一片富有温情与神秘的时空场域之中。可以说,这是一种为了更好地激发被周而复始、平淡无奇的日常生活层层遮蔽下的好奇心而展开的貌似错位的“纪实与虚构”。

Q 虽然《银盐落定》这本书标明了拍摄的时间段是 2001—2010 年的上海,但书中具体的照片并没有标明创作年份,10年也并非一段短的时间,这种模糊时间的意图是在制作这本书的时候的想法,还是在拍摄过程中自然形成的?

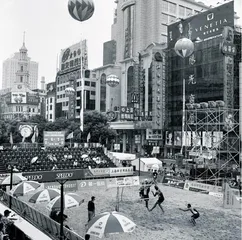

A 先说说我那个十年的拍摄脉络。我从 2001 年开始接触摄影,在最初的四年里我沉迷于在街头闲逛,拍些我感兴趣的人。2004 年开始我用 4X5 画幅的彩色反转片拍《上海默片》,这是我比较有意识去做的第一个专题。它断断续续持续到 2010 年。在拍《上海默片》期间,我还是会拿着 135 小相机继续拍些街头快照,也尝试用 617 宽幅和 6X6 超广角拍些场景快照。2006 年的一整年我用 135相机更随性地拍摄上海街头,这一年的照片后来经亦安画廊的张明放先生挑选,由上海画报出版社编集成《影城》出版。《银盐落定》原本选取的主要照片便是在2001—2004 年间的街头快照,所以最初的时候我把书名直接定为《01020304》,这也是我和 BTR、施瀚涛(施瀚涛:生活在上海的独立策展人、影像艺术研究者和行业观察者,他为《银盐落定》撰写了《后记》)的“工作群”名。在书的编辑过程中,一方面我希望增加一点照片类型和数量,另一方面也希望年代的选取区间更有概念上的年代意义。上海 2010 年世博会对于城市景观的迭代是一个重要的划分点。2001—2010 年间,城市可以说是一个新世纪的建设大工地,而同时,对于 2008 年奥运会和 2010 年世博会的憧憬,也让一切皆有可能。所以最终我增加了 2005 年后的一些照片,包括之前提到的场景快拍。从一开始,我并不希望这本书是一本通常所说的摄影集,这也是为什么 BTR 的小说和我的录音记录(在书中甚至隐去了我的身份)是和照片穿插在一起的原因。它既不是摄影集,也不是城市文化的图文书,我更希望你会觉得它是小说体的个人文献项目。

Q 从你的作品中,能够非常清晰且强烈地感受到你对上海有着非常深厚的感情。你会如何形容自己对上海的感情?会不会对特定的时期或者空间抱着一种怀旧的情绪?

A 我觉得很难定义是什么情感,只是感觉熟悉罢了,就是“很懂”彼此。哪怕是变化都不会让你惊奇,感觉也就是预料中的。我一直说我不怀旧,但也许我很多系列都和上海有关,而照片本身就是定格时间的过往,所以很难让人觉得我不怀旧。艾略特的诗中说“现在的时间和过去的时间,也许都存在于未来的时间,而未来的时间又包容过去的时间”。摄影师总向着未来按下快门,但呈现的总是“银盐落定”后的从前。怀旧只是我们和时间试图共恰的一种方式。我在编这本书的时候,有时真的会觉得我在排列的并不是自己的照片,而是从二十年后 BTR 的故事里长出来的照片。

Q 在摄影家这个身份和生长、生活在上海的市民这个身份之间,你自己是否会有转换?这是否会导致你看待上海的视角产生变化?又或者这两种身份并没有一个清晰的区分?

A 好像没有什么区分。摄影者和一个他所成长的城市像是共生的,依赖、批判、玩笑都是很自然的事。

Q 除了上海,你也拍了很多其他城市,这样的拍摄相互之间是否会有区别?

A 拍上海的时候,我的在场感是很明确的,哪怕是如果我不拍照,不去闲逛的城区或街道,我都会有一种依存感。但这种感觉在其他国家或城市就不会有。我在很多城市都有过“暴走”经历,到游客罕至的城市角落,拍这些地方的时候,陌生感是我对是否按下快门的唯一判断。

Q 在你看来,照片与叙事、故事性是否必然存在一种链接?

A 照片原本就是有局限的,如果说故事是关于时间的,那正像施瀚涛在后记里提到,照片最多只是故事的线索。照片的叙事并不确定,前因与后续会有各种脑补,以至于歪曲照片的真实现场。我与BTR 的合作,从某个方面讲也是想呈现“纪实不实,虚构不虚”这样的有趣角度。

Q 这些作品你用了许多不同的摄影器材和拍摄手法,作品风格也多少因为这些因素而发生改变,能谈谈你对摄影器材的看法吗?你会根据拍摄对象的不同而采用不同的拍摄手法,还是通过不同的拍摄手法来选择拍摄对象?

A 这是个我很有兴趣的话题。因为相机一直是触发我拍照的一个重要因素。一样是 135 的傻瓜胶片机,一样是 135的旁轴,一样是 120 的单反,不同的相机总给我带来不同的体感,对,不只是手感,以至于当我觉得可以驾驭某台相机时,照片的风格也会不一样。我边上拍照的很多朋友并没有这种感受,但对于我,却特别明显。也许是相机人工力学的设计影响到不同的握持方式,从而影响到我拍摄的姿势,而这又带来不同的拍摄状态 ……在传统的摄影家中,用一台相机,甚至一个镜头,拍摄一种风格的照片是很常见的例子,但我似乎更喜欢不同系列可以有多变的风格,或者在一个系列里也有几种风格,如同文章不同段落句式会以不同风格交响。而这也给了我一个理由,要有不同的相机和镜头。

Q 除了这本书中所看到的这些街头摄影,你也创作一些拼贴作品,能否展开谈谈你对这两种创作的感想?这二者分别给你带来什么样的创作乐趣?

A 如果你说的拼贴作品是指关于上海老电影院的《天堂后巷》中“盒子里的明星”那一件,它也许只是我的一个实验。因为我从 20 世纪 90 年代的电影画报上剪下那些明星的头像,用拼贴的方式把他们共同呈现在一个画框里。的确它不是一件我的摄影作品,但它一样是以他人的摄影为素材的我的作品。有时候我觉得我们并没有必要去尝试区分所谓直接摄影和图像创作的界限,今天大家的视觉经验比以往任何时代都更为丰富,我们可以用最传统的摄影技术展现制作过程所带来的原创性,也可以通过其他各种方式诠释图像的不同社会性含义。创作者的乐趣本就应该是不被限定的,而当下我们的机会肯定变得更多了。

Q 最后想请你谈谈现在的摄影创作状态,与十年、二十年前有什么样的变化吗?

A 我感觉没变化。

专访 BTR

林叶:能谈谈在接到这本书的创作邀请之前,你对朱浩的摄影是怎样的认知?

BTR :最早是在10 Coso Como 的展览(2016 年 6 月摄影家朱浩在10 Corso Como 上海概念空间顶层画廊举办了个展“就像电影一样”,BTR 是这个展览的策展人)中认识了朱浩,感觉他拍的上海既熟悉又陌生。气氛是熟悉的,比如“天堂后巷”系列里电影院出口扑面而来的现实气息;然而有些街景却是陌生的,比如这本书里的 2000 年的上海,可能因为对朱浩来说,银盐早已落定,而我记忆里的上海却在不断被篡改、修正,甚至浸淫在虚构的显影液里一次次地曝光。

林叶:《相册》讲了一个带有些悬疑小说一般的关于人、照片的故事,这样的构想是怎样形成的?

BTR :在旧货摊上看到那种黑皮旧相簿时,我常常会看着那些旧照片想象背后的故事。有时候,某几张照片会莫名缺席,那一页上只剩下用作固定照片的四个纸贴角,我就会想,那张照片是送给某人了吗?还是因为关系的变化,比如离婚什么的,被物理删除了?总之,虚构总是在空白之处趁虚而入。所以在这本书里,我也想重新想象这些照片的由来,尤其在这样一个一切都可以被塑造的年代里,这些照片可能是“假”的吗?我还有另外两个灵感来源:一个是诺奖得主、土耳其作家奥尔罕·帕慕克的《纯真博物馆》,写完小说之后,他真的造了一个博物馆,他甚至请了一家广告公司,把他小说里那种“莫须有”的 20 世纪 70 年代汽水品牌创造了出来,从瓶子到平面广告,非常逼真,或者说,非常逼“假”;另一个是伍迪·艾伦的电影《变色龙》(Zelig),为了塑造伪纪录片的感觉,伍迪购买了很多古董摄像机拍摄,以还原那个时代的质感。所以说,《相册》里构想的在 21 世纪 20 年代拍摄20 年前的照片,是完全有可能的。

林叶:在你看来,文本与图像存在着怎样的一种关系?你希望能够通过自己的小说创造出一种全新的可能性吗?

BTR :我一直对文本和图像之间的关系很感兴趣。在我上一本短篇小说集《上海胶囊》里,就有一个短篇是完全依照日本摄影师奥山由之的摄影集《培根冰激凌》创作的,如同松散的“看图说话”一般,我每看一页图,就将之想象成我自身的记忆,并用“我记得”开头将之用文字描绘出来。我就像一个能读懂图的 AI 一样,写了整个短篇。我希望从方法上更新文学,那样的确可以为小说创造更多的可能性。在《相册》中,我构想了一种反响的“激发”,文字就像 AI 的“提示词”(prompt)一样,而朱老板的拍摄团队则像实体 AI。

林叶:你自己也会拍很多上海街头的照片,从拍摄的对象、作品的风格上,和朱浩的作品有很大的不同,能谈谈上海这座城市吸引你的场景、空间通常是什么?

BTR :我比较喜欢捕捉现实中的超现实细节,或者按照“路上观察学”的说法,那些“逸出日常”的场景。我主要被那些荒诞的、滑稽的、意外的、可笑的东西所吸引。但拍照终究是说不清的,有时候不知为什么,就想拿起相机,就想按下快门,这种反应根本经不起分析,说不清道理。

林叶:你作为生长生活在上海的人,你会如何形容自己对上海的感情?

BTR :有的社交媒体会规定 ID 必须有四个字符,所以我常常会在 BTR后面加上“shanghai”,以“ btrshanghai” 为名注册 ID。有时忘记切换成英文输入法,便会误打成“被他人伤害”。对于上海的感情,大致就是这样吧。