被调包的“大红斑”

作者: 热娜1665年,在与木星大红斑同纬度的木星表面,意大利天文学家卡西尼发现了一个大大的椭圆形暗色斑,他称其为“永恒斑”。他与当时的其他天文学家持续观测永恒斑,但到了1713年,他们再也追踪不到它。直到1831年之后,科学家才再次在永恒斑所在纬度发现了一个清晰的椭圆斑,这便是今天所知的木星大红斑。

由于对木星表面斑块的观测并非连续,因此长期以来,科学界对木星大红斑是否就是卡西尼当年发现的永恒斑一直有争议。而在近期的一项研究中,科学家使用年代从 17世纪中期开始的观测资料,分析永恒斑的大小、结构和位置改变。

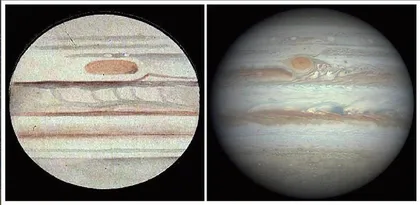

科学家还发现,木星大红斑的长轴长度在1879年为3.9万千米,而目前只有1.4万千米,并且它还变得更圆了。通过对永恒斑和木星大红斑的大小和运动情况的测量,科学家认为,永恒斑并不是木星大红斑,而且永恒斑很可能已在 18世纪中期到19世纪之间就消失了。

木星大红斑

木星大红斑是一个巨大的大气涡旋,其直径与地球直径基本相等。木星大红斑也是太阳系中已知最大的行星涡旋,其外围风速为450千米/小时。木星大红斑呈明显的红色,是因为木星大气层中各种化合物。与木星大红斑相比,木星其他区域都黯然失色。几百年来,科学家对木星大红斑非常感兴趣,部分原因是它足够大,哪怕用小型望远镜也能观测它。

木星大红斑是怎样形成的?

自20世纪70年代以来,多艘空间飞行器探索了木星大红斑这一气象学现象。最近,木星飞行器的观测表明,木星大红斑其实很浅。

木星大红斑是一个巨大的涡旋。为了探索这个涡旋的形成,科学家最近运用超级计算机,对有关木星大气层浅涡旋行为的三个模型进行模拟。第一个模型是,木星大红斑可能形成于一场巨大的超级风暴,这样的风暴在土星上也曾被观测到。第二个模型是,木星大红斑可能形成于由风切变产生的多个较小涡旋的合并,风切变源自平行运动、但方向相反的强风流。第三个模型是,木星大红斑可能形成于一种风的不稳定性,这种不稳定会产生一个拉长的大气囊,而木星大红斑很像是这样的气囊。

模拟结果表明,虽然在前两个模型中会形成一个像木星大红斑那样的反气旋,但这些反气旋与木星大红斑在形状和动力学特征方面明显不同。而气囊模型所产生的“原大红斑”会随着时间推移而变小,这与木星大红斑的变化情况非常吻合。

未来的探索将查明木星大红斑逐渐变小、变稳定背后的物理学机制,还将预测木星大红斑在达到一定的规模限制后,是否会像永恒斑那样可能会分解、消失,或者木星大红斑是否会长期稳定。