剧毒小虫

作者: 刘大力

在北美洲广袤的土地上,栖息着一种颇为奇特的生物——南方绒蛾。它们的幼虫外形极为独特,体表覆盖的柔顺毛发看似无害,实则隐藏着大量锋利的毒刺,也被称为猫毛虫。一旦人体不幸触及这种毒刺,皮肤便会瞬时产生剧烈的灼烧感,仿佛被烧得通红的炭块直接烙印在肌肤上。这种痛感并不会轻易消散,而是会持续好几天。有时,毒刺内的毒液甚至能够引发头痛、恶心,以及类似休克的症状。

会打洞的毒素

猫毛虫是少数几种纯粹利用毒液抵御天敌的动物之一。研究人员发现,猫毛虫的毒液含有一种特殊的蛋白质,它能通过与细胞表面结合并使细胞膜上形成孔洞,让毒素直接进入细胞内。细胞被注入毒素后,就会向大脑发送强烈的疼痛信号。这种蛋白质的作用方式,使得猫毛虫的毒素攻击变得更加事半功倍。

“借”来的毒素

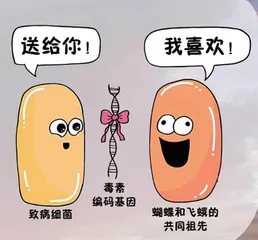

奇怪的是,猫毛虫体内毒素类似一些致病细菌(大肠杆菌和沙门氏菌)的毒素。在深入研究猫毛虫毒素的遗传背景后,科学家发现这些毒素居然真的来自细菌。更令人惊讶的是,编码这些毒素的基因,早在数亿年前就从细菌跃迁到了蝴蝶和飞蛾的共同祖先的体内。

这种机制被称为“水平基因转移”,即基因从一个生物体跳跃到另一个非亲缘关系的生物体,是一种极为罕见的遗传现象。在自然界中,这种事件发生的概率极低。要实现这种跳跃,感染细菌的DNA不仅需要与猫毛虫的祖先接触,还要成功融入其DNA,并进一步传递给子孙后代。

在生命的宏大叙事中,进化之笔勾勒出比想象更为奇幻与复杂的图景。自然界的这种毒素攻击的独特能力,正激发科学家思考将其应用于精准药物输送,尤其在癌症治疗的战场上,这种毒素的作用机制有望帮助药物化身“智能导弹”,成为选择性攻击癌细胞的利器,为医学带来革命性进展。

上一篇:

草蛉:帮人们消灭害虫的小精灵

下一篇:

第三代黄金水果——莓子