龚贤,从白到黑

作者: 永辉

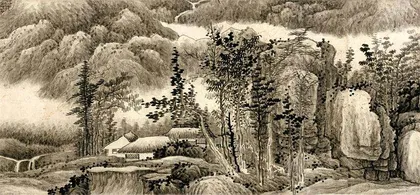

龚贤以画家而闻名的时间很晚,是晚清画家张庚在其著作《国朝画征录》里将龚贤推列为“金陵八家”之首,在此之前,龚贤是作为清初诗人而著名。龚贤的绘画在明末清初众多名家中独树一帜,其画专工山水,善用积墨,墨色深沉朴厚,自谓画作“前无古人,后无来者”。龚贤所处时代正值明亡清兴,作为明朝遗民,他的大半生是在颠沛流离中度过,自嘲“百苦不一乐,到老尚谋生”,身世飘零令人扼腕。

龚贤少年聪慧,诗、书、画均为所长,加之为人正直,心系家国,加入复社后很快在南京士大夫中崭露头角。可惜好景不长,清兵陷南京,龚贤虽然幸免,却也将他拖入无尽的避难和艰苦谋生的离乱之中。直到晚年定居金陵清凉山“半亩园”,以卖画课徒为生计,龚贤方才过上虽清苦,却相对安定的生活,可以读书著述,潜心作画。

龚贤与同时代画家最大的不同是用墨,当时画坛主流是“四王”,追求黄公望、倪瓒等士大夫读书人的书卷气。龚贤则提倡宋人的师法自然,以董源、米芾技法,融入自我的感受,探索出浑朴厚逸的积墨画法。龚贤早年善用枯笔,笔墨多以简淡舒逸为主,称之为“白龚”。在四十岁时,龚贤的笔墨观念巨变,十年间,笔力不断地加深加重,墨色一遍遍的沉积累加……从“白龚”而“灰龚”,最终成为浑厚古朴、墨气深沉的“黑龚”。这是龚贤对主流的离叛,也是对自身境遇的呐喊,这其中蕴含着反潮流的“摇滚精神”。山水画中最黑的墨色是龚贤,这是他自谓“前无古人,后无来者”的原由。

龚贤在七十余岁时贫病交加,又遭逢豪绅强索书法,不幸含恨长逝,得好友孔尚任料理,归葬祖籍江苏昆山。病中的龚贤向孔尚任讲述了自己在南明官场的经历,十年后,孔尚任写成《桃花扇》,其中几多正是龚贤在南京的遭遇。

龚贤(1618—1689)江苏昆山人,又名岂贤,字半千,号野遗,柴丈人、钟山野老。明末清初著名诗人,书法家,画家,金陵八家之首,著有《香草堂集》。现南京清凉山其故居建有龚贤纪念馆。