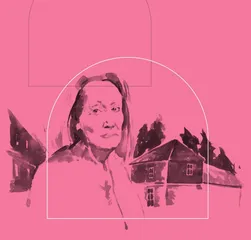

安妮·埃尔诺:勇敢脆弱的芦苇

作者: 魏微

一

安妮·埃尔诺今年八十四岁,两年前她获诺贝尔文学奖时,在我还是一个陌生名字。这自然是我孤陋寡闻,不知道有这么个作家。她在法国声名显赫,其影响波及全世界;她的书很有读者缘,几乎本本热卖。这跟她的主题有关系:女性主义和阶级差异。不用说,这是今天的热门词。

她1940年生于法国诺曼底,四年后,一场“诺曼底登陆”使得这地名为全世界熟知。她父母出身低微,某种程度上,这一定伤害了她,使她牢记一辈子,并在作品里有所表现。可事情的另一面是,一个出身低微的人是意识不到自己低微的,穷人有时也快乐的,如果他一直生活在穷人中。安妮·埃尔诺所受的伤害,来自她贫困的父母一直在拼命挣钱,供她读书、求学,从而实现阶层跨越,她后来当中学老师、当作家,无疑属于知识阶层。这个阶层比较特殊,经济上相当于中产,可能还不及;精神上却像资产阶级,总有那么一股高高在上的劲儿。就出身而言,这个阶层也是一锅大杂烩:穷孩子、阔公子、官二代、小市民的子弟,只要会做题,都有可能成为知识分子。

安妮·埃尔诺后来嫁给了同学埃尔诺,从此她就跟了夫姓,哪怕后来离婚了,她还叫埃尔诺,甩都甩不掉。顺便说一句,女作家门罗、伍尔夫都是夫姓,要不然怎么叫?叫艾丽斯?叫弗吉尼亚?类似中国人叫小红、春花一样,太容易重名了,而且不正式。单是姓氏这一项,也够女性主义者做点文章了。

中国这方面倒是开明一些,李清照还是李清照,并不会因为她嫁给了赵明诚,就改成赵清照,真正是“行不更名,坐不改姓”。倘若是底层妇女,情况又不一样些,李清照当叫“赵李氏”,名字没了,但娘家的姓氏还予以保留,这是她的来处,不比欧美,是拿夫姓覆盖掉了。当然“赵李氏”是书面语,生活中是不会这么叫的,一般叫小二娘、他三婶,把夫姓、父姓全抹掉,仿佛她来到人世间,就是为了当娘、当婶,这是她的落脚处。隔上一些年,她还会当祖母、姥姥,辈分上越发抬了,有尊崇之意。

妇女解放在中国,可能不像我们想象的那样糟。1949年以后,流行语是“女子能顶半边天”“巾帼不让须眉”,把妇女们给兴的,个个跟汉子似的,白干了很多重体力活儿,但随之地位的提升也是真的,说话有底气了,开口都是粗门大嗓。这一时期的典型形象便是李双双,风风火火,英姿飒爽,肩挑扁担,抬腿就走。这一形象不合中国传统审美,却和年轻的共和国对得上。质朴,刚健。农工阶层上了台面,破土而出的那一瞬间,分明闻到春天的气息,清新活泼,有力气。

新中国成立初年,遍地都是主义,唯独没有女权主义,因为太有权了,像参政权、议政权、选举权……直到今天,两会代表须考虑妇女占比,女干部也是,这是政治正确。

某年我参加一个文学论坛,有个西班牙女作家提及她在国内受到的性别歧视以及艰难的出版处境,我听了略有些诧异。中国的情况正相反,卖惨的多半是男作家——出版太难了,倘若他不出名,又不年轻。女作家略好些,虽然也不年轻,也不美丽,出版社待她总归厚道些。究其原因,在于女作家很容易掉入“私人化写作”的窠臼里,使人亲近、可感,生发理解与同情,满足读者的窥私欲和八卦心。

“私人化写作”之于读者,有点类似街道妇女扯闲篇,一方说得神采飞扬,一方听得津津有味。对于言者,说话本身让她很快乐;对于听者,你既然敢说,我有什么不敢听的?听完了很满足,一边又觉无聊,把她这个人也看低了一层。

我读安妮·埃尔诺便是这样,当然她也未必在乎。 一位勇敢的女士,具有刺刀见红的力量,可是勇敢并不足以成为衡量文学好坏的标准,除了勇敢,文学还当有些别的。她是张爱玲所谓的“肚脐眼作家”,盯着自己的一亩三分地,叽叽呱呱说个没完。法国还有一位肚脐眼作家,杜拉斯,辈分上是埃尔诺的前辈。受益于王道乾的译本,杜拉斯在中国曾风行一时。我早些年读过,非常着迷,那感觉就像吸鸦片,腾云驾雾,自觉飘飘欲仙,却也知道,不对,不对,应该戒掉。杜拉斯我戒了好些年,现在重读,没准还会上瘾,她的蛊惑力在于:第一,文本极美;第二,太过风格化。

女作家是很容易风格化的,倘若她津津乐道于私人生活,文笔又还不错。可是我对于风格化的写作,自始至终都持保留意见。像三岛由纪夫,才华是顶级,但我总觉他太外露,生怕人不知道似的。王家卫的电影也有这毛病。相形之下,倒是李安让人安心,他把自己的痕迹全抹掉了,然而在作品里,分明到处都是他的身影,却从不显山露水。

法国的这两位肚脐眼作家,倘若一定要比较,自然杜拉斯更好些。她是骨骼清奇,肚脐眼也生得别致,露出来也就算了,露完了,她该干吗干吗去,去拍电影,做《广岛之恋》。也就是说,她知道自己的肚脐眼长得好,却并不总是盯着看:越南,黄皮肤的中国情人,一个贫穷的白人少女,在轮渡上,湄公河苍苍茫茫,热风吹过,身上黏搭搭的;夏天总是很长,阳光打在水面上,某一刻只觉荒寒辽远,因为某一刻她会想到小哥哥,她怕自己有乱伦倾向……在越南的经历,可视作上天对杜拉斯的厚赠,她利用得很好,真幻交织,把它审美化、诗化。惊鸿一瞥的文本、东方元素的运用,在欧美人读来是异域情调,就是我们读来也别具一格,我们的东方和杜拉斯的并不一样。

较之杜拉斯,埃尔诺的经历乏善可陈:一个普通人家的小姑娘,被父母照顾得很好,十八岁之前从未出过远门。她是“学霸”体质,上学,考试,一年年长大,而后就业,结婚生子……这是大多数人的生活,平淡,寡味。可是埃尔诺爱上了自己的经历,投入一生的心血,反复诉说、吟唱,进行自我分析。她比杜拉斯自恋。

就趣味而言,埃尔诺不是我的菜,可是我这里大费周章,为她写一篇长文章,首先她的写作可视作某一类标本,通过她,或许能考察女性写作的优劣短长,态度极诚恳,视域终有限。其次,她的写作对普通人来说有借鉴意义。她并不是天才,阅历也泛泛,却在对自我的刨根究底中挖出了“阶级”的内在属性。我不在法国文学的现场,未知这算不算新意,至少从中国人的角度,我觉得蛮好。由此可见,文学遍地都是,只是有待发现。最后,她这个人值得说叨说叨。

二

从三十四岁发表第一篇自传体小说开始,安妮·埃尔诺就坚持打量自己,直到今天垂垂老矣。这中间,她的目光也游离过,转向她的父母,各自成书《一个男人的位置》《一个女人的故事》。两本书都很薄,在中国不过小中篇而已,在法国却都卖出了四五十万册。法国人那么爱读书吗?人口六千万而已。

这两本是她最好的文字,感人至深。目光稍一游离,从自己转向他人,文学的味道就出现了。可是埃尔诺的转向,很难说不是为了写自己,她心中有积郁:父母的平民出身,从小到大,骨骨节节在她身上叠加着阴影。她爱他们,同时也审判他们,她是高高在上的,以一个知识分子、中产阶级、资产阶级的眼光挑剔他们。可是她不能忘记自己的出身,她是劳动者的女儿,这才是真的。埃尔诺的父母倾其所有,把她推向资产阶级的怀抱,末了女儿通过书写,又回到平民阶层。可她毕竟不是真的平民,换句话说,她活得很夹生,处在小市民、小业主、中产阶级、资产阶级的缝隙里,她十三不靠。

埃尔诺笔下的阶级壁垒,中国人本该有体会,毕竟早个几十年,我们一直在搞阶级斗争——阶级之间的恨意到底有多深,其实也难讲,但有隔膜一定是真的。成年闰土站在鲁迅面前,畏畏缩缩叫了声“老爷”,让人触目惊心。埃尔诺的父母出身底层,家在诺曼底乡下——法国文学从前有“外省人”一说,以于连为代表,大抵巴黎太璀璨了,强光映得外省灰蒙蒙的,毫无希望可言,所以于连才要冒险,才会去杀人。在中国没有这个概念:密云农民并不比贵州农民更有希望;倘是江南农民,他的奋斗目标当是省城,野心更大一些的,或许会去上海试试运气,断不会想到京城,太远了。中国人多数是就近,本乡本土,便宜行事;倘若遇事,和老家还有个照应;就是将来发迹了,衣锦还乡也方便。也因此,多数中国人的奋斗目标恐怕连省城都不是,能去县城已经不错了,哪怕在镇上开个小吃店呢,也强过种田。

在中国主要是“乡下人”这个概念,压得人很受罪,一旦挣脱这个紧箍咒,外省、京城倒是不拘的。我是读了埃尔诺才知道,法国也有“乡下人”一说,迟至二十世纪初,这个词和“外省人”一起,构成了对法国民众的双重压力。这一点,是以前读法国文学未曾留心的。埃尔诺的父母便出生于二十世纪初,和萨特、波伏瓦是同代人,但就观念和生活方式而言,前者是活在中世纪,后者属于典型的二十世纪人。用埃尔诺自己的话说:“当我读普鲁斯特或莫里亚克的作品时,我不认为他们写的是我父亲童年的那个时代,父亲的生活背景属于中世纪。”我也颇感惊讶,埃尔诺笔下的父母形象,完全颠覆了我通过阅读建立起来的对于法国的想象。巴黎不是一直都花天酒地的吗?左岸、咖啡馆、现代派,人人都倜傥不羁,有一股艺术家范儿。年轻的马尔克斯来巴黎开眼界,有一天在街头遇见海明威,他愣住了,隔了好一会才冲着远去的背影,大喊一声:“大师,你好!”

可是埃尔诺的父母生于外省乡下,离巴黎远着呢,离文学也远,也可说,她建构了我们熟知的法国文学之外的一个新形象。以至于我有时觉得,文学也挺不靠谱的,以文学作品来观量时代、社会更是不可想象,太一鳞半爪了。文学至多是审美意义上的,顺便剐蹭一下社会,能蹭上最好,蹭不上也就算了。我读埃尔诺父母的生平,脑子里一闪而过加缪的形象:他晚生几年,也是穷孩子,而且是阿尔及利亚的穷孩子。可阿尔及利亚是怎么回事,埃尔诺的父母还真未必清楚。

埃尔诺的父亲十二岁就辍学了,小学还没读完,就被家里人拖下来干活了。祖父更是文盲,八岁起就在一家农场当雇工,收割,打干草,是地地道道的农夫。他脾气暴,动辄喝醉,回家打老婆孩子是能想见的。祖母倒是识字,可是穷乡僻壤的女孩子,就是识字也未见得有机会,只好嫁人了事。她没有落得包法利夫人那样的下场,当是性格所致,不那么耽于幻想;再说一连生了五个孩子,也容不得她幻想,糊口才是最紧要的。事实证明,她的下场未见得就好过包法利夫人,人家毕竟爱过;她呢,居家为鲁昂的工厂做布料,小房间密不透风,也照不进阳光,她因此得了风湿病,到老就瘫痪了。她的五个孩子中,女儿当用人,儿子作苦力,贫困是世袭的,代代相沿。一家人住在低矮的茅屋里,自己种菜、养鸡,小农式的自给自足;倘若出门赴宴,提前一两天就得饿肚子,这是所谓“吃别人,省自家的”……我读来竟然很熟,中国味十足。说到底,贫困长着一样的脸孔。

埃尔诺的父亲就生在这样的家庭。他天性开朗,爱玩,虽然天蒙蒙亮就得起床挤牛奶、扫牛棚,可是并不抱怨。他说:“那时我们还是很高兴的,要不然还能怎么样呢?”他住在农场的马厩里,睡草垫,常常也想家的。他姐姐不是去城里当女佣了么,动辄跑回家,拎着小包裹站在栅栏外,又不敢进家门,末了被大人连打带骂送回主人家。他慢慢长成一个小帅哥,虽然识字不多,有时也读书,有些句子他印象深刻,像“穷人要满足于自己的命运”,可能他一边真的很满足,一边又很自卑。有一回他出门办事,需要签字确认时,他不知道怎么拼写,难堪之极,这事他记了一辈子。直到临死,他的皮夹里还存着女儿考上师范学校的录取通知单。他以女儿为荣。

他后来参军去了,因为“一战”开始了。战争让他大开眼界:巴黎、地铁、洛林的村庄;穿上军装就看不出身份的高低贵贱,那一节他照了很多照片。退伍以后他就不愿待在农村了,太凋敝了,他进城当了工人,在一家缆绳厂。因为长得俊,他被一个女工看上了,后来这个女工成了埃尔诺的母亲。

埃尔诺的母亲符合我们对于劳动妇女的一般想象,活泼,健旺,具有野蛮生长的力量。她是城郊人,一直以来都很骄傲:“我不是生在乡下的。”可是她过得跟乡下人一样凄惨,从小就挨饿,她说:“直到二十五岁,我还能吞得下大海和所有的鱼。”她吞下大海的时候是二十世纪三十年代,中国这边,梁思成夫妇学成归国,《子夜》里的吴荪甫在夜夜笙歌,欧美人潮水般涌来——也包括法国人,来这古老、贫穷的东方大国淘金,顺势以猎奇的眼光端起照相机,记录中国底层人的生活。难民、弃婴、黄包车夫、挑夫……个个忍耐、害羞、好脾气,大寒天袖着手,缩着脖子……他们为什么不将镜头对着自己人?比如埃尔诺的父母。可能被遮蔽了,不知道有那回事。也有可能是贫穷乃东方的主题,在西方只是例外,确切地说,它是一件名贵旧大衣的破里子。