构建以医教协同为核心的青少年心理健康服务体系

作者: 程万军 曾筝 王慧

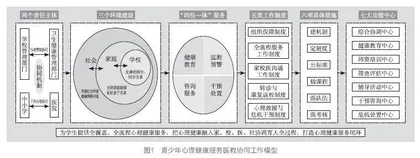

【摘 要】我国青少年心理健康服务在家庭重视程度、学校服务效果和社会支持方面仍存在一些问题,特别是教育和医疗方面的资源力量尚未有效整合。本文基于全国社会心理服务体系建设试点工作经验,提出青少年心理健康服务医教协同模型。模型强调把心理健康融入“家校社医”协同育人全过程,通过目标构建、责任落实、环境建设、四位一体服务、制度建立、措施实施、功能中心建设等,建立一套以卫生健康和教育部门深度协同为核心的跨部门工作体系,为青少年提供全覆盖、全流程、全方位的心理健康服务。

【关键词】青少年 医教协同 心理健康 服务体系

青少年①身心健康事关国家和民族未来,事关千千万万家庭幸福安康。促进青少年身心健康、全面发展,是党中央关心、人民群众关切、社会关注的重大课题。做好青少年心理健康工作是一项复杂的系统工程,涉及健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置等全覆盖、全流程、全方位的系统化服务,同时需要个人、家庭、学校、医疗机构、社会以及政府部门密切合作、协同推进。

我们在总结全国社会心理服务体系建设典型经验②基础上,参考高校心理健康工作取得的成效,提出一个以卫生健康和教育部门深度协同为核心的跨部门工作模型,以期为基层建构青少年心理健康服务体系提供指导和参考。

一、青少年心理健康服务面临的主要问题

青少年生长发育持续时间较长,跨越学龄期、青春期等发育发展敏感期、关键期,各阶段身心发育差异显著、影响因素多、不确定性大且十分复杂,做好青少年心理健康服务面临诸多困难和挑战。

1. 青少年心理健康工作缺少专业支持

从目前中小学校心理健康工作开展情况看,普遍存在为心理健康教师开展工作提供专业支持力度不够的问题。没有统一的心理健康课程体系、教材教案,也没有建立系统的继续教育和能力提升机制,使心理健康教师常常面临有心无力的窘境。另外,由于缺乏统一的标准规范和专业技术支持,学校在开展学生心理健康筛查监测、干预处置等方面也面临诸多困难和挑战。

2. 对心理健康服务工作的认识程度有待加深

从调研中了解到,基层教育和卫生健康机构对青少年心理健康工作的重要性、系统性、复杂性认识不够,政策落实不到位,工作流于形式。比如,心理健康教育课被占用,心理辅导室使用率低,重筛查轻干预服务等。

3. 教师的心理健康专业能力有待提升

学校承担着青少年心理健康防护的重要责任,但班主任、学科教师以及相关行政管理人员等普遍缺乏心理健康基本知识和技能,心理教育教师的专业能力也有待提升[1],难以及时觉察学生心理变化,不能早期识别、发现有心理问题的学生。

4. 家长认知水平亟待提高

家庭关系紧张、家庭结构不完整、父母陪伴缺失、关爱缺少、养育方式不当、经济条件差等,是青少年心理健康的高风险因素[2-3]。家长普遍缺乏对青少年发展关键期身体、心理发育发展规律的认识,缺乏对常见心理行为问题和精神障碍的早期识别能力,缺乏对孩子情绪问题、学习困难、人际交往、暴力等应激性事件引发心理问题的应对方法。有的家长对心理健康问题存在严重的病耻感[4-6],讳疾忌医。

5. 医疗机构精神心理服务供给不足

目前,我国精神卫生机构总量不足且区域分布不均,精神卫生专业技术人员数量不足[7]。综合医院开设精神心理或临床心理科的比例较低,开设青少年心理健康门诊的更少。

6. 教育和医疗系统尚未形成有效合力

大部分地区还停留在学校邀请医生为学生、教师及家长开展心理健康科普的初级阶段。在健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置等环节还未开展实质性合作。尤其在信息共享、转介就医、休学复学、危机干预等方面,还存在衔接不畅等问题。

二、构建医教协同工作模型的基本原则

针对当前青少年心理健康存在的问题,我们提出青少年心理健康服务医教协同工作模型,主要基于以下三点原则。

1. 坚持预防与发展原则

预防是最经济、最有效的健康策略。在生命的各个阶段,都需要采取预防为主的策略[8],大力开展健康促进工作,提高民众心理健康素养水平,有效预防和减少心理健康问题。青少年心理健康促进工作应该顺应其身心发展规律,综合考虑阶段性、顺序性、个体差异等特点,营造适合青少年身心健康发展的环境,循序渐进地给予保护、引导和培育。

2. 营造适宜青少年心理健康发展的环境

当前,从家校社对青少年的影响程度看,家庭和学校两个环境首当其冲,同等重要[9]91。从时长上看,青少年在学校的有效时长已经超过在家时长。从现实情况看,由于传统的社区功能弱化,影响青少年的社会环境因素主要集中在朋辈关系和网络。因此,营造适宜青少年心理健康发展环境的重点应以学校环境为主,辐射带动家庭联动,同时,为青少年健康成长营造风清气正的网络空间。

3. 以社会大处方代替医疗小处方

总结全国社会心理服务体系建设工作优秀案例,我们发现,“党政主导、部门协调、社会支持、个人参与”的社会心理服务是解决个体、群体及社会层面各类问题的有效模式。党政机关和各群团部门都可以在青少年社会心理服务工作中发挥重要作用,特别是医疗卫生和教育部门要深度协同。

三、构建医教协同工作模型的具体内容

医教协同需要系统化、体系化推进,持续开展。青少年心理健康服务医教协同工作模型(见图1)可以具体阐述为:一个总体目标、两个责任主体、三个环境建设、“四位一体”服务、五类工作制度、六项具体措施、七大功能(资源)中心。

1. 一个总体目标

立足青少年身心发育特点,以促进全面发展、健康成长为总体目标,以医教协同为核心,注重顶层设计,统筹各方资源,完善体制机制,为青少年提供全覆盖、全流程、全方位的心理健康服务。

2. 两个责任主体

分层建立卫生健康和学校管理部门两个责任主体的深度协同,包括三个层次。一是两个系统行政管理部门的协同,为建立青少年心理健康服务体系提供政策保障。二是区域精神卫生防治机构和教育科研机构协同,为青少年心理健康服务体系建设提供技术指导和资源性支持。三是中小学校和医疗卫生服务机构协同,实现服务对接和资源共享,保障各项政策措施落地。

3. 三个环境建设

以学校为核心,辐射家庭和社会,营造良好的师生关系、同学关系、亲子关系以及积极健康的网络环境。要充分发挥学校在三个环境建设中的核心作用,发挥家访、家长会等制度优势,做好健康教育,提高家长、教师对青少年心理健康问题早期识别能力。

4. “四位一体”服务

健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”,为青少年提供全覆盖、全流程、全方位的心理健康服务。心理健康教育要贯穿始终,重点是提高学生、教师、家长的心理健康素养。

5. 五类工作制度

建立一套完善的工作制度,是保障系统化、规范化推进学生心理健康服务体系建设的基础。

一是组织保障制度。管理层面建立教育和卫生行政管理部门共同牵头的联席会议制度、人员和资金保障制度、信息定期共享沟通制度等。建议由学校和医疗机构党委、行政主要领导牵头,成立工作领导小组,医疗专家、心理健康副校长、德育主任成立工作团队,吸纳班主任、学科教师共同参与,制订青少年心理健康服务的工作计划和总结制度等。

二是全流程服务工作制度。具体规范心理健康常态化宣传教育、青少年心理健康状况监测筛查评估、健康咨询服务、人员培训等工作的开展。

三是家校医沟通工作制度。医疗专家根据学生心理状况筛查评估结果、特殊时间节点等,会同学校共同制定家校沟通的具体策略、问卷调查表等,包括组织家长会、开展家访工作、组织开展家长培训、家长心理健康教育培训内容的标准化建设等。

四是转诊与康复返校制度。教育和卫生健康行政管理部门牵头,学校和医疗机构根据实际情况,具体规范青少年转诊条件、转诊流程、返校流程、后续追踪支持、信息保密、资料保存等。

五是心理救援与危机干预制度。包括教育与预防、早期预警工作、心理援助、应急处置、资料管理等。

6. 六项具体措施

一是建机制。深度整合医疗和教育资源,建立资源、技术、人才、信息、保障等共享机制。

二是定制度。分层分类制定各项制度,明确目标要求,细化分工责任,规范工作流程,强化评估考核,保障工作成效。

三是出标准。研究制定筛查监测、心理辅导、干预处置等相关标准规范。

四是做课程。研发各类人群的健康教育标准化科普课程、青少年心理健康课程及人才队伍专业能力培训课程等。

五是强队伍。分级分类建设高水平心理健康服务队伍。学校层面包括行政管理人员、班主任、学科教师、心理健康教师、家长委员会、班级心理委员等。医院层面包括公共卫生管理人员、派驻学校的心理健康副校长、精神科医师、心理治疗师、护士等。社会层面包括心理咨询机构、社会工作机构专业技术人员等。另外,还要组建区域专家队伍和心理援助与危机干预队伍。

六是强考核。将青少年心理健康服务工作纳入相关评价和考核,加强监督落实。

7. 七大功能(资源)中心

功能(资源)中心旨在为区域内各级各类机构和人员开展青少年心理健康服务提供资源支持和技术保障。各功能(资源)中心形式上可以是实体机构或虚设机构,但应具备相应功能并承担职责任务。

一是建立区域综合协调中心。主要职责是统筹协调区域心理健康服务工作,制订区域心理健康服务工作方案;建立青少年心理健康资源网络,优化资源配置;定期开展工作检查、评估、监督和反馈,确保工作质量和效果。

二是建立健康教育中心。主要职责是开展心理健康知识科普宣传,提高青少年、家长、教师对心理健康的认识和理解;根据不同人群特点,制订符合实际情况的心理健康教育计划;设计具有针对性的、标准化心理健康教育课程;组织开展心理健康活动,增强青少年、家长和教师对心理健康的关注和参与度,共同促进青少年健康成长。

三是建立师资培训中心(加挂研究中心牌子)。主要职责是根据青少年心理健康服务需要,制订全面的培训计划,组织各类培训活动;通过招聘、选拔和培养等方式,建设一支高素质、专业化的心理健康服务师资队伍,为有需要的青少年心理健康服务提供者提供切实有效的支持和帮助;不断优化培训计划和课程内容设计,确保培训质量和效果;开展相关研究,为工作开展提供技术支持。

四是建立筛查评估中心(加挂信息技术及大数据中心牌子)。主要职责是对青少年进行心理健康筛查评估;根据筛查结果,对有需要的青少年及其家长进行全面访谈,制订个性化的干预计划;搭建青少年心理健康大数据信息平台,为青少年建立个人心理健康档案。

五是建立学校辅导活动中心。主要职责是制订青少年心理健康辅导工作计划,定期开展青少年团体辅导,帮助他们保持健康的心理状态,培养良好的心理素质;根据青少年的需求和兴趣,不断调整和完善团体辅导的内容和形式。重点要明确学校辅导活动中心和干预咨询中心的工作边界,辅导活动中心不开展针对个体的心理咨询服务。

六是建立干预咨询中心。主要职责是组建区域心理咨询专业人才队伍;为青少年提供心理咨询和辅导服务;为学校开展科普、筛查、干预等心理健康工作提供技术支持;为学校转介的学生提供个案心理咨询;及时转介中重度心理问题学生,及时上报。

七是建立危机处置中心。组建区域青少年心理危机干预及预防机制工作小组,建立完善工作机制;对有自残、自杀倾向的青少年实施心理援助和危机干预。

四、工作建议

医教协同模式旨在为青少年提供全覆盖、全流程、全方位的心理健康服务,工作重点是服务体系建设。