高质量发展背景下区域教研转型的浦东实践

作者: 徐宏亮

【摘 要】 区域教研如何转型,既是新时代基础教育教研工作的新要求,也是区域教育高质量发展的关键问题。上海市浦东教育研究院借助现代教育治理理念、临床实践型教师培养模式和群体动力理论支撑,搭建以“融”为方式、以“研”为核心的“浦融研”立交桥,探究“浦融研”数智模式,通过教研机制、教研模式、教研队伍、教研技术、研修空间五大路径实施,在重塑区域教研形态、推动区域教研改革深化、促进区域教师竞相成长、助推区域教育优质均衡四个方面取得了一定实效,建立了纵向衔接、横向贯通的“新五级区域教研机制”,初步形成了层次丰富、交互融通的“教—科—研—训—评”一体化的区域教研新形态。

【关键词】教育高质量发展 区域教研转型 “浦融研”教研立交桥 浦东实践

2019年11月,教育部印发的《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》(以下简称《意见》)明确提出,进一步完善国家、省、市、县、校五级教研工作体系,有条件的地方应独立设置教研机构,暂不具备条件的地方应在相对统一的教育事业单位内独立设置,形成上下联动、运行高效的教研工作机制。对此,如何在传统的三级教研制度基础上做进一步的延伸,更好地发挥区域教研和校本教研的主动性,是浦东新区教研体系的发展方向之一。《基础教育课程教学改革深化行动方案》要求,提升教师和教研员专业化水平,确保高质量落实课程教学改革要求,深入推进教育数字化,促进信息技术与教育教学深度融合。上海市浦东新区教育发展研究院(以下简称“浦发院”)积极探索通过信息技术支撑,创新教研方式,推动区域教研数字化转型,带动区域基础教育高质量发展,以更好地适应和服务于浦东建设国家级引领区的需要。

浦发院是“上海市提升中小学(幼儿园)课程领导力行动研究项目(第四轮)项目区”牵头单位和上海市普通高中新课程、新教材实施研究与实践项目学校,校情多样,硬件配置难以有效支持多种教研空间的即时通信和无感交互,面积1210平方千米,地理空间跨度大……因教育体量巨大而面临教研结构性、机制性和效能性等问题,以及教研模式的数字化转型、教师专业发展的分类分层培养等矛盾纠缠,呈现出紧迫性、多样化和个性化特征,如“多头管理但边界不清、职能交叉但职责不明、资源配置分散而统筹能力不足”等痼疾重发[1]。如何搭建“浦融研”教研立交桥、提高区域教研质量,成为浦东新区教研发展的迫切需求。

基于此,笔者遵循政策导向,针对浦东新区教研发展面临的突出问题和迫切需求,借助现代教育治理理念、临床实践型教师培养模式和群体动力理论支撑,对浦东新区进行了广泛调研和深度思考,整体架构教研机制、教研模式、教研队伍、教研技术、研修空间五大教研体系,积极探索系统性变革路径,尝试形成可推广性、可操作性的浦东样本,为中国教研制度在传承中发展提供实践借鉴。

一、理论依据:“浦融研”立交桥之“道”

首先,教研转型不仅是方法手段的转型,更是思想观念的转型[2]。有研究者通过梳理我国教研体系的发生发展及其定位与定性,指出当前我国教研工作的转型,需要纳入教育治理体系与治理能力现代化的框架内加以思考与推进,才能促进教育系统的开放性、包容性和成长性[3]。而“治理体系与治理能力的现代化说到底是从过去的控制式思维(垂直式管理)向协调式思维(横向式治理)的转变”[4]。基于此,“浦融研”立交桥的搭建首先是基于现代化教育治理的理念转变,即将“教研工作的思维方式从自上而下的命令型、管理型思维,转变为与教师平等交流、合作参与的支持性、服务性思维”[5]。自上而下的命令型、管理型教研思维面对浦东新区地域广、体量大的现实处境,只会变得更为冗杂、臃肿、教研实效低下。因此,如何寻求区域与学校之间、教研员与教师之间的合作交流与良性互动,是浦东教研模式实施的落脚点。

其次,教研制度本身是通过促进教师专业成长的实践改进来推动教育质量的提高,其中,教师的成长与实践的改进是教研体系搭建的核心关注点。对此,浦东新区“浦融研”立交桥借鉴了美国“临床实践型教师培养模式”。2010年11月,美国全国教师教育认证委员会“蓝带小组”(The Blue Ribbon Panel)发布题为“通过临床实践转变教师教育:培养高效教师的国家策略”的研究报告,提出了“临床实践型教师教育模式”。这一模式设计的基本理念是“教师是一个类似于医学、护理或临床心理学的临床实践专业”,它通过以研究“学习”与“学习者”为中心的临床教育实习制度的全方位设计,促使高校、政府以及中小学等相关主体建立合作共同体,以构建实践取向的教师培养模式,提高教师培养质量[6]。“浦融研”立交桥借鉴这一模式中“以实践为取向”的培养理念,以及相关主体合作伙伴关系搭建路径。

最后,美国心理学家库尔特·勒温(Kurt Lewin)的群体动力理论认为,群体中的个体间是相互依赖和影响的关系,群体中的分裂和内聚这一矛盾统一体作为群体活动过程中的客观存在物,其作用关系直接影响群体的行为取向,而良好的内聚性是一个群体保持良好生命力和实现可持续发展的关键。这种群体成员间的关系和群体氛围的变化过程对个体的行为和态度具有直接影响。群体行为的动态变化受群体凝聚力(Cohesive Force,CoF)、群体驱动力(Driving Force,DrF)和群体耗散力(DissipativeForce,DiF)三种动力要素的综合影响[7]。群体动力理论具有借鉴价值,建设“浦融研”立交桥,依托在线教育教学平台和网络教学资源,形成数字化教研交互场域,拓宽课堂内外联动、虚实空间融合、线上线下融合的教研路径。

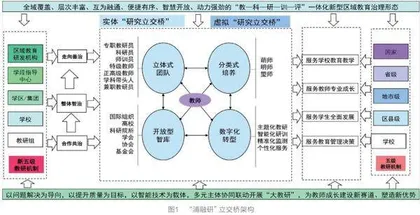

基于此,浦发院搭建了以“融”为方式、以“研”为核心的“浦融研”立交桥(见图1)。其中,以“融”为方式,遵循现代化教育治理观下的“横向式治理”理念寻求组织架构的“融通性”。一方面,指向浦东区域教研机构的组织架构的横向融通性,搭建了“教研员—中心组—一线教师”的三层教研系统;另一方面,指向浦东区域教研与一线教师的日常教学活动范畴的融通性,浦发院内设职能部门与一线教师的日常教育教学活动范畴相匹配,实现一线教师的教育教学相关各项业务有部门归口、有专业支撑、有强力保障。以“研”为核心,依据“以实践为取向”,围绕“教研”这一根本内容基础教育课程改革中的重点、难点与热点,深化理论研究,共同研讨,协同配合,集体攻关,成果共享,实现方向引领与实践创新的多向融通与互通联动。综上,“浦融研”立交桥目的在于打破原有壁垒,形成浦东全域覆盖、层次丰富、互为融通、便捷有序、智慧开放、动力强劲的“教—科—研—训—评”一体化新型区域教育治理形态。

二、路径选择:“浦融研”立交桥之“术”

在“浦融研”立交桥整体架构基础上,浦东为提升区域内教研质量,积极摸索、尝试形成可推广、可操作的经验,分别从教研机制、教研模式、教研队伍、教研技术、研修空间五个方面进行了路径设计。

1. 深化“新五级教研机制”

为攻克浦东新区因地域范围广、教育体量大带来的结构性、系统性、高效性的教研难题,在浦东新区范围内,打通各类教育单位之间的学段壁垒、资源壁垒、平台壁垒,促进信息资源在教育决策者、研究者、实践者等多种主体之间动态汇集、多向流动,笔者借助数字化平台完成教研活动的线上线下混合,开展错时教学研讨活动提质增效,建立纵向衔接、横向贯通的区域性“新五级教研机制”,即区域、学段、学区集团、学校、教研组积极尝试多主体协同教研模式,合力推进课程改革,通过区域统筹明确各主体职责,解决职能交叉重复的问题。

“新五级教研机制”具有以下五个特征,即全局把控:全区教研活动总览,清晰可见。精准管理:以量化的方式确定工作计划和目标,通过数据报表来评估教研工作进展以及工作效果。高效流转:一份标准教学设计分享至全区教师,只需要一键推送。灵活扩展:“浦融研”支持灵活组建教研团队,按需定制。便捷循迹:教研活动数据留痕,支持追溯查询,形成教师成长档案。

2. 创新协作互动教研模式

《意见》指出,教研机构要加强与中小学校、高等学校、科研院所、教师培训、考试评价、电化教育、教育装备等单位的协作。浦发院基于教师日常教育教学活动范畴,内设与之相匹配的不同职能的业务部门。其中,由教研部门牵头,利用新技术为教研赋能,搭建平台、聚合资源、创建体系,更加强调教研层次的丰富性、不同教研主体间的互动性,以及教研资源与“过程和结果型数据”的个性化,形成教研大系统,创新教研模式。

围绕实践取向,首先,通过“研究立交桥”,加强教研与浦发院内设业务部门的协作,形成机制。教研与考试评价、教师培训、信息技术等相融通,将考试评价结果反馈到教研部门,在年级教研团队中开展分析诊断性的深度教研;将教研中反复出现的知识结构与能力结构中的薄弱点联通至教师培训部门,并整合纳入教师培训体系,进行有针对性的研修;将平台使用中的需求和问题与信息技术部门及时衔接。其次,在教师之间,以平台的功能设计,加强交流互动,满足参与教研的教师的多元需求,促进观点碰撞与思想火花迸发。最后,教研部门统筹中小学校、高等学校、科研院所等单位的协作,组织开展同步或者异步的联合教研活动。

3. 锤炼立体教研团队

为适应一线教与学的需要、解决好区域教研的“量”和“质”的问题,各学科积极创新教研模式。一方面,扩大教研容量,理论和实践相结合;另一方面,强调多渠道、多方式参与,提高教师教研参与度,在解决区域广、学校散、一线教师参与教研工学矛盾突出等实际问题上提供了“浦东教研模式”。浦发院以信息技术平台为载体,拓展原有的教研组织框架,既有属于日常教研的垂直组织,也有根据需要自愿组建的多个平行教研小组,实现“实”与“虚”相结合。同时,教师也可以在平台上实现多种形式的教研活动,根据不同需求组建教研团队,如自主个人研修、小组团队教研、学区和集团团队教研、跨学科大单元整合式教研等。实施系列设计的成效明显,即青年教师专业提升有路径,骨干教师的再发展有方向,引领型教师的经验释放有指向,为加快区域教研优质均衡发展提供了新动能。

4. 探究“浦融研”数智模式

借助数字化平台,浦东教研活动设计呈现出整体序列化与智能化的特征。教研活动安排迁移至线上平台,教研全过程透明,教研参与度可视可控,教研数据留痕可追溯。浦发院通过建立教研支架明确活动主题,通过创设专属讨论区赋能助力教师反思,通过发布多种形式的教研任务、提供高位理念引领的专家资源,打造智慧教研共生社区。教研任务支持智能化发布与统计分析,提升区域教研效率和质量。以信息技术为载体,协同联动开展“大教研”,已成为浦东教研的“新常态”。区校联动探索“双线融合教研模式”,即线上研修、线下研讨,任务单清晰,双线优势互补;沉浸式教研模式,即研修一体化融通滚动推进;平行式教研模式,即去中心化教研,多点因地制宜布局,高效协同立体教研。

5. 营造超级研修空间

浦发院以共建、共治、共享为根本方式,以线上、线下“双线”混合为实施形式,升级信息技术硬件创设研修空间新场景,布局建设多个超级研修空间中心点,形成广覆盖、多点式、蜂窝状的区域研修空间分布形态,逐年逐步丰富“‘浦融研’立交桥”体系。在推动“浦融研”实施的过程中,仍然受到多种因素的制约,如浦东区域空间跨度大、设施设备参差不齐,教师的专业成长诉求也千姿百态;校情学情复杂多样,硬件配置无法有效支持多种教研空间的即时通信和无感交互……因此,“浦融研”立交桥将以超级研修空间建设为抓手,高效合理地统筹规划区域研修中心点布局,打破教研时空局限,支持“教研立交桥”体系的常态化、便捷化、灵活化的运行,支撑区域教研改革持续深化。

三、阶段成果:“浦融研”立交桥之“效”

在“浦融研”立交桥的实施过程中,浦发院取得了显著成效,这些成效直接促进了区域教育的发展,为教师专业成长和教育质量的提升贡献了重要力量。

1. 重塑区域教研形态

通过构建数字化组织空间和推动教研转型,浦发院成功重塑了区域教研的形态。从多级别、多形式的教研活动到建立去中心化的大教研模式,为教师提供了更广泛、更深入的教研资源和支持,使得教研活动更加贴近实际、更具针对性。浦发院在全区遴选100所试点学校,包括31所幼儿园、34所小学、23所初中、12所高中,打造智慧共生课堂智能化教学环境,幼儿园启动AR体感智慧教室、中小学启动AI智能交互教室、数字交互实训教室等创新数字空间建设,提供一师一空间,一科多工具,链接3D模型资源、虚拟仿真实验资源以及主题场馆等数字资源,加快构建物联、数联、智联三位一体的智慧教育生态系统,提供交互式、沉浸式、趣味性、跨学科、创新性的学习体验,实现数字空间、数字技术与教育教学的深度融合。