“引·联·创·演”:素养指向的初中音乐任务驱动教学路径

作者: 叶丽宝 王雄云

【摘 要】“双新”背景下,核心素养指向的音乐课堂教学研究逐步深入。新课标突出强调以学习任务为抓手,关注学科实践,然而当下音乐课堂教学“强控制,弱指导”,音乐知识学习“硬接受,难运用”,音乐素养生成“受影响,被牵制”成了突出问题。本文提出素养指向的初中音乐任务驱动式教学理念,通过“引·联·创·演”这一教学路径,激发教师对学生审美感知、关键能力、高阶思维以及课堂评价的关注,实现音乐课堂从单纯的知识传授到素养全面培育的转变,为音乐课堂核心素养落地提供可借鉴的经验,具有积极的现实意义。

【关键词】引·联·创·演 素养指向 初中音乐 任务驱动教学

一、缘起:教学现状的观察与反思

1. 音乐课堂教学“强控制,弱指导”

当下的音乐课堂,“强控制,弱指导”成为突出问题,教师仍然是控制者而非引导者、促进者,学生缺乏自主发展的空间和独立思考的时间,只能按部就班沿着教师设定的路线进行学习。因此,将主体地位还给学生,发挥教师的引导与促进作用,是当下教育变革的重要任务。

2. 音乐知识学习“硬接受,难运用”

音乐知识与技能的学习需要反复实践、运用才能逐渐掌握。传统音乐课堂中音乐知识与技能的学习机械化、单一化,缺乏趣味性,导致学生学习效果不佳。除此之外,学生没有足够的思考时间和运用空间,对于音乐知识与技能的迁移转换、运用实践更是无从谈起。

3. 音乐素养生成“受影响,被牵制”

鉴于上述情况,新课标所提出的审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解等核心素养[1]的培育过程自然“受影响,被牵制”。音乐课堂未能指向核心素养的培育,这导致学生无法从音乐课程的学习中树立正确价值观,培养必备品格和关键能力。

因此,初中音乐教学迫切需要一线教师不断反思与持续探索。笔者在实践中探寻方法、总结经验,提出“‘引·联·创·演’:素养指向的初中音乐任务驱动教学路径”,以努力突破当前困境。

二、探寻:“任务驱动”教学理念与路径

1. “任务驱动”教学理念

“任务驱动”教学的核心思想是通过设计具有实际意义的任务,激发学生的学习兴趣和动力,促使他们主动探索、学习和实践。在这种教学模式下,教师不再是知识的单向传授者,而转变为学习活动的引导者和协作者,学生则成为学习活动的主体和实践者。课堂学习中,学生主体参与实践活动,把音乐知识与技能进行联结,直面学习任务,在新情境中合作探究、迁移运用、创造表现并改进提升。

2. “任务驱动”教学的四条路径—“引·联·

创·演”

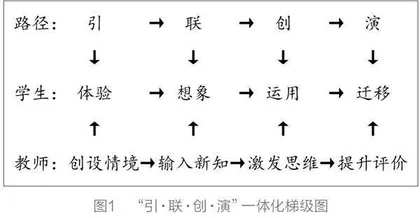

“引”是指大情境下的音乐审美感知,指向真实问题的产生,梳理学习的关键线索;“联”是指大概念下的学科知识体系建构,指向核心概念的理解,梳理学习的关键能力(知识与技能);“创”是指大任务下的活动内容建构,指向学习过程中的音乐活动经验,唤醒学习的高阶思维;“演”是指评价下的综合素养体现,指向学习成果的迁移转换,展现学生的多元能力(见图1)。

3. “任务驱动”和“引·联·创·演”的联系

“任务驱动”是一种教学方法,“引·联·创·演”

则是一种具体的教学路径,可以应用于“任务驱动”教学中,它们之间有着密切的联系。在“任务驱动”教学中,教师可以通过“引·联·创·演”的教学策略,引导学生主动探索、学习和实践,促进知识的迁移和应用,培养学生的创新精神和实践能力。同时,“引·联·创·演”也可以作为评价“任务驱动”教学效果的重要标准之一,帮助教师了解学生的学习情况和进步程度,及时调整教学策略和方法。

三、实施:“引·联·创·演”的设计与实践

1. 引:设计情境化任务,建立审美感知

情境化学习是培育核心素养的必然要求,是以真实情境激发学生的学习动机。李吉林老师认为,“情境”分别指“有感情”和“有境界”。可见“情境”与实际生活贴近,并能使学生获取音乐知识,体验音乐在生活中带来的美好感觉。《新课程关键词》书中提到,“作为真实情境中的问题解决:任务成于对知识迁移运用的追求”,“此时,人们对于学习任务的关注点,开始从作为学习目标的靶向转向作为强调真实情境的问题解决”[2]。

(1)设计课堂模块,引发审美感知

为聚焦核心素养的形成,教师在进行课堂教学设计时,需根据学情对知识模块、实践模块等做出适时调整,如课堂上如何导入、授新预估、合作探究、任务分割等,形成清晰的模块,以提高课堂效率。

(2)设计生活体验,引证体验内容

以学生生活经验为基点,设计真实的学习环境,通过真实的活动来实现知识的情境性。实践中,教师要设计有趣且具有挑战性的体验活动,同时关注学生的需求,使学生不仅能获得愉悦的音乐体验,还能在体验中积极探索并应用知识。

(3)设计情境问题,引导主动参与

教师通过问题链引导学生主动参与,以追问、抛问、解问等方式,打破学生只听无赏、被动学习的局面,帮助学生运用已学知识解决问题、主动参与、构建和运用知识。学生在情境中通过合作、互动,从感性体验的学习走向课堂问题的解决。

【案例1】人音版音乐教材七年级下册第一单元的《一二三四歌》。

本节课设置了“设计课堂模块,引发审美感知”“设计生活体验,引证体验内容”“设计情境问题,引导主动参与”三个模块,带领学生共赴一场军营之旅。导入环节从每日的跑操引出“一二三四”口号,引发学生感知口号辅助跑操的美好;生活体验主要围绕学生如何改进班级口号来进行;情境问题的设计是为了引导学生主动参与,教师提出问题:“你们的口号怎么念更好?”“这样念可以吗?”在这样的抛问、追问中把学生带入学习情境。

①跑操场景。教师问:“咱们班的口号是什么?一起念‘一二三四’。”

任务一:思考如何念“一二三四”效果更好。学生分组思考并展示,教师示范,得出“用铿锵有力和渐强力度来演唱更好”的结论,在节奏中用休止符通过停顿创造出一种期待感,让听众在等待中感受乐曲所要表达的情感。

②军营场景。教师问“一二三四”源于哪里,并引出该歌曲。

任务二:学生分A、B、C三组分析三个乐段中特别的节奏,唱一唱,想一想怎么唱才能更好地表现出来。

2. 联:构建学习支架,培养关键能力

构建学习支架是音乐学科实践中一种有效的教学方法。教师通过设计层次化的学习任务、提供多元化的学习资源、建立反馈机制以及注重实践应用等方式,有效地帮助学生逐步掌握音乐知识和技能,提高他们的音乐素养和表现能力。

(1)“滚动式”联探,稳抓核心概念

学生在音乐学习中以动态、连续的方式深入探索,将新知识与旧知识联系学习,形成一种“滚动式”的学习过程,并不断地提出新问题、寻找新答案。学生在“滚动式”联探的过程中稳抓核心概念,可以不断拓宽知识视野,发现新的联系和规律,还可以确保自己在这个过程中始终把握住最重要的知识点,避免迷失在细枝末节之中。

(2)“互证式”联结,融合学科知识

“互证式”联结是一种具有创新性和实效性的教学方法,它强调不同学科之间的交叉融合。教师通过互相证明和互相补充的方式,坚持“实践—反思—再实践—再反思”的互证式课例研究,持续优化课堂。这种联结方式不仅能培养学生的跨学科思维能力和创新能力,还能提升他们的综合素质。

(3)“常态化”联动,触发关键能力

在日常音乐教学中,教师通过多样化的教学方式和活动,将音乐课堂与其他学科、校外资源、学生日常生活紧密联系起来,保持“常态化”联动。这种联动不仅丰富了教学内容,还提高了学生的学习兴趣和参与度,更有效地触发学生的关键能力,促进学生的全面发展。

【案例2】人音版音乐教材七年级下册第二单元“影视金曲”。

本节课设置了“滚动式”联探、“互证式”联结、“常态化”联动三个模块,引导学生探究影视音乐的无限魅力。首先,“滚动式”联探,将新旧知识链接,形成新的收获。如在学习《长江之歌》后,学生对主题歌的作用有所了解,接着学习主题音乐《辛德勒的名单》就可以以旧带新,滚动联探,稳抓核心概念。其次,“互证式”联结,把几首影视作品分组探究后,学习分享、验证,将影视与音乐融合,并通过不断反思来不断获得音乐知识。最后,“常态化”联动,多样化地进行学习活动,触发学生的关键能力。

3. 创:开展合作探究,唤醒高阶思维

高阶思维是学生必备的核心能力,它考验学生的分析、综合、评价和创新等能力。而合作探究作为一种有效的教学方法,能够很好地唤醒和培养学生的高阶思维。教师应鼓励学生之间的交流与分享,让不同的思想和观点得以碰撞、融合。

(1)创造想象空间,激发学习动力

从激发学生的学习动力考量,创造想象空间可以极大地帮助学生进行音乐创造性活动,如鼓励学生创作音乐,无论是作曲、编曲,都可以让学生感受到音乐的魅力,激发他们对音乐的兴趣和热爱,从而提高音乐素养和创造力。

(2)创新思维方式,提升表现能力

教师通过引入多元化的教学方法,鼓励学生的批判性思维、提供创新实践的机会以及建立积极的课堂氛围,从而提升学生的音乐技能和表现力,培养学生的创造力。

(3)创见高阶成果,培养核心素养

高阶成果是指学生通过深度学习、思考和实践所获得的具有科学性和实践性的成果。音乐,作为一种世界性的语言,是人类文化的重要组成部分。随着教育改革的不断深化,音乐学科在教学中的地位日益凸显。音乐学科创见高阶成果,不仅可以丰富课程内容,提高学生的学习兴趣,还能够培养学生的核心素养,促进学生的全面发展。

【案例3】人音版音乐教材七年级下册第三单元的《青春舞曲》。

本节课设置了“创造想象空间,激发学习动力”“创新思维方式,提升表现能力”“创见高阶成果,培养核心素养”三大学习模块,引导学生走近新疆维吾尔族,领略西域风情。维吾尔族音乐节奏、情绪极具特色和韵味。“创”的环节需要学生之间进行合作探究,所以在激发学习动力时,教师设计了改变歌曲速度、节奏等进行想象创作的任务。为提升表现能力,选用维吾尔族基本舞步和动作进行延伸,创编新舞蹈。而创见高阶成果的要求是最高的,需要学生深入领会歌曲的深意,联系生活,运用于实际中。

学唱完《青春舞曲》,学生对歌曲的人文性和音乐性都有所掌握。接着,为唤醒学生的音乐思维,发掘他们的音乐能力,教师组织学生通过合作探究进行深度学习。

任务一:音乐创作。

①要求改变《青春舞曲》的旋律、节奏、速度等,创作属于自己的青春歌曲。

②使用音乐制作软件或简单的音乐工具,让学生亲自体验创作的乐趣。

任务二:舞蹈编排。

①看维吾尔族舞蹈的基本动作和舞步视频,结合《青春舞曲》的节奏和旋律特点,创编舞蹈动作。

②自由发挥,创作属于自己的舞蹈,并举行舞蹈比赛或展示活动。

任务三:文学创作。

①根据《青春舞曲》的灵感,创作诗歌、散文或短篇小说。

②通过文字表达自己对青春的理解和感受,并与其他同学分享。

课余任务:社会实践 。

①参加志愿者活动或社区服务,以实际行动践行青春的价值和意义。

②用唱歌、跳舞、演奏、曲艺等方式,传递青春的活力。

4. 演:转换学习成果,赋能评价展示

转换学习成果并赋能评价展示是一个重要的过程,它将学习者在学习过程中获得的知识、技能和经验转化为可展示、可评价的形式,还能及时反馈、指导以及促进学习成果的持续应用。《促进学习的课堂评价:做得对 用得好(第二版)》一书提到:“鼓励学生进行自我反思,追踪并分享他们的学习。”[3]这种评价方式不一定是给分数,但可以更好地展示学习者的学习成果,同时促进他们的全面发展和进步。