课堂观察新模型:聚焦真实的学习和真正的价值

作者: 刘建平 姚菊容

【摘 要】课堂观察运用焦点学生观察法,通过对焦点学生学习过程中的关键事件的分析,从学习内容、学习过程、学习方式、学习结果四个维度来观察,了解学生学习的真相;从判断价值、促成价值、创生价值三个方面来分析,分别看真实学习是否发生、是否有激励期许的达成、是否有超越预期的收获;最后,通过即席式汇报或反刍式汇报进行课堂观察的反馈,以“学”反观“教”,让“教”真正服务于“学”。

【关键词】课堂观察 焦点学生 真实学习 真正价值

课堂观察是课堂研究广为使用的一种研究方法。在我国,一线教师最常见的听课评课,是坐在教室后面或侧面的课堂观察。崔允漷教授提出的LICC课堂观察范式,是学者所倡导的“一种专业的听评课”。

广东省东莞松山湖中心小学历经五年多的校本行动研究,聚焦真实的学习和真正的价值,探索构建了“问题+”教学课堂观察实践模型—一法、二聚焦、四看、二汇报,简称“课堂观察新模型一二四二”,为反观教学、改进教学提供了蚂蚁视角,常人可学,常态可用。

一、课堂观察实践模型之方法(一法):焦点学生观察法

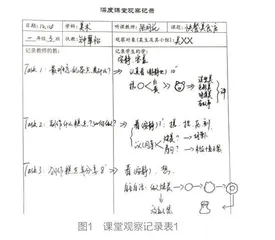

焦点学生观察法,也叫焦点学生完整学习历程观察与关键事件分析法,即选一两个学生作为观察对象,细致观察和收集学习证据,并对其学习过程中的关键事件进行分析。一节课安排3~5位课堂观察员,上课时,观察员们各自选定焦点学生(不选极特殊学生作为观察对象),搬一个小凳,坐在学生旁边,对焦点学生课堂上的身体姿态、动作表情、语言、学习单的填写等进行观察,并采用速记、拍照、录音等方式进行记录(见图1、图2)。

课堂观察记录详略得当,即教师的“教”要略,焦点学生的“学”要详。如案例1《快餐美食店》一课的吴同学,课堂观察员以速记的方式记录了吴同学在三个环节中的表现:行为动作有“评、搓、捏、压、刻、想、说、做、放”;课堂实践有“做烧麦”。焦点学生通过认真倾听、同伴交流等掌握技法,然后进行方法的迁移应用—制作烧麦。案例2《认识整时》一课的黎同学,课堂观察员以图文结合的方式记录了黎同学的学习过程:环节一的“写下4~12、向四周看、拨钟、转身看墙上钟、画”,环节二的“想、写、交流、挠头”,详细记录了焦点学生的言行举止和思维轨迹。焦点学生如何从最初的茫然到最后的交流,学习与思考的过程清晰明了。

二、课堂观察实践模型之目的(二聚焦):聚焦真实的学习、聚焦真正的价值

1. 聚焦真实的学习

一切的“教”都是基于学生的“学”,都是为了让学生更好地“学”。聚焦真实的学习,主要看学生的学习是否发生、学习如何发生、学习发生几何,以此反观“教”、改进“教”。2019年,笔者在山东潍坊市寿光世纪学校观摩了一节语文课—《鱼游到了纸上》,有两个画面引发了笔者的深度思考。

【镜头一】老师:“运用动作神态描写人物的方法,描写一位旁观者。”

身边的A同学一会儿托腮一会儿挠头,一会儿看看天花板,左思右想就是不动笔;旁边小组的几位同学,一脸的茫然,几分钟过去了,学习单上一字未写。

【镜头二】老师:“谁来分享一下自己描写的旁观者?”

B同学举手,经老师允许后,详细地读出了自己描写的一位旁观者;C同学、D同学也举手,然后分别分享了自己写的片段。听课的老师面露喜色,有的甚至轻轻拍手叫好。

如果笔者不是坐在学生旁边,如果笔者没有去观察身边小组的其他学生,也会与在座的听课老师一样,觉得这节课上得很精彩,学生的学习已真实发生。但是笔者无意间看见的学习真相却是:语言实践环节,只有少数几位优秀学生有产出,班上大多数学生都不知如何下笔。只有用蚂蚁之眼的微观视角去看,才能更清晰、更细致地观察到学生真实的学习情况。

2. 聚焦真正的价值

聚焦真正的价值,主要是从判断价值、促成价值、创生价值三个方面,分别来看真实学习是否发生、是否有激励期许的达成、是否有超越预期的收获,如东莞松山湖中心小学张科敏老师听《荷叶圆圆》一课时记录的课堂观察结果。

我观察的是莫同学,他整节课不动声色,没有举手发言。

【环节一】老师:“你能读小水珠、小蜻蜓、小青蛙和小鱼儿的话吗?”

莫同学手指课文,认真朗读课文。老师接着要求带动作朗读,莫同学选择了小鱼儿这一部分。他先独自读一遍课文,然后边读边做动作。

【分析】整个环节,莫同学虽没有举手,却在静心学习、独立思考。

【环节二】老师:“你能展开想象,补充下面的句子吗?”

莫同学先想了想,然后靠近同桌:“小蜜蜂说:‘荷叶是我的歌台,我在荷叶上唱歌、跳舞。’”

同桌:“小蜜蜂说:‘荷叶是我的蹦蹦床,我在那儿蹦来蹦去。’”

莫同学回应:“我觉得你可以改成‘小蜜蜂说:“荷叶是蹦蹦床。”小蜜蜂在荷叶上蹦来蹦去’,这样就和书上很像了。”

说完就静静地听全班同学交流。

【分析】本环节,莫同学虽没有举手发言,但主动与同伴交流,并在倾听的基础上提出建议。

【环节三】老师:“请你展开丰富的想象,仿照课文的句式,选择一种事物说一说。”

莫同学:“小鸟说:‘大树是我的家。’小鸟在大树上睡觉。”

同桌:“小鸟说:‘大树是我的伙伴。’小鸟在大树上快乐地飞来飞去。”

莫同学看了看四周:“我们说完了干什么?”

同桌回应:“不知道。”

莫同学:“不如我们听听前面的人怎么说吧!”

同桌用手指轻轻地点了点前面同学的后背:“你说的什么?”

前面的同学:“小鸟说:‘大树是我的家。’小鸟躺在大树上睡懒觉。”

同桌:“小鸟说:‘大树是我的伙伴。’小鸟停在大树上聊天。”

莫同学:“小鸟说:‘大树是我的太阳伞。’小鸟躲在大树上乘凉。”

【分析】本环节,莫同学虽没有举手发言,但有思维产出。

莫同学整节课不动声色,没有举手发言。他的学习是否真实发生?张老师用焦点学生观察法,记录了莫同学的言行举止,了解了他的课堂真实学习历程,才发现莫同学虽没有举手发言,但在不同的环节分别有独立学习、同伴交流、畅所欲言的行为,莫同学的思维在这三个任务中不断成长与发展。课堂观察员张老师不仅从价值角度进行判断,同时也分享了激励期许的达成和超越预期的收获,从而让课堂观察散发生命的光辉。

三、课堂观察实践模型之内容(四看):看学习内容、看学习过程、看学习方式、看学习结果

课堂观察新模型的四看,指一看学习内容,学生是否把握本质与变式;二看学习过程,学生是否亲历建构与反思;三看学习方式,学生是否展开探索与协同;四看学习结果,学生是否学会迁移与运用。

1. 看学习内容,学生是否把握本质与变式

看焦点学生是否理解。如数学《直角与平行》一课,学习完平行线概念后,教师给出下面这道题(见图3),让学生看图后判断。学生如果判断正确,说明学生理解了,反之则说明学生没有理解,也就是在学习内容方面没有把握本质与变式。

2. 看学习过程,学生是否亲历建构与反思

看焦点学生是否经历。如科学《有趣的钓鱼玩具》一课,在探究“磁铁能吸引什么”环节,学生将经历“预测—实测—分析—发现规律”的探究过程(见图4)。如果学生在探究的过程中分心或开小差,没有经历完整的探究过程,那么就说明他没有亲历建构与反思。

3. 看学习方式,学生是否展开探索与协同

看焦点学生能否探究。如音乐《金孔雀轻轻跳》一课,老师让学生分组练习吹奏。

小宇:我来吹这句,你看我吹得对吗?

同伴:你吹的时候手指按孔要按紧,不要漏气。

小宇:我再来吹吹试试。

同伴:比刚才好多了,但是节奏要注意一下,不要越来越快。

小宇:那你帮我打拍,我再练一遍。

同伴:好的,我边唱边打拍,我们一起来合作。

小宇与同伴在练习吹奏的过程中互听互看、互帮互助,不仅练习了葫芦丝吹奏的技巧,训练了唱谱和节奏的准确性,同时增强了音乐中的分声部合作能力。由此可见,在学习方式方面,小宇和同伴展开了探索与协同。

4. 看学习结果,学生是否学会迁移与运用

看焦点学生能否运用。如语文《草原》一课,在语言实践环节,教师让学生读写景的片段,以修改符号的方式插入自己的感受。方同学能根据所习得的内容在文中加入5处感受(见图5),可见他学会了迁移与运用。

四、课堂观察实践模型之反馈(二汇报):即席式汇报、反刍式汇报

课堂观察新模型的二汇报,指即席式汇报和反刍式汇报。课堂观察汇报内容要真实,必须基于证据的解释与推理。证据包括身体姿态、动作表情、语言、学习单的填写等。汇报时观察员表达朴实,重在剖析焦点学生的关键性事件,陈述学生的学习思维过程,以及背后所反映的问题与规律。要据实陈述和推理,不做“秀”,不当“托”。

1. 即席式汇报

即席式汇报,指课毕休息间隙即刻向观课人员做课堂观察汇报,时间3分钟左右。由于时间紧迫,只聚焦一个点做汇报,其余的留待反刍式汇报。

案例:数学一年级上册《分类》

观察对象:刘同学与他同桌

汇报内容:大家好,我是这节课的课堂观察员覃老师。在问题探究环节,老师让孩子们把卡片先分类,并且说一说怎样摆能一眼看出哪种卡片最多。刘同学根据卡片的形状把6个圆形的摆一堆,4个三角形的摆一堆,5个方形的摆一堆。这时候他同桌转过身来对他说:“我是根据卡片上画的水果是有根儿还是没根儿来分类的,有根儿的水果摆一排,就能看出有9张,最多;没根儿的水果才6张。”说完他就来帮刘同学摆弄卡片。看到这儿我不禁很诧异,因为作为老师,我都没有想到可以这么分。刘同学看了看他同桌摆出来的卡片,点点头,看得出他赞同同桌的观点。下课之后,我就问他同桌:“小朋友,你刚才是怎么想的?”他跟我说:“有根儿的方便拿着根儿吃,没根儿的就不可以呀。”你看,孩子们将生活中的体验带到美妙的数学世界中,我们为这样的创造性思维点赞。

案例中,课堂观察员覃老师选择“学生给水果卡片分类”的关键性事件,通过动作、语言描述刘同学自己如何分类,以及与同桌交流分类方法的学习历程,内容真实,表述朴实且简洁,真实地反映了学生在学习过程中的所做、所言、所思,让倾听者可以直观地知道学生的学习是否真正发生以及如何发生。

2. 反刍式汇报

反刍式汇报,指课例研究人员内部小范围交流,课堂观察员与上课教师交互性探讨,一般来说,时间要比较宽松。课堂观察员可以根据观察情况向上课教师如实地汇报自己的观察所得,与其他观察员及上课教师一起剖析观察内容,从而反观“教”、改进“教”。

案例:科学三年级下册《食物的消化》

课堂观察员1:我观察的是马同学和他所在的小组,在问题3“如何用橡皮泥做一个消化模型”环节,马同学和组员们很认真地观看了微课。开始制作时,大家都想捏胃和小肠,都不喜欢捏食道和口腔,有的组员觉得食道太简单,有的组员认为口腔不好捏,讨论分配橡皮泥用了2分半钟,接着各自捏完这些器官后,他们只是简单地放在纸上组合,时间就到了。老师请了另一个小组展示,他们的组员还时不时地将目光投向他们没有完成的模型,有个组员甚至伸手过去动了动。由此可见,马同学和他所在的小组在模型制作环节,模型完成度仅为70%。从组员前几个环节的学习可以看出,他们掌握了食物消化的知识,而且也很想完成模型。于是我想:这个组没完成模型,一个原因是组员分工浪费了一些时间,另一个原因会不会是选择橡皮泥捏模型这个任务本身也需要做一些调整?因为捏模型是需要时间的。

课堂观察员2:我观察的是第3小组,也就是上台展示的这个小组。他们的模型完成了,但这是组长一个人的作品。当老师布置任务后,组员们就都快速地各自拿了一块橡皮泥,各捏各的,组长看到了说:“怎么你们都在捏小肠、食道?没有人捏胃和口腔吗?”说着自己拿红色和蓝色橡皮泥马上捏起来,捏好后把器官摆在纸上,然后对组员说:“快把你们捏的小肠、食道拿过来。”组员把这两个器官放过去后,组长说:“这也太不像了吧。”说完将其中一块揉成一团重新捏食道,接着揉了另外一块重新捏小肠。通过以上行为我们不难看出,第3组虽然展示很精彩,但组员之间并没有分工合作,组员们是否通过实践活动建构模型,我们不得而知。在实践前是否应提示他们先分工再动手?

课堂观察员3:我观察的李同学和他所在的小组也没有完成模型,因为他们都不知道口腔怎么捏,所以他们组的口腔部分是画上去的。因此我在想,这个环节的任务是否可以更开放一些,让学生自由选择画、捏、贴等方式完成食物消化的模型。

案例中,3位课堂观察员都以蚂蚁之眼观察焦点学生及其小组。每一位观察员都认真地回顾自己所观察的学生的学习过程,描述自己所观察的学生在关键事件中的言行举止,并根据学生的具体表现提出自己的思考。观察员1发现“讨论分工用了2分半钟,简单组合,完成70%”,分析学生分工合作环节做得不够,同时也在思考任务的可操作性。观察员2发现“各捏各的,组长捏完自己的,揉掉组员的作品重捏,自己完成组合、上台展示”,折射出小组合作中优生包办代替的现象,其他组员没参与、没经历模型建构的实践。观察员3发现小组同学问题解决的新方法—画与捏组合完成模型,由此引发“让学生自由选择方式完成食物消化的模型”的思考。这种课后经过思考与整理的交流、碰撞,更有利于上课教师收集本节课学生“学”的情况,从而反观“教”、改进“教”。

课堂观察让我们聚焦学生真实的学习,发现曾经看不见或被忽视的学习真相—浅层学习、虚假学习、无合作探究等。只有关注学生的学习过程,才能了解学生学习的真相,从而发现真正的价值—以“学”反观“教”,让“教”真正服务于“学”。

(作者单位:广东省东莞松山湖中心小学)

责任编辑:赵继莹