素养导向艺术工坊的区域探索与实践

作者: 李启云

【摘 要】建构素养本位的新型美术学习空间是核心素养时代的要求,探索学生艺术实践工坊的培育与发展是现实必然。在区域探索中,可以通过架构“三维六环四步”工坊路径,营造“五室一厅”工坊空间,多向度整合工坊课程,有效链接美术学习与学生生活、学校特色、地方文化的融合通道,从而变革美术教学,增强学生艺术创造力、艺术观念和理解力,提高学生审美和人文素养。

【关键词】素养导向 艺术工坊 特色培育 区域联动

核心素养时代,中小学美术教育在育人理念、课程实施、学习场域等方面迎来深度变革。如何让美术教育走向融合,连接学生生活、学校特色与地方文化?几年来,我们注重培育典型样本,以点带面推进区域美术教育的转型,实践证明,打造学生艺术实践工作坊是一条重要途径。《义务教育艺术课程标准(2022年版)》也明确指出,“工作坊”是着重强调创新素质、注重过程和体验、推进由“教”向“学”转变的美术教学研究的重要方式和载体。

一、艺术工坊的内涵价值和实施路径

艺术工坊是学生艺术实践工作坊的简称,是师生进行艺术对话交流、共同探讨、体验艺术创作的开放式平台,是核心素养时代学校艺术社团活动空间的新样态,集群体性、体验性、互动性、实践性于一体。它强调文化传承与技艺创新,依托教师专长或艺术巧匠等,跨界整合课程,协同项目式深度学习。它倡导“做中学”,基于兴趣,在实践情境下提高学生的沟通协作、动手实践和自主创新能力,培养学生综合运用知识解决问题的能力。依照《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》精神,我们确立艺术工坊的价值取向是:依承当地的历史文脉,以素养培育为导向,以“立德树人、以美育人”为旨归,以“时空重构”课程为特色,拓展学生的学习空间。

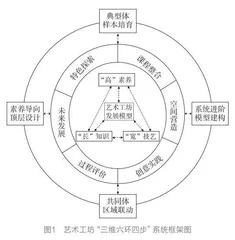

那么,如何实施艺术工坊呢?经实践,我们探索出了从顶层设计入手,有目标、有环节、有步骤等的艺术工坊“三维六环四步”系统框架(见图1)。

三维,是指艺术工坊发展目标的三维度—“长”知识,自觉人文和审美基因、增长现代审美意识;“宽”技艺,经典技艺传承和现代科技拓新;“高”素养,提高审美素养,促进文化担当、艺术成长。

六环,是指艺术工坊构建的六环节—特色探索、课程整合、空间营造、创意实践、过程评价、未来发展。特色探索指向时代特征、地域特性、学校特质、师生特长等文化底色的梳理;课程整合指向工坊与文化、生活、科技的多向度、多样态课程的跨界统整;空间营造指向灵活性、复合型的工坊空间组合;创意实践指向真实问题解决的深度学习思维进阶及自主创造;过程评价指向运用图文、音视、大数据,全人、全员、全程素养评估;未来发展关联工坊与未来社会、职业选择。

四步,指由素养导向顶层设计、典型体样本培育、系统进阶模型建构、共同体区域联动构成工坊闭环发展路径。

“三维六环四步”系统框架从顶层设计,目标明确,坚持素养导向,促进文化和技艺相融合;结构明晰,面向未来,创建“六环”操作范式;路径清晰,区域联动,形成“四步”推进机制,为艺术工坊借力教科研,从“常规”特色开发走向“品牌”特色发展之路绘制了实施蓝图。

二、艺术工坊的整体建构

1. 管理运行

三级管理。建立教研员、工坊领导小组、工坊负责人(可外请)三级管理制度。教研员总体协调工坊建设;工坊领导小组负责制订课程计划,负责聘请艺术工匠及非遗传承人定期来校讲学指导、开设艺术展览等;工坊负责人(坊主)研究制订工坊特色活动方案、工坊使用安排,负责材料的借存摆放、值日整理等。

双向选学。艺术工坊教学模式的主要特点为小班制、集中式、玩学互动。每个工坊15~30人,设立一位坊主。采取“双向选择”的方式让教师与学生互选,每学期开学后学生根据自己的兴趣爱好自主选择,最后由坊主筛选组合达成互选。

2. 空间营造

依据文化特色、师资、活动场地、材料等资源的具体情况,以学习者为中心,规划设计、论证,营造个性突出、独具魅力的艺术生态空间。

理想的艺术工坊教学空间可按“五室一厅”架构(见表1),是物理空间、知识空间、体验空间、交往空间、思想空间的集合体,可灵活组合,融通共享。艺术工坊教学空间可以是单一综合体,也可以是多个空间的组合。一般建于校内,也可以连接校外的博物馆、美术馆、展览馆、非遗馆等专业场所,甚至扩展到社会、生活、自然大空间中。

营造“一坊一品”,特别注重艺术工坊的情境创设。巧妙选择剪纸、木雕、编织、刺绣、面塑(泥塑)、年画、版画、扎染(蜡染)、民间手工艺制作、创意制作等独特的工具材料、艺术作品、文化符号布置空间,为师生创造文化气息浓厚、赏心悦目,能够身入其境、心入其情的轻松学习环境。

3. 课程整合

对接素养目标,强调课程的综合性、实践性,整合知识、情境与任务,从工坊与文化、生活、科技等多向度创建多样态艺术工坊课程体系。

工坊与文化。从文化关照、非遗传承、乡情体味等角度发掘主题课程,发现家乡的美好、传统文化的良善、革命历史的光荣和改革创新的伟大等,把培育和践行社会主义核心价值观融入工坊课程,并入“民族的就是世界的”等理念。注重艺术巨匠、民间艺人等人格力量的汲取、匠作精神的继承、审美情操的挖掘,助力学生怀抱远大的艺术志向。如品竹坊“独留清气在人间”的高洁之志;尚石坊“以石比德,诚‘实’之品”的石文化价值,养“踏实做事,清白做人”的内涵之妙,助益学生品读材质之美、修身养性。

工坊与生活。联结美好生活,侧重开发审美鉴赏、创意实践、人际交往、国际视野等方面培育的课程,渗透“人地协调”的发展观等。如“活力非洲”艺术工坊,让学生换个角度看世界,领悟奇特、热烈、狂野、奔放的非洲艺术之美。

工坊与科技。展望未来无限可能,包括人工智能、数字设计、3D打印等主题课程。如“动漫坊”“影视坊”“AI艺术坊”等工坊课程,让学生充分领略科技参与艺术创造的魅力。

多样态艺术工坊课程建设,凸显成长性、主体性、个性化以及开放性,且富有弹性、弱控制性,是真正属于学生的、发展的、生活的、幸福的,体现“五育并举”,把美术与不同学科及课堂外的世界以有意义的方式联系起来。

4. 学习进阶

主题探究。基于大情境、大主题、大任务、大项目等,让学生设计实施艺术工坊主题活动,经历有趣、有意义的真实性学习,促进艺术知识建构和能力迁移,提升艺术整体思维意识。如“红军草鞋”编织坊,由学生合作完成工坊的设计、决策、执行和交流,以问题为核心,学生经历“编、创、跨、展”深度浸润全过程。围绕“如何编”,现场调研草编要素,拍摄与绘制草编步骤图,并收集草编机具、材料等;通过草鞋师傅手把手教,掌握草鞋经纬编织技艺。产品导向“如何创”,从材料、式样、色彩、制作工艺等方面进行头脑风暴、改良实验,研发草鞋文创产品,并拓展至草编彩带、斗笠、筐、席、屋等。在“如何跨”的学科融合中,讲演画红军故事、唱响红军歌曲、拍摄红军剧、毅行红军路……结合红色基因开发红色编织综合课程。在“如何展”的项目成果展示中,学生负责展台设计,完成工坊简介、课程、产品、服饰等特色陈设,灯光、音乐等配置,以及现场解说、编织等任务,最终在展示与宣讲中焕发出生命创造的鲜活色彩。

进阶发展。持续挖掘和发挥工坊的内在特质和潜力,升级工坊结构。从低阶向高阶,从形式到内涵,追求艺术工坊的品相、品质、品位的统一协调高质量、高阶化发展。如“蝶·变”艺术工坊,基于非遗,从传统到现代,从平面到立体,从单一到多元,从工艺制作到课程开发及学术研究;从个人到团队,从一坊到全校,从学校到家庭、社会、高校,走过了“文化溯源—式样创新—主题创作—多元表现”进阶式发展历程,走过了内涵式发展的成长之路。“蝶”是梦境,是记忆深处的美的因子。轻盈透明的蝴蝶和充满生命活力的纯净孩童有许多相似之处,它们的世界色彩斑斓,自由灵动。以梦化蝶,表达的是学生向美而生的唯美理想。

5. 全程评价

全面与全程的评价,及时分析、定位不同层次学生优势和不足,有助于动态锁定学生最近发展区,为学生学习选用适配的学习方式和整合合适的学习资源。同时,能适时调整和优化工坊实践方案,增进工坊活动效益。

把工坊活动、文献、报告、反思与他人评价等以文本、图像、视频等形式存入档案袋,以资评价。在工坊实施不同阶段,师生一同针对计划和目标进行辨别、归因,并罗列出评判等级,对素养发展、目标达成、整体效益等作出价值判断或甄别优劣,评定等级(见表2)。不断改善评判标准,努力促成评价主体多元化、内容全面性和手段多样化。

三、艺术工坊的区域推进成效

构建区域内市、县、校、师等“多级联动”增效机制,实行多批次、螺旋式推进策略,“普及—提高—创造”三阶段持续完善工坊建设。在“普及”阶段,为自愿参与者组织通识培训,普及工坊系统知识,学习工坊设计及实地参观借鉴。在“提高”阶段,组织专家深入在建工坊进行座谈问诊,从空间、课程、特色、协同育人等研发要素提炼工坊实践经验,让工坊在“实践—反思—再实践”中螺旋升级。在“创造”阶段,共同体交流展示成熟批次工坊的物化成果,专家团队点拨、凝练特色,开发特色产品,未来走向产教融合创业之路。

组建艺术工坊实践共同体,以“专业保障、活动导航、展评结合”等举措,逐步升级艺术工坊。一是集聚区域内一线美术教师、教研人员、专家学者、社会人士等艺术力量,形成专业指导合力。二是以区域内的艺术工坊理论研修、实践指导、现场推进等专题活动为主线,做好导航引领。三是结合艺术工坊方案、空间、课程、案例等特色展评,缩小学校、教师、学生之间的差距,推动工坊特色创新与迭代升级。

1. 效应彰显

发现、培塑具有地域文化特色的艺术工坊典型样本,由点及面,引领辐射周边学校,由一及百形成区域工坊项目群。依托共同的艺术追求,借助高端学术的引领与支撑,彰显工坊群体效应。如某山区县“美在山间·田野·溪边”山乡儿童艺术工坊项目群的组建与推进,与高等院校、博物馆等连接,开启山乡美学之路。

2. 价值外延

由教室小空间到学校中空间,再到社会大空间,不断进行工坊特色、创新成果的展示与推广,延展工坊辐射圈,实现工坊的外延价值。如某市“当成长遇见艺术”工坊成果展,参展学生作品达2万余件,展厅扩容3次,展期一延再延,线上线下数百万人次观展,盛况空前。活动以五金特色为载体,展现了“让每个孩子都有机会参与艺术自由创想”的成效。同时,市民通过观展,加强了对艺术的感知、对美的欣赏,树立正确的审美观念,养成良好的艺术素养,进而整体推动城市文化品位发展。

经过几年的探索与实践,艺术工坊成了多姿多彩的综合教育场,丰富了学校美育活动体系,提升了教师课程开发能力,厚植了学生美术核心素养,助推了区域艺术教育的优质发展。

参考文献

[1] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》[EB/OL].[2023-02-25].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202010/t20201015_494794.html.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3] 尹少淳.美术核心素养大家谈 [M].长沙:湖南美术出版社,2018:226-231.

[4] 汤姆·安德森.为生活而艺术[M].马菁汝,刘楠,译.长沙:湖南美术出版社,2015:2-19.

(作者系浙江省杭州市萧山区教育发展研究中心教研员、浙江省特级教师)

责任编辑:胡玉敏