网络关联强度视域下高等教育政策过程的作用机制研究

作者: 苏皑 季节

摘要:高等教育政策过程对政策效果有重要的影响,学界较少从分类视角关注高等教育政策过程的差异化特征和效果,本文基于政策过程理论和网络嵌入理论构建了“强关联和弱关联政策过程模型”,以“双高”建设政策为研究案例,发掘了网络关联强度视域下高等教育政策过程的效果和作用逻辑。研究发现,高等教育政策过程存在强关联政策过程与弱关联政策过程:前者主要解决政策的合法性、权威性和建设资金划拨问题,明确了要“做什么”;后者主要解决项目建设中的技术和思想障碍问题,明确了要“怎么做”。就政策效果的评价与政策优化的路径而言,在政策评价过程中需要考虑强关联和弱关联政策过程对政策效果产生的迟滞效应,并关注高等教育政策过程中的系统互补作用与协同效应,从系统理论视角提出优化高等教育政策的路径。

关键词:网络关联;高等教育;“双高”建设;政策过程

收稿日期:2024-03-25

作者简介:苏皑,华南理工大学公共管理学院博士后;季节,广东技术师范大学交叉学科研究院教授。(广州/510641)

*本文系2024年度广东省教育科学规划课题(高等教育专项)“高等职业教育的国际化战略研究”(项目编号:2024GXJK210)的成果之一。

一、问题的提出

高等教育政策是指导高等教育发展和建设的行动依据与战略纲领,在高等教育改革过程中,高等教育政策发挥了凝聚共识、指引方向的关键作用。1978年改革开放以来,在“1978年扩招”“1999年扩招”“2019年百万扩招”“985工程”“211工程”“双一流工程”“国家示范”“国家骨干”“双高院校”等一系列高等教育政策的作用下,我国高等教育建设取得了非凡的成就,这使得越来越多的学者开始关注和研究高等教育政策问题。

近年来,一部分学者开始关注高等教育政策的效果研究。例如,荣利颖等(2018)基于高校毕业生的起薪视角对高等教育扩张政策的政策效果进行研究。[1]郝翔(2012)从高等教育大众化进程中高校教师队伍发展状况视角出发对高等教育政策效果展开分析。[2]李科利等(2015)研究发现高等教育政策效果与教育政策工具的使用频率有直接关系。[3]从整体来看,这类研究采用了定量与定性相结合的研究范式,寻找高等教育政策与政策效果之间的逻辑因果关系。

一部分学者对高等教育政策进行了基于价值判断的评价性研究。例如,蔡剑桥(2017)指出,好的教育政策应当在政策制定阶段充分考虑高风险因素的预防与消解手段,在执行阶段能够采取及时有效的补救措施,并保障教育政策效果与政策目标的一致性。[4]宋亚萍(2021)基于PMC指数模型对一流本科教育政策展开了量化评价,并提出政策优化的建议。[5]吴晓蓉(2015)从“适切”这一概念出发对教育政策评价标准展开了探讨,并提出了政策评价的指标体系。[6]这类研究基于“静态”视角,以政府预设的政策效果偏好为价值判断依据,提出评价标准和政策优化方向。

还有学者基于政策过程理论对高等教育政策展开研究。闫广芬等(2008)以政策过程的研究视角对高校扩招的政策制定、政策实施和结果评价进行研究,提出了一个完整且循环上升的政策选择过程。[7]毛丹(2017)基于市场化政府逻辑、大学运行逻辑和社会逻辑等多重制度逻辑冲突下的视角,展开了高等教育政策制定过程的研究。[8]吕武等(2021)依据不同政策主体影响能力的差异,对不同层次政策主体的权力范围边界进行了界定,进而对规范科学的高等教育政策过程进行了探讨。[9]这些研究提醒我们,政策制定的逻辑冲突、政策实施主体的权力边界和政策各环节的循环选择过程都将对高等教育政策过程产生影响,这也是高等教育政策效果出现差异的一个重要原因。

已有研究对高等教育政策效果与效果评价展开了探讨,并就影响高等教育政策效果的政策过程因素进行了分析,为理解高等教育政策效果产生的逻辑和内在机制提供了工具和思路层面的参考。然而,现有研究应该还存在两个局限:第一,当前对高等教育政策效果的研究仅限于逻辑因果关系,而且针对高等教育政策过程的研究缺少系统性的梳理,这使得现有研究对高等教育政策过程的系统性分析不足;第二,制度逻辑的冲突和施政主体的差异导致高等教育政策过程蕴含了政策制定的价值冲突和政策执行的效果差异,因而基于既定价值判断的政策优化与调整策略存在一定的现实障碍和理论缺陷。

基于此本研究开展了以下两方面工作:第一,在高等教育政策各个环节的分析基础之上,借鉴网络嵌入理论对高等教育政策的强关联政策过程与弱关联政策过程进行了界定,从系统性特征视角构建了强关联政策过程与弱关联政策过程的政策效果模型,并对政策效果存在的时滞性差异进行了分析。第二,本文摒弃预设价值判断的研究思路,以针对高等职业教育的“双高计划”政策为研究案例,采用系统理论从微观视角探讨了高等教育政策的优化问题。

二、高等教育政策过程的强弱关联性特征

政策过程是指公共政策制定的主体与参与公共治理的客体之间由一系列事件或环节所连接的运行过程,是以回应当前的一个政策诉求的议程设置为起点,以政策效果评价和反馈为终点。[10]政策过程与汽车或彩电的“生产流水线”不同,政策过程中主体和客体的不同决定了政策过程的参与者、实施步骤、实施手段和决策规则的差异。[11]这也是政策过程具有复杂化、多元化和动态化特征的主要原因,因此要从科学的视角解决不同政策过程的政策效果评价问题,就需要对政策过程进行科学的界定。

拉斯韦尔在政策过程的科学性界定方面具有重大贡献,他提出政策的科学化界定首先就应该是政策过程本身的科学界定,因为提高决策的科学理性程度需要对政策过程之中的政策取向进行科学界定,这需要跨越现有的分工。[12]他(1970)指出政策选择是一个采用科学方法进行决策的过程,为了提升政策过程的科学性,他将决策过程界定为7个阶段:情报功能阶段、推广功能阶段、建议功能阶段、援引功能阶段、实施功能阶段、终结功能阶段和评价功能阶段,这7个阶段成为之后政策过程科学性研究的基础。[13]里普利(Ripley,1982)在前人的经验基础之上将政策过程划分为议程的设置、政策目标以及计划形成的合法化、政策的执行、政策的评估、政策的反馈五个阶段,政策过程构成了一个循环结构,能够在任何一个阶段进入、重启或终止,有些过程也可以按照需求缩减。[14]陈振明(2004)创造性地继承了拉斯韦尔政策过程的“阶段论”,将政策过程划分为政策制定、政策合法化、政策执行、政策评估和政策终结五个阶段。[15]阿拉拉尔(Araral,2012)等将政策过程划分为五个阶段:议程设定、政策形成、决策、政策执行和政策评估,并对政策过程的结构进行了分析和论述。[16]

由此可见,政策过程科学性分析需要借鉴政策过程的科学界定标准加以实现,政策过程的科学性界定就是对政策过程阶段与程序的界定,以及对政策过程的结构的分析与讨论。因此对不同类型的政策过程的科学性界定,一方面,需要了解不同类型的政策过程的各个环节和实施特征;另一方面,需要依据科学的政策过程理论完成不同类型的政策过程的界定。

(一)高等教育政策的环节

1.基于政府治理结构的高等教育政策

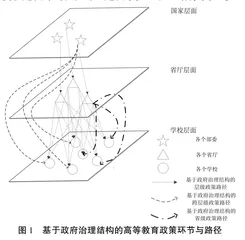

高等教育政策是隶属于公共政策的一个类别,在高等教育政策的议程设定、政策形成、政策采纳、政策实施与评价的过程中,各个层级的政府和行政单位起到了关键的作用。本研究以“双高”建设项目为例,对基于政府治理结构特征的高等教育政策环节进行解构。

2019年12月教育部、财政部联合下发了《关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》,这一通知的下发标志着我国正式全面启动了高等职业院校的“双高”建设政策。基于政府的治理结构特征,“双高”建设政策的政策过程存在三种不同路径(如图1所示):第一,基于政府治理结构的层级传递路径,这一路径的传递特征在于政策的效应(配套经费和配套政策)依据政府的层级特征逐层逐级的传递到学校,在这一过程中不同的省份会根据所拥有的“双高”学校的数量、特征和本省的财政收入等情况来研究制定相应的配套政策。第二,基于政府治理结构的跨层级传递路径,这一路径的传递特征在于政策的效应(配套经费和配套政策)依据政府的层级特征跨层级的直接传递到学校,例如:教育部、财政部和其他相关部委将对入选“双高”的高等职业院校制定相应的配套和支持政策(职业本科的支持政策)。第三,基于政府治理结构的省级传递路径,为了响应国家对中国特色高水平高职学校和专业建设的号召,各省级政府推出了省级“双高”建设政策。例如:广东省2022年8月下发了《广东省教育厅关于实施省域高水平高等职业院校建设计划的通知》(粤教职函〔2021〕42号),公布了省域高水平高等职业院校建设计划项目的“建设单位”和“培育单位”。

2.基于协会(学会)组织的高等教育政策

除了基于政府治理结构所形成的高等教育政策环节与路径以外,协会(学会)组织在高等教育政策实施过程中也发挥着重要的作用,由于高校内各个单位(或高校本身)参与了各种社会的组织机构,逐渐形成了基于协会(学会)组织的高等教育政策。本研究以“双高”建设项目为例,对基于协会(学会)组织特征的高等教育政策环节进行解构。

如前所述,2019年我国正式全面启动了高等职业院校的“双高”建设政策,基于协会(学会)组织的政策过程存在两类不同路径:第一,基于弱层级结构的政策路径,由于国家级协会(学会)组织与省市级协会(学会)组织不存在行政隶属和管理关系,因此基于层级结构的政策路径的传递能力和传递效果较弱。第二,由于各个高校加入不同层级的行业协会、教育、学术学会,从而产生了基于不同层级的协会(学会)组织高等教育政策路径。如图2所示,国家级各类协会的直接政策路径和省级各类协会的直接政策路径,是基于协会(学会)组织的高等教育政策主要和关键的路径,通过学术成果、项目招标等形式加以实现。例如,为了响应国家对中国特色高水平高职学校和专业建设的号召,中国职业技术教育学会在“职业教育重大课题”“科研规划课题”等项目的申报指南中设定与高等职业院校“双高”建设相关的研究主题和专题,并对立项课题进行配套经费的支持;在其举办的学术期刊《中国职业技术教育》上刊发与高等职业院校“双高”建设相关的学术成果,客观上促进了“双高”政策的理论构建和成果传播。

(二)高等教育政策关系强度的界定

关系强度这一概念源于网络嵌入理论,主要用于测量企业在创新创业网络中受到其他主体影响的程度大小,依据关系强度的等级可以划分为强关联关系和弱关联关系两类,学者们从不同维度对两种不同类别的关系强度进行了界定(如表1所示)。

如前所述,高等教育政策实施过程存在两种不同的类型:基于政府行政单位的政策过程和基于协会(学会)组织的政策过程,依据网络嵌入理论可知,在两个过程中高校实际上是嵌入了不同政策过程网络的组织。依据关系强度的等级划分与理论界定,本研究将基于政府行政单位的政策过程界定为强关联过程,基于协会(学会)组织的政策过程界定为弱关联过程,具体依据如表2。

三、高等教育政策过程的案例分析与讨论

如前所述,高等教育政策各个环节的差异性特征构成了不同的高等教育政策过程:一方面,政府治理结构特征决定了基于政府治理结构的高等教育政策过程,这一政策过程被界定为强关联过程;另一方面,协会(学会)组织特征决定了基于协会(学会)组织的高等教育政策过程,这一政策过程被界定为弱关联过程。为了进一步完成强关联政策过程与弱关联政策过程的政策效果确定,本研究借鉴詹姆斯(2009)提出的政策过程的五个阶段[25],针对高等教育政策的特征提出了高等教育政策过程的结构(如表3所示)。

在“五阶段”高等教育政策过程的结构条件下,强关联政策过程与弱关联政策过程存在不同的政策环节、政策强度和政策效果。本文依据强关联政策过程与弱关联政策过程的不同路径构建了政策过程模型(如图3所示),并以高等职业院校的“双高”建设政策为案例展开评述和讨论。

由图3可知,强关联和弱关联政策模型包含了政策过程的五个阶段。

(1)阶段一:政策议程

随着我国产业升级与经济结构调整的步伐加快,各个行业对高技术技能型人才的需求日益紧迫,高等职业教育发展的重要地位越发凸显,当前我国高等职业教育依然存在体系建设不完善、制度标准不健全、企业参与程度不足、办学质量参差不齐和相关配套政策有待完善等诸多问题。高等职业教育的高质量发展是高等教育高质量发展的重要组成部分,是实现教育现代化的关键因素,因此高等职业教育当前面临的主要问题成为政府在高等职业教育领域所关注的焦点问题。