什么影响了中国高校学生全球胜任力水平?

作者: 申文 胡邦杰

摘要:全球胜任力高低是评判国际化人才优劣的重要指标。中国对于具备全球胜任力的国际化人才需求也愈发高涨。本研究以动机理论、态度习得理论和文化适应理论为基础,探讨中国高校学生全球胜任力的影响因素及影响路径。为更好探讨变量间的因果关系和组态关系,采用结构方程模型(SEM)和模糊集定性比较分析(fsQCA)对325人问卷数据进行分析,得出如下结果:个人经历、教育培训和态度显著正向影响全球胜任力;校园环境显著负向影响全球胜任力;个人经历可以通过态度正向影响全球胜任力;校园环境可以通过态度负向影响全球胜任力;定性比较分析得出两种触发学生提高全球胜任力水平的前因构型。

关键词:高校学生;全球胜任力;影响因素;结构方程模型;定性比较分析

收稿日期:2024-03-07

作者简介:申文,广东工业大学马克思主义学院/全球治理与区域国别研究院讲师,复旦大学政治学博士;胡邦杰,暨南大学国际关系学院/华侨华人研究院在读博生研究生。(广州/510520)

*本文系国家青年社会科学基金项目“联合国国际危机调停模式与中国参与路径研究”(编号:20CGJ009)的阶段性成果。

全球胜任力(global competence)是指具备积极开放的思维以及理解他人的文化规范的期望,并能够利用所获得的全球化知识和技能,在跨文化环境中能够有效地互动、沟通和工作的能力。[1]全球胜任力水平是评判国际化人才优劣的重要指标,是学生参与全球化事务的能力基础。当前,中国与世界的联系日渐紧密,2010年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》指出,我国需要大量具有全球化视野和能力,且能够参与国际事务的国际化人才。高等学校是培养学生全球胜任力的摇篮。从世界范围看,世界各国高校愈发重视发展学生的全球胜任力,以帮助他们在经济、政治、教育全球互联的浪潮中更好地发挥自身能力。[2]现阶段,我国在全球胜任力培养方面仍处于起步阶段,国内仅有少数高校构建了清晰的全球胜任力框架及培养方案,大部分高校仍缺乏有效的全球胜任力培养方案。此外,既有研究对于全球胜任力的影响因素研究较为缺乏,难以有效指导高校培养实践。基于此,本文尝试采用SEM与fsQCA实证研究方法,分析高校学生全球胜任力的核心影响因素,以期探究中国高校学生全球胜任力的提升路径。

一、文献回顾

全球胜任力最早是伴随着联合国基于消除国家间误解,促进国际交流目标推行的国际理解教育而诞生。经济全球化的深化也推动了全球胜任力的进一步发展,其概念也由“提高全球化知识储备”拓展至提高全球化技能和价值观,并强调全球胜任力教育的重要性。[3]世界经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD)提出将全球胜任力置于PISA测试中,以此将全球胜任力与数学、阅读等传统学科教育的重要性划等号。[4]近年来,全球胜任力培养的重要性愈发凸显,其中探究全球胜任力的影响因素受到学界的高度关注。全球胜任力的相关研究以构建全球胜任力量表为重要起点,其中全球胜任力测量量表是依据既有高校国际化教育目标以及全球化浪潮对人才的要求制定的。它的核心作用在于为量化分析人才的全球胜任力提供指标依据。Hunter(2004)所构建的知识、技能和价值观三个维度的全球胜任力量表最早且影响力最大。其他具有代表性的研究有:Arakawa(2020)从药学角度,运用实证研究方法比较日本药剂师能力框架与全球标准的差别,构建日本药剂师全球胜任力模型。[5]Olson(2001)等人针对教职员工构建了教师全球胜任力模型。[6]Soria(2014)等人通过研究加州大学伯克利分校研究型大学学生学习经历,构建了包含国际视角、理解和接受种族及民族多样性的研究型大学学生全球胜任力测量量表。[7]刘杨(2015)等人在Hunter三维度胜任力模型基础上,基于中国国情构建了中国全球胜任力测量量表。[8]

影响因素的探究前提是厘清全球胜任力水平的测量范畴。换言之,只有依靠测量量表量化全球胜任力水平,才能进一步判断何种因素能够正向或负向影响全球胜任力水平高低。因此,众多学者基于不同情景所构建的全球胜任力测量量表,进一步探索全球胜任力水平的影响因素。一方面,高校国际化教育、全球胜任力培养教育经验和文本资料为定性研究提供了丰富参考。Reimers(2009)认为将国际化教育纳入大众教育,能够有效影响学生群体的全球胜任力水平[9];徐辉(2020)基于中国情景,通过分析人类命运共同体与全球胜任力的关系,探讨了高校教育是影响学生全球胜任力水平的关键因素。[10]滕珺(2018)通过分析PISA全球胜任力定义,强调中国文化认同在全球胜任力中的重要性。[11]另一方面,成熟量表的构建为影响因素的实证研究提供了指标基础,使得既有定性研究所提炼出的影响因素得以得到验证和拓展。通过借鉴既有胜任力研究,学界对于全球胜任力水平影响因素研究普遍围绕个体特征、个人经历以及学生所处环境展开。李亭松(2022)进一步就个人国际化经历细化,其认为仅仅是出国经历难以提升学生全球胜任力,在地国际化教育以及留学经历才能有效提升学生的全球胜任力。[12]

·大学生发展·什么影响了中国高校学生全球胜任力水平?

从研究范畴和成果来看,国内外学者在全球胜任力影响因素研究上存在一定相似性。国内外学者研究均遵循测量量表开发、影响因素探究以及人才培养研究循序展开。但同时,由于价值观取向上的不同,国内外研究也存在不同点。国外学者在探究全球胜任力影响因素上,更加注重对跨文化相关因素的探索,更加注重构建具有普世价值的全球胜任力框架;比较之下,国内学者会将国际话语体系和国家战略政策目标纳入研究,试图构建中国本土化的全球胜任力量表。此外,随着“中国威胁论”话语的出现,国内学者在探究全球胜任力影响因素过程中更为注重对价值观层面的探索,防止以此为引导的全球胜任力教育偏离正轨。但是我国相关研究起步较晚,对于影响因素的探究存在一定局限性。一方面,全球胜任力相关研究仍较多停留于理论层面,针对高校学生全球胜任力培养路径的实证研究较少,难以有效验证理论研究的实践可行性。并且,既有全球胜任力影响因素定性研究视角存在一定局限性,较多研究停留于高校资料分析和政策分析上,未针对学生群体行为及意愿,进一步挖掘全球胜任力的潜在变量;另一方面,既有影响因素实证研究多围绕个体特征和个人国际化经历展开,缺乏对深层次影响因素的进一步探究,以及对核心影响因素、辅助影响因素和影响因素组合的进一步讨论。既有以线性回归为主的定量研究虽然直接证明变量间的因果关系,但难以排除其他解释性前因条件的存在,从而导致研究逻辑陷入定量“拘束”。[13]基于此,为厘清全球胜任力影响因素间关系,本研究将汲取前人宝贵研究经验,运用定性与定量结合的方式,结合结构方程模型(SEM)与定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis,QCA)探究影响中国高校学生全球胜任力的关键因素,并试图解决以下两个问题:其一,高校学生全球胜任力水平关键影响因素及其组合是什么?其二,数据分析结论何以指导高校全球胜任力教育?

二、理论框架与研究假设

(一)理论框架

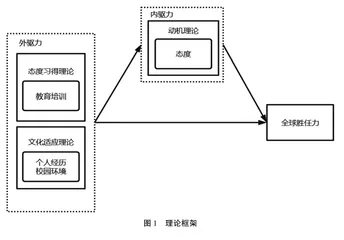

本研究将引入动机理论、文化适应理论和态度习得理论,整合、构建一个全球胜任力影响因素理论框架。

动机理论常应用于心理学及组织行为学领域,是描述行为个体与外部环境相互作用的理论。该理论认为人类动机的构成是动态的,是包含外部诱因(外驱力)和内部诱因(内驱力)的动态连续体。[14]根据该理论,外在诱因是指行为主体所处的社会环境和自然环境,以及行为主体的经历和所受教育;内部诱因是指行为主体的情感、需求、认知以及对待事务的态度。[15]换言之,高校学生受到国际化内外诱因影响会产生提高其全球胜任力的动机,同时基于此需求,高校学生会进一步主动学习相关知识和技能,并最终达成提升全球胜任力的目标。

文化适应是指行为主体在直接接触或间接接触其他文化的个体或环境时,行为和认知向对方文化倾斜或分离的过程。该理论认为,行为主体在短期或者长期旅居于其他文化环境氛围中,其认知及价值观会受到所接受的他国文化氛围及跨文化接触影响,并逐渐适应所处文化环境。其中,适应可以是接受并融入异国文化氛围或是排斥并反对所处文化环境。文化适应理论主要聚焦于个体对其他文化的适应过程,众多学者基于此过程构建了文化适应理论模型。Berry(1980)基于两方行为主体对于自身文化的倾斜程度,得出个体对于其他文化的倾斜程度与个体所处文化环境的强弱、文化接触程度以及文化距离(Cultural distance)有关,且个体对待其他文化的态度与文化倾斜程度高度相关[16];Ward(1996)基于社会环境和个体心理因素两方面,将文化适应过程分为“文化接触与迁徙、文化压力、面对压力产生的反应(情绪、行为、认知)、心理及文化行为”。同时,他认为个体在文化适应过程中,所受到的文化压力会影响个体行为和态度。[17]高校学生在学校国际化环境,以及跨文化经历影响下产生或正向的文化压力,或负向的文化压力,从而在全球化认知和态度上产生倾斜。

态度习得(attitude acquisition)是Gagne(1992)提出的理论,该理论认为,个体在经历视觉模仿情景[18],或经典条件反射情景[19],或价值条件反射情景后[20],受情景影响个体会主动学习此情景下所展现的价值观及态度。态度习得情景主要有三类表现:其一,视觉模仿情景表现为行为主体通过对人类榜样有意模仿,使其改变自身态度及行为;其二,经典条件反射情景是外界条件性环境或事务通过不断刺激行为主体,使其产生或积极,或消极地对待此类事务的态度;其三,价值条件反思情景表现为行为主体基于他人对自己行为和态度价值或积极,或消极的反馈,改变其自身态度及行为。[21]本研究主要探讨课堂重复教学对高校学生态度和全球胜任力的影响,而不进一步探讨影响因素背后的成因逻辑。

根据上述理论,本研究将个体所受外部影响因素归为外驱力,将个体情感和态度归为内驱力。动机理论提出内驱力是指个体的动机、情感及对待事务的态度,而态度既能够影响全球胜任力水平,又受到部分外驱力的影响,因此本研究将态度归为内驱力。具体而言,在动机理论框架内,内外驱力均能够直接影响个体全球胜任力提升的动机。同时,内驱力还可作为中介桥梁,受到外驱力的影响,从而进一步强化对动机的影响。个人的态度转变是一个完整的过程,在此过程中所受到的外部刺激,以及外部刺激的持续时间长短和强度高低均会对最终态度形成产生影响。教育贯穿学生学业生涯始终,持续时间较长且刺激强度高,并且教育过程包含视觉模仿情景和价值条件反思情景。因此,学生能够在长时间高强度的学习过程中,习得教育目标所要求的价值观、行为以及态度,从而最终影响态度内驱力的建构。此外,教育过程是直接传递知识和技能的过程,能够直接提升个人的能力水平。个人经历是接受外部文化或事务刺激的过程,此过程产生的文化适应压力能够对个体能力水平和态度产生直接的影响。如图1所示,该理论框架主要解释高校学生提高或降低全球胜任力水平的动机受何种因素影响。同时,本研究主要讨论国际化环境以及个体跨文化经历对其认知和态度的影响程度,而不对其文化适应类型作出区分。

(二)理论假设

1. 全球胜任力与个人经历、校园环境、教育培训及态度

个人经历在全球胜任力中表现为个人全球化经历,具体表现为行为主体在生活、学习和工作中,接触全球化因素的经历,主要有参与出国留学、国际学术会议、跨文化交流等全球化活动,属于外在诱因。依据动机理论,外在诱因会影响个体的行为动机。事实上,个人在经历全球化事件或长期生活在跨文化环境中,其对于全球化事务和文化的认知会受到影响。依据文化适应理论,个人在全球化经历过程中的行为和动机会受到文化压力的影响,迫使其主动拓展全球视野、学习国际知识和他国语言。换言之,个体的全球化经历会直接转化为个人能力,从而使得学生的全球胜任力水平得到全面提升。已有研究表明学生的海外留学经历以及在地国际化经历能够正向影响研究生全球胜任力水平。[22]因此,本研究提出以下假设:

H1:个人经历显著正向影响高校学生全球胜任力水平。

教育培训是指高校学生所在大学通过校内全球素养较高的专业教师、外语教师和相关学科领域专家以及外聘的外教,对高校学生进行课堂和实践的全球化知识、技能和价值观教学及培训,从而提升学生全球胜任力的教学活动。它属于动机理论中的外部诱因。高校学生在经过一定时间的教育培训学习后,其会对全球问题、全球化有着更深入的理解。学生可以通过课程学习得以深入了解世界经济、历史、文化等方面知识,掌握跨文化交流技能并且拓展自身的全球视野。根据动机理论,教育培训作为外在诱因,能够诱发学生产生提升自身全球胜任力的动机。沈玖玖(2019)通过分析南昌大学案例,证实了高校教育培训能够促进大学生的数据素养提升。[23]Bhawuk & Brislin(2000)从跨文化能力视角出发,通过对比分析出跨文化能力能够通过教育培训提升。[24]因此,本研究提出以下假设: