人工智能嵌入大学治理的理论图景、价值蕴含与实现路径

作者: 陈林

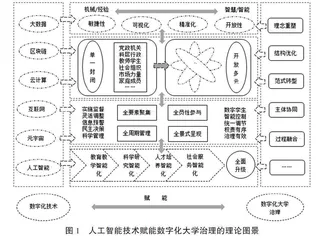

摘要:大学治理是国家治理体系与治理能力现代化的重要构成和基本要素。研究通过“理念指导—范式转型—主体协同—过程融合”的理论图景,构架了人工智能时代数字化大学治理的分析框架与实现路径。数字化大学治理在理念遵循上实现了从技术借用到全体智能的转变,在治理范式上实现了从传统范式向现代范式的转型,在主体结构上实现了从单一固守到多元协同的转型,在过程应用上实现了从信息碎片到数据融合的升级。然而,碍于数字化工具的算法歧视、信息的数据化隐私侵犯、人工智能技术的伦理风险、智能媒介的结构性不平等风险,导致数字化大学治理在理念转变、范式转型、主体协同、过程融合等方面依然存在局限。为更好地推进人工智能技术赋能大学治理的数字化转型,还需从重塑共建理念、优化系统结构、构建完整体系、打造共生目标等多个方面进行完善和补充,从而为大学治理体系与治理能力现代化奠定基础。

关键词:人工智能;大学治理;数字化;理论图景

大学作为国家经济发展、社会进步、文化传承与知识创新的有机生命体和基本组织单元,是广大知识分子、科学工作者进行教育教学、人才培养、科学研究及社会服务的重要空间和现实场域。大学治理是国家治理体系与治理能力现代化建设的重要构成和基本要素,有效的大学治理是国家稳定、社会繁荣、人民幸福的保障基石。随着大数据、云计算、物联网、区块链、元宇宙、5G技术等多样化、广覆盖、全范围、宽领域的现代化信息技术日臻繁荣,数字化、信息化、智能化高等教育转型成为党和国家立足于我国社会主义发展新阶段提出的新命题。伴随着数字技术的繁荣发展和大学治理的现实需要,推进数字化大学治理的应用、转型与升级,不仅顺应了人工智能促进社会发展的时代要求,而且成为构建高质量高等教育体系和实现高等教育高质量发展的关键凭借。一言以蔽之,人工智能技术作为促进大学治理转型、升级与革新的重要工具手段,是有效开展并有望实现数字化大学治理的核心条件。

一、人工智能技术嵌入大学治理的理论图景现代化治理理论的兴盛与繁荣拓宽了公共管理的边界,人工智能、大数据、区块链等数字技术的优势进一步丰富了治理理论的内涵与外延。实现大学治理体系与治理能力现代化是我们共同的目标追求,而人工智能技术的数字化繁荣与现代化治理理论的理念指引,为实现这一目标追求提供了可能。换言之,运用人工智能的信息化技术推动大学治理的数字化转型成为大学治理现代化与高等教育高质量发展的契机。

首先,国家指引、政策指导与战略规划的“政治势能”是推进数字化大学治理的宏观保障。十八大以来,党和政府连续多次强调并指示,要积极推进教育信息化的建设,推动数字化校园与数字化治理体系的构建。例如,《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》指出,信息技术对教育发展具有革命性影响,要以教育信息化带动教育现代化。[1]《教育信息化2.0行动计划》提出:要构建“一大”“两高”“三全”的教育发展新格局……实现教学应用全覆盖、学习应用全覆盖、数字校园建设全覆盖。[2]《中国教育现代化2035》提出:“要加快信息化时代教育变革,统筹建设智慧校园和一体化、智能化教学、管理与服务平台。综合利用现代化信息技术手段加快推动人才培养模式改革,实现规模化教育与个性化培养的有机结合。”[3]总的来说,国家颁布一系列的政策文件,旨在推动高等教育信息化、智能化、数字化发展,从而为我国新时代的全面发展提供战略支撑。

其次,理论构想、研究反思与学术讨论的“理论赋能”是助力数字化大学治理的微观指南。库兹韦尔曾言:“人工智能将会全面超越人类智能,且超越的速度远超人们的预期。”[4]迈向新时代,随着人工智能技术的升级和改进,技术赋能大学治理的价值优势逐渐被人们所关注。关于人工智能技术赋能高等教育发展的相关研究,主要集中于数字技术之于教学方式变革、教学评价改进、教育资源共享、教育智能服务等领域,侧重于数字技术在高等教育中的技术应用。与此同时,在大数据、信息化、智能化等数字技术的大繁荣背景下,数字化大学治理也逐渐步入学术研究者的视野。作为一种全新的大学治理模式,数字化大学治理涵盖“数字化技术”与“大学治理”的双重要素,是融合教育模式、制度创新、组织优化等优势,以数字技术创新作为大学治理变革的内在驱动力,从而实现高效大学治理的方式。从技术角度来看,数字化大学治理就是通过释放“技术红利”而实现大学治理的普惠效应,以此提升大学治理的科学性、有效性与智能性;从治理的角度来看,数字化大学治理则是以“数字技术”为动力引擎,赋能多元主体与利益相关者参与大学治理的过程,是关系到大学治理体系与治理能力现代化建设的系统工程。

总言之,人工智能技术的现代化革新与应用,不仅为大学治理提供了手段和工具,而且带来了范式转型、结构更新、目标升级的系统化变革。[5]然而,作为一种有别于传统模式的大学治理,在实践应用过程中往往表现出“表面化”“浅层化”“局部化”的窘况。不同于信息化建设阶段的技术,也有别于传统的技术嵌入,数字化大学治理着眼于消解当前大学治理中的各种顽疾,强调人工智能技术赋能大学治理的全方位整合,在治理理念、治理范式、治理主体、治理结构与治理过程等方面,创造出更加符合中国式现代化建设的新格局。为此,研究立足于人工智能时代的现实背景,着眼于数字化技术“敏捷、可视、精准、开放”的基本特征,构建了数字化大学治理“理念指引—结构优化—范式转型—主体协同—过程融合”的理论图景与分析框架(见图1)。同时,结合当前我国学者对技术赋能大学治理的相关研究与经验启示,对数字化大学治理的价值蕴含、技术限度进行全面剖析,从而为数字化大学治理的创新实践提供思考和建议。

二、人工智能技术嵌入大学治理的价值蕴含

理论上来说,数字化大学治理是实现大学治理体系与治理能力现代化、高等教育高质量发展、高质量高等教育体系构建的技术契机。因为数字技术凭借其独特的优势,变革了传统式大学治理的理念、范式、结构、主体与目标,实现了大学治理的技术化赋能与现行化转型。

(一)理念遵循:实现了从技术借用到全体智能的转变

理念变革是引导大学治理转型的前提基础与先决条件。人工智能时代的数字化大学治理,不仅丰富了大学治理的理念和内涵,而且也为大学治理注入了现代化的技术手段与转型元素。这不仅是一种历时性的社会发展与技术演变,更是从技术借用向全体整合、智能升级、智慧治理的全面转型。

首先,数字化大学治理具有治理过程的清晰化优势。通过利用大数据、区块链、物联网等信息化手段和技术工具,可以将复杂的组织关系、教学事务、科研评价、社会服务及其知识创新等,变成清晰可见、直观可视、可控可为的关系框架或网络云图,将大学治理的资源要素、主体对象、结构关系等进行虚拟联结,清晰、直观、透明地构架出大学治理中职能部门、基本单位、服务组织或师生个人的“权、责、利、义”边界与范围,有效、有序地呈现出大学治理的结果与效率。

其次,数字化大学治理具有治理手段的精细化特征。数字化大学治理充分融合了技术、数据、信息的精细化优势,可以通过海量的数据收集、及时的信息获取、准确的需求反馈,有效根据主体需要的复杂特征进行针对性分析、个性化安排、差异化处理,提升大学治理服务于“人”的现实需求。例如,通过人工智能技术助力高校网络舆情监督、监测与管理工作的信息化处理,通过网络舆情的全面监测、实时反馈、及时分析与准确传导,实现网络舆情治理工作的及时性反馈与灵活化处理。

最后,数字化大学治理具有治理资源的简洁性特征。大学治理的高等教育高质量发展的主战场,其主要任务就是解决“上面一条线、下面千根针”的复杂关系问题,这就需要对教育教学、人才培养、社会服务、科学研究、学科建设等复杂的基本事务进行简约化处理。数字化技术赋能大学治理的网格式、矩阵式、条块式组织管理方式与结构制度体系,通过借助数字技术手段进行任务划分、信息传达与数据汇总,并根据相关的信息结果进行网格化管理,既能够有效解决大学治理的部门交叉与事务冗杂问题,也能高效推进大学治理体系与治理能力的现代化建设,实现人财物资源的最大化效益。

(二)治理范式:实现了从传统范式向现代范式的转型

人工智能时代是一个技术革新速度快、信息数据运行快、理念变革转型快的结构化形态。[6]数字化、信息化、技术化赋能大学治理的现代化转型势在必行,将全面推动大学治理的结构优化、秩序重塑和范式转型,促进大学治理体系与治理能力的现代化建设。因此,数字化大学治理既要依据高等教育发展的自身规律重新审视当前的大学治理模式,也要积极推动技术赋能大学治理的组织变革与模式创新。

首先,积极推进数字化大学治理的组织范式变革。在理论依托上,积极关注大数据、信息化、数字化社会治理的实践经验与发展趋势,继而探索并形成数字化大学治理的创新模式、经验借鉴与价值共识。例如在治理结构上,积极拓展由传统的“二元制”空间向“三维式”立体结构转型,凭借数字化技术的智能连接、信息整合、数据分析的功能优势,切实发挥技术赋能、技术赋权、技术助力的主体参与性,创新创造多元化利益主体“共同”参与大学治理的网络化结构。另外,在治理工具上,积极发挥并利用智能技术的工具效能,通过数字化赋能、数字化驱动、数字化创新等价值机理,推进大学治理的模式变革,构建并形成矩阵式、网络化、扁平化的治理结构,协商互动、分工明确、职能清晰的治理新模式。

其次,积极推进数字化大学治理的逻辑范式转型。人工智能时代数字化大学治理的运行逻辑强调从“经济效率”优势转向“以人为中心”,其主要瓶颈和关键核心已经不再是技术工具或应用手段的简单运用,而是现实的、具体的“人”。面对未来发展的不确定性、具体的人的个体差异性、信息资料的碎片化局限,数字化大学治理的价值核心在于实现“人”和“技术”的融合与共生,这不仅要求将数字化大学治理的组织系统智能化,也要求大学治理的逻辑范式、治理理念、治理思维以“促进人的自由全面发展”为基本宗旨。换言之,数字化大学治理的核心宗旨在于依靠数据驱动、技术赋能、数字融合来实现大学治理的创新治理行动,主要解决的核心问题是从“提高效率”向“系统创新”转型,包括大学治理的组织体系、治理能力和系统结构。

最后,积极推进数字化大学治理的整体范式转型。人工智能时代的数字化大学治理范式,是一种对传统模式、结构和系统的整体化超越,是建基于数字化技术但又融合数字化技术,以此赋能大学治理体系与治理能力的全面现代化转型,不仅涉及大学治理理念、治理思维、治理目标,而且关注大学治理的运行体系、组织结构、制度规范,以及理念与文化、资源与基础设施、内容与载体、平台与工具、标准与规范等的整体性变革[7]。其基本宗旨和价值取向是重构大学治理的全面创新行动,是一个包括理念思维、制度体系和价值目标等全要素的复杂系统,是智能化技术与多元化治理行动耦合共生的总体框架。因此,必须从大学治理的整体范式的变革视角来创新数字化大学治理的逻辑框架和理论根据。

(三)主体结构:实现了从单一固守到多元协同的转型

人工智能时代的数字化技术在大学治理中,为解决大学治理主体的单一化问题提供了有效的方法和渠道。数字化技术赋能大学治理重构了多元化参与的互动形态,改变了利益相关者之间的主体地位与沟通途径,通过网络技术、信息平台和数字工具切实体现了多元主体的协商、沟通与合作可能,从而推动了大学治理从单一主体的信息固守向多元协同的转型。

其一,数字化技术的联通性打破了多元化利益主体的职能边界与僵化壁垒。无论是社会组织、市场立场或其他单位,还是在校师生、教育职工或家庭成员,都可以借助网络技术、数字平台或信息途径等现代化手段,进行大学治理中信息反馈、科学决策、民主管理的沟通互动。这不仅可以有效反映多元化大学治理的民主性、科学性与全面性,而且降低了内部信息向外宣传的沟通成本。通过总结、归纳与整合各主体的诉求和建议,在组织结构上进行资源协同、职能合作、信息整合,实现传统式的“经验治理”向现代化的“信息治理”转型。