技术应用是否能够促进学生批判性思维发展

作者: 王换超 郑燕林 马芸

摘要:为了探究技术应用对学生批判性思维发展的作用效果,采用元分析方法对国内外发表的42项技术应用影响学生批判性思维发展的实验和准实验研究进行深度分析。结果发现:技术应用对学生批判性思维发展具有中等以上程度的正向促进作用,且对批判性思维技能和倾向两个维度均有明显的促进作用;不同种类的技术对学生批判性思维发展的促进作用存在显著差异;学习模式、教学规模对学生批判性思维发展的调节作用组间差异显著;教育水平和教学周期对学生批判性思维发展的调节作用组间差异不显著。基于研究结果,提出了应用技术促进学生批判性思维发展的教学思考与实践建议,即推动现代技术深度应用,构建批判性思维培育机制;聚焦技术与学习模式整合,探索批判性思维培育路径;兼顾教学横纵双维度,增强批判性思维培育效果。

关键词:技术;批判性思维;实验研究;元分析

一、引言

2021年5月28日,习近平总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的重要讲话中强调,培养创新型人才是国家、民族长远发展的大计,要更加重视科学精神、创新能力、批判性思维的培养培育。批判性思维是创新型人才的首要思维范式。中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》文件中提出利用现代技术加快推动人才培养模式改革。因此,探索技术在批判性思维教育中的有效应用成为当前教育界的一个重要课题。

世界各国就将技术应用于学生批判性思维培养这一课题进行了较为广泛的研究。在众多的研究成果中,不乏实证分析研究,但就技术应用是否能够促进学生批判性思维发展这一问题,尚未形成一致的结论。部分研究者认为技术对学生批判性思维发展产生显著正向影响。戴维斯(Davies)的研究发现,技术的应用有助于学生深入理解文章的论点,进而对学生批判性思维发展起到促进作用。[1]埃夫特卡利(Eftekhari)采用实验研究法,比较了技术与纸笔教学对学生批判性思维发展的影响,结果发现,技术组学生的批判性思维明显优于纸笔组。[2]陈志铭采用准实验研究法,证明了技术应用能够提升学生批判性思维水平。[3]相关研究还有许多,这些研究一致认为,技术应用能够促进学生批判性思维发展。然而,另一部分研究者认为,技术应用并不能对学生的批判性思维发展产生正向影响。美国非盈利性组织“重启基金会”对学生能力国际评估项目(PISA)的数据进行分析,发现几乎没有证据表明技术使用会对学生批判性思维能力发展产生积极影响。[4]冷静等人指出技术介入与否对学生批判性思维发展的影响不明显。[5]莫娜(Mona)采用准实验研究发现,技术不会对学生批判性思维产生显著影响。[6]

由此可见,学界对技术应用是否能够促进学生批判性思维发展这一议题的探讨仍存在争议。这或许与技术应用对批判性思维的影响受到其他因素的制约有关。已有研究多从学习的模式、教学的周期等方面来解释技术应用对批判性思维发展的影响。杨雅婷等人的实验结果显示,学生利用Moodle学习平台开展在线学习,批判性思维有显著提升。[7]王迪的研究发现开展教学次数的多少对应用技术促进学生批判性思维发展有着一定的影响。[8]综上所述,学界对于技术应用与批判性思维发展的关系以及影响这一关系的调节变量的解读各不相同。

鉴于此,本研究以技术对批判性思维发展的影响为切入点,采用元分析方法系统地分析国内外文献中技术应用对学生批判性思维发展影响的实验和准实验研究结果,探索技术应用是否会影响批判性思维发展。此外,本研究将进一步探索技术这一自变量所包含的不同类别的技术在促进批判性思维发展方面是否存在差异,同时,检验技术应用是否会因为学习模式、教学周期等调节变量而在促进批判性思维发展的影响上有所不同。

二、研究设计

为了探究技术应用对学生批判性思维发展的作用效果,本研究遴选国内外的相关数据文献,采用元分析的方法分析了应用技术促进学生批判性思维发展的实证研究的结果,以探索技术应用对学生批判性思维培养的有效性,并考察了相关调节变量的影响。

(一)文献数据检索与遴选

本研究的中文文献选取中国知网(CNKI)的北大核心、CSSCI和学位论文数据库,关键词限定为“批判性思维”和“技术”,还包括“审辩思维”“思辨能力”,以及“思维导图”“在线交互”“学习平台”。英文文献选取Web of Science核心合集的SSCI数据库,关键词限定为“critical thinking”“technology”“mindmap”“onlineinteraction”“learning platform”。在中文文献数据库中,设定文献检索的关键词除了“批判性思维”核心关键词,还包括“审辩思维”和“思辨能力”两个关键词,原因在于国内对“critical thinking”翻译的不同。在中英文文献数据库中,设定包含的技术类关键词除了“技术”核心关键词,还有“思维导图”“在线交互”等关键词,理由是促进学生批判性思维发展的技术与思维导图、在线交互等技术不可割裂。出于对文献样本实时性、代表性和可靠性的考虑,本研究设定文献检索时间为2013年1月到2023年1月,共检索到2016篇文献。

检索到的文献并非所有都可以纳入本次元分析研究,因此需要对文章进行再次筛选。[9]纳入研究范围的文献需满足以下条件:(1)研究内容属于教育研究范畴。(2)研究主题是技术对学生批判性思维发展的影响。(3)研究方法是实验研究或者准实验研究,即一类是包含前测和后测的单组实验,其中,前测为使用技术促进批判性思维发展前,后测为使用技术促进批判性思维发展后;另一类是包括实验组和对照组的准实验,其中,实验组为使用技术促进批判性思维发展,对照组则没有使用技术。(4)研究实验数据须完整无缺,即报告了计算效应量的数据,如样本量(Sample Size)、平均值(Mean)、标准差(SD)等。使用以上纳入标准对初步检索到的2016篇文献进行全文评估,最终确定符合标准的42篇文献被纳入本次元分析研究中。

(二)文献数据编码

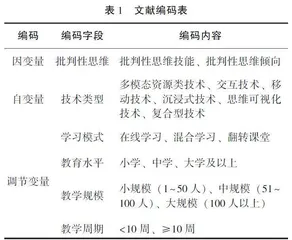

本研究旨在探究技术应用对学生批判性思维发展的影响,以及对这一影响产生调节作用的其他变量的影响。因此,因变量为批判性思维,自变量为培养学生批判性思维所应用的技术,调节变量则是学习模式、教育水平、教学规模和教学周期,具体编码方式见表1。本研究按照元分析编码方法,对上述42篇文献进行编码,且编码由两位研究者独立完成,最终计算编码一致性为93%,具有较高的信度水平。对于编码出现不一致的情况,经过查看原始文献并深入讨论后最终确定了统一的编码。

1.因变量

一个强大的批判性思考者,既要具备批判性思维所需的技能,又要对批判性思维有积极的情绪倾向,以确保技能得到应用。[10]恩尼斯(Ennis)在其批判性思维理论中提出批判性思维包含批判性思维技能和批判性思维倾向两个维度。[11]美国哲学协会(APA)德尔菲项目报告提出批判性思维包含认知技能和情感倾向两个维度,并指出批判性思维倾向用以确定批判性思维技能是否已在学生中扎根和蓬勃发展。[12]学术界更倾向于将批判性思维分为技能维度和倾向维度。

根据本研究部分样本文献的全文分析可知,批判性思维技能维度被分为阐释、分析、评价、推理、解释等多项子维度,而批判性思维倾向维度被分成寻求真理、思想开放、分析性、系统性、自信心、认知成熟等多项子维度。但是,由于有关上述子维度的样本量数据较少,所以,本研究将从批判性思维整体及其技能和倾向两个维度来解释批判性思维发展的效果,不再对具体的子维度进行分析和解释。

2.自变量

本研究中的技术是指为培养学生的批判性思维而在教学中使用的各类技术,如音视频资源、交互式电子书、数字游戏、思维导图等软硬件资源及工具。美国高等教育信息化协会(EDUCAUSE)发布的《2021地平线报告:教与学版》概述了影响未来教与学的社会、技术、经济、环境、政治五大趋势类别,其中,在技术趋势中强调“更多地使用学习技术”,亦有学者明确指出,应将技术应用于学生批判性思维培养。[15]目前,学术界对于将技术应用于学生批判性思维培养方面的研究已经有了较为丰富的成果,而且所运用技术的种类也各式各样,诸如电子书、思维导图、博客等。因此,本研究根据所筛选文献全文阅读的结果,将用于学生批判性思维培养的技术归为六种:多模态资源类技术、交互技术、移动技术、沉浸式技术、思维可视化技术、复合型技术。

上述六种技术从学习内容和学习方式两个方面为发展学生批判性思维提供支持。其中,多模态资源类技术指用于学习或创作的文本、图像、音视频资源,比如微课、创作数字故事等;交互技术指用于促进学习者与学习者或学习内容之间互动的技术,包括弹幕、交互式电子书、在线交流、在线互评、基于网络的交互模拟等;移动技术指区别于传统PC端使用方式的技术,比如基于移动设备IPAD的电子病历系统;沉浸式技术指为学习者提供直观的、沉浸式的学习体验的技术,包括增强现实(AR)、虚拟现实(VR)等;思维可视化技术指将学习和思考的过程通过图示技术进行视觉表征,比如思维导图、概念图、论证图等;复合型技术指上述两种及以上技术的叠加使用,如微课与弹幕、思维导图与学习平台等。

3.调节变量

在应用技术促进学生批判性思维发展的教学过程中,需要运用多种方式、方法,因此研究结果也会受到很多因素的影响。李贤贞等人应用技术,且基于翻转课堂学习模式来培养学生的批判性思维。[14]桑西德海尔(Sasidhar)认为借助技术构建在线学习、混合学习等学习模式,有利于促进学生批判性思维发展。[15]萨德(Saadé)等人认为技术之所以能够促进学生批判性思维发展,是学习者的教育水平、学习活动等支持性环境之间相互作用的结果。[16]江绍祥曾指出增加学生在课堂上的互动和讨论时间,对于学生批判性思维培养起着至关重要的作用。[17]据此,本研究拟将学习者的学习模式和教育水平、教学的规模和周期时长纳入考虑范畴。

通过综合分析样本文献的研究,选取学习模式、教育水平、教学规模和教学周期为技术对批判性思维产生影响的调节变量。另外,结合样本特征,分别将上述调节变量细分为多个种类(见表1)。换言之,为了检验技术在不同学习模式中对批判性思维发展的影响,将学习模式归为在线学习、混合学习和翻转课堂三种模式;为了检验技术对不同教育水平的学习者批判性思维发展的影响,将教育水平划分为小学、中学和大学及以上三个阶段。除此之外,本研究还将教学规模归为小规模、中规模和大规模三类,将教学周期归为小于10周和大于等于10周两类。

(三)元分析过程

本研究将批判性思维设为因变量,技术设为自变量,学习模式、教育水平、教学规模、教学周期设为调节变量,并以Comprehensive Meta Analysis 3.0(CMA3.0)为分析工具,利用漏斗图、剪补法、失安全系数、异质性检验、效应值等统计结果进行分析。具体操作流程包括发表偏倚检验、异质性检验、整体效应及其敏感性分析以及调节效应检验。

三、数据分析

本研究采用CMA3.0软件作为元分析工具,对编码结果数据进行发表偏倚检验、异质性检验和效应量计算,并且,选取标准化均值差Hedge’s g作为效应值,来表征技术对批判性思维发展的影响程度。效应量的评价标准为:g<=0.2为小的效应,g>=0.5为中等的效应,g>=0.8为大的效应。[18]

(一)发表偏倚检验与异质性检验

1.发表偏倚检验

发表偏倚检验是元分析的必要前提。当研究文献不能系统地代表该领域已完成的研究总体时,就被认为存在发表偏倚。[19]本研究使用直观的漏斗图、剪补法以及失安全系数三种方法对发表偏倚进行检验。