“双一流”建设背景下高校同源学科的发展困境和建设方略

作者: 陈雯雯 胡中锋

摘 要:同源学科是指具有同一历史发展脉络和理论渊源、相近理论基础和研究领域的两个或多个学科,同源学科的发展存在内涵边缘模糊、研究方向重复和学科资源竞争激烈等问题。在新一轮“双一流”建设背景下,高校应强化同源学科自我生长与发展的内在驱动,处理好同源学科在资源配置、社会需求、人才培养等方面的关系,构建更加和谐、融合、共生的学科生态系统,为“双一流”建设提供可持续发展的动力。

关键词:“双一流”建设;同源学科;生态系统

世界一流大学以拥有若干门一流学科为标志,而一流学科的形成却以和谐的学科生态系统为前提。[1]2017年,教育部等三部委联合印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》明确提出,“要优化学科建设结构和布局,以一流学科建设引领健全学科生态体系”,这是教育部文件中首次将“双一流”与“学科生态”相联系。当前正处于第二轮“双一流”建设和实施“十四五”规划承上启下的关键时期,学科作为高校办学水平和学术影响力的集中体现,许多高校早已采取行动,撤销了部分需求不足、水平不高或不符合学校办学目标定位的学科点。为遏制各大高校盲目跟风、简单化调整学科,教育部等三部委印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》《“双一流”建设成效评价办法(试行)》《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》等文件,强化了学科布局和学科生态的重要性,甚至在国家“十四五”规划纲要中将“建立学科专业动态调整机制和特色发展引导机制”列入了高等教育“十四五”期间的重要工作内容,这些文件的出台无疑给全国撤销学科点的热潮降了“温度”。过去片面追求学科点规模的发展模式已经不适应新时代中国高等教育内涵式发展、高质量发展的需求,特别是在新冠疫情肆虐全球过后、国际经济形势低迷的大背景下,高校“双一流”建设经费、各项科研经费大幅缩减,盲目扩张学科点带来的边际效益减少,一些内涵边缘模糊、研究方向重复和学科资源竞争激烈的相近学科如何发展、如何协调、如何共存,逐渐成为了高校重点关注和思考的问题。

一、同源学科概念初探

学科是根据一定的理智任务及知识自身的特点而对知识进行的有组织的社会分组,是拥有一套自身的观念、方法和主要目标的相对独立的知识体系。[2]学科既是相对独立的知识分类体系,也是社会化和建构性特征下的学术组织。学科的知识形态可以从学科的概念理论、研究方向、研究方法、研究成果等方面进行界定;学科的组织形态主要表征为科研人才、资金物料、组织架构、制度规范等方面。学科作为知识的载体,其本身具有整体性,学科的分化主要是为了学习和研究的方便,当前学科呈现出相互开放、彼此渗透、高度融合、协同共生的发展趋向。[3]生态系统理论认为,个体嵌套于相互影响的一系列环境系统之中,系统与个体相互作用并影响着个体发展。[4]英国学者阿什比(Ashby)将大学视为一个有机统一的整体,认为“任何类型的大学都是遗传和环境的产物”,并在1966年出版了《英国、印度和非洲的大学:高等教育生态学研究》一书,书中最早将生态学应用在高等教育领域,将大学看作是一个复杂有机的统一系统。学科与生态系统一样有着高度的对应关系,学科是大学系统中的一个子系统,学科的知识形态和组织形态不断地分化、开放、渗透、融合、协同,这些就是高等教育领域使用学科生态系统理论的基础。借鉴生态学的理论和方法,以隐喻的方式研究学科组织的生态现象。在自然生态系统的结构研究中,通常将其组织圈层划分为有机体、种群、群落、生态系统等四个组成部分、对照这种划分方式,学科可分为学科个体、学科种群、学科群落、学科生态系统,一级学科对应学科个体,某几个相近的学科对应学科种群,其内涵相近,发展脉络和理论基础相同,学科发展脉络和理论基础基本相同,因此学科种群之间是有一定联系的,多个学科种群构成学科群落,最终所有的学科门类形成一个整体的学科生态系统(Discipline Ecosystem)。

从学科生态系统理论角度出发,以生态系统观审视社会生态系统,发现其与自然生态系统有着共通的本质规律,学科就像有机生物体一样,也会经历诞生、成长、成熟、衰退乃至消亡的适应与发展的过程。[5]在生物学中,若两个或多个结构具有相同的祖先,则称它们为同源(Homology)。[6]把同源这概念“移植”到高等教育研究领域,将具有同一历史发展脉络和理论渊源、相近理论基础和研究领域的两个或多个学科称为同源学科(Homologous Discipline)。从学科的知识形态分析,同源学科在研究对象、理论体系、知识基础、研究方法等方面较为接近,存在“重合”地带,并且具有相同的发展脉络和相同的理论渊源;从学科的组织形态进行分析,学科人才在同源学科间可以“流动”,在资金物料方面存在较多的竞争关系,很多同源学科在院系设置上通常隶属于同一个学院,经常是“两块牌子、一套人马”,学科负责人经常会在同源学科之间兼任要职。现行的学科专业目录存在不少同源学科,如建筑三大学科(建筑学、城乡规划学、风景园林)、电子电信学科(电子科学与技术、信息与通信工程、集成电路科学与工程)等,这些同源学科不仅具有共同的发展脉络,在部分理论基础方面共通,而且在学科领域中具有较强的共性,存在较多的交叉与合作,在科研人员、资源分配、组织结构、院系设置等组织形式上呈现出内部一致性。生态学理论为学科建设和发展提供了一种新的观照,它要求我们摆脱局部的、短期的、功利的线性思维限制,强调运用系统思维来审视和处理学科间、学科与环境间关系,重点审视生态系统的失衡现象。

二、同源学科的存在逻辑

为什么会存在同源学科?这不得不从中国特有的学科专业目录说起。学科专业目录是《研究生教育学科专业目录》的简称,是我国高校开展硕士博士人才培养和学位授予的基本依据,各高校必须根据最新的学科专业目录开展博士学位授予、招生培育、学科专业建设、教育统计和就业指导服务等工作。学科专业目录是国家对学科结构进行调整的工具,是中国计划经济制度的产物,体现了中国学科发展的轨迹和规律。[7]改革开放以来,中华人民共和国共进行了五次较大规模的学科目录和专业设置调整工作,每一次调整不仅在数量和结构上进行了梳理,也对一些学科边界模糊、学科内容重叠的学科专业进行了调整。目前,教育部和各大高校正在使用的是最新出版的2022年版学科目录。长期以来,由于我国学科结构调整明显落后于社会发展的节奏,于是就出现了学科划分逻辑不清、学科专业归属不科学、缺乏弹性等问题,一级学科目录的增设和调整也具有较大的行政色彩。直到2022年,国务院学位办才印发了《研究生教育学科专业目录管理办法》(学位〔2022〕15号),对一级学科设置提出了基本要求。但是,中国的学科专业目录的调整牵涉广泛,不仅关系到研究生的人才培养,还涉及到与之相关的科学研究、教育统计、就业等,历次学科目录调整仍然以稳定性和渐近性为“主色调”,这样就导致了高校学科专业目录在长时间的调整中,不断地分裂、扩大或者融合,在这种“进化”过程中,就逐渐衍生出一些具有同一的理论渊源,在理论体系、知识基础和研究方法等方面存在某种“重叠”关系的同源学科。

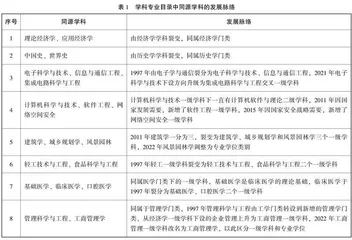

从学科专业目录中同源学科的发展脉络(表1)来看,同源学科是普遍存在的,它们既可以是同一学科门类下具有相近研究对象、理论和知识体系较为接近的一级学科,也可以是不同门类、研究对象较为相似的一级学科。同源学科主要产生于历次学科专业目录的调整中,伴随着学科的内生、分裂和消亡。例如,理论经济学和应用经济学这组同源学科是由经济学学科在1997年学科专业目录调整中分裂而来,中国史和世界史这组同源学科是在2011年学科专业目录调整中由历史学裂分而来;电子电信类同源学科则是由电子学与通信于1997年分裂为电子科学与技术、信息与通信工程,其中电子科学与技术学科又于2021年分裂出了集成电路科学与工程;计算机类同源学科则一直以计算机科学与技术为主导,2011年因急需软件人才,国家新增了软件工程一级学科,但是计算机科学与技术一级学科下依然保留了计算机软件与理论二级学科;建筑类同源学科是在2011年学科专业目录调整过程中一分为三,裂变为建筑学、城乡规划学和风景园林学三个一级学科,其中风景园林学一级学科于2022年调整为专业学位类别;轻工食品类同源学科是轻工一级学科于1997年裂变为轻工技术与工程、食品科学与工程二个一级学科;医学类同源学科则是由临床医学于1997年分裂出基础医学、口腔医学;管理科学与工程则是于1997年学科目录调整时调入了管理学门类。

三、同源学科的发展困境

2016年之后,全国掀起了撤销同源学科的热潮。据统计,2016-2020年间,全国高校通过学位点动态调整共撤销1715个学位点,其中撤销软件工程学科的高校有80所,撤销应用化学学科的高校有33所,撤销管理科学与工程的高校有30所,撤销生态学、统计学的高校均有29所,撤销科学技术哲学(哲学)、仪器科学与技术和政治经济学的高校均有19所(见表2)。

从这些被撤销数量较多的学科(见表3)来看,其中很多学科是由传统学科分裂而成的同源学科。例如,软件工程是计算机科学与技术的同源学科,应用化学(化学工程与技术)是化学的同源学科,管理科学与工程是工商管理的同源学科,生态学曾是生物学的同源学科,统计学曾是应用经济学的二级学科。这些被撤销的学科与其对应的同源学科之间资源竞争激烈,学科内涵边界较为模糊,高校在资源有限、财政经费紧缩的压力下不得不考虑“瘦身”,纷纷采取“保帅弃车”的行为。在首轮国家一流学科遴选中,不少A+学科也成为了国家一流学科。各大高校为了更多的学科进入A+学科行列,在第五轮学科评估中拔得头筹,贸然采取了撤销同源学科、集中资源建设优势学科的“功利”做法,不少与优势学科相近的同源学科纷纷被调整或者被合并,学科生态遭到了破坏。同源学科的发展存在以下问题。

(一)同源学科之间学科内涵边缘模糊,发展势头“此起彼落”

同源学科是由“母体”学科不断交叉融合而逐渐分裂出来的学科,本体学科的内涵和外延不断得到拓宽,从而在某些学科的性质上产生了相似性,使人感觉到这些学科似乎存在着某种重叠性和模糊性。以电信类三个同源学科为例,电子学与通信于1997年分裂为电子科学与技术、信息与通信工程,其中电子科学与技术下设的微电子方向于2021年升级为新的一级学科——集成电路科学与工程,这三个学科具有共同的历史发展脉络,学科内涵边界模糊,很多高校通常设置在同一个学院,组织架构经常是“一套人马、三块牌子”。电子科学与技术是该类同源学科的基础,主要学习半导体器件、半导体物理、半导体化学和材料特性表征等基础内容,研究上偏重硬件和理论,在三个学科中较为“冷门”;信息与通信工程学科主要学习通信和网络方面的课程,研究内容主要偏重信息传输,一直属于高考的热门专业;集成电路科学与工程主要解决集成电路设计、集成电路制造和工艺技术,以及集成电路封测各个环节的核心科学与工程技术问题,属于交叉学科门类。随着中美“芯片”之争,我国集成电路产业发展面临“卡脖子”问题,集成电路领域的高层次人才非常缺乏,所以国家增设了该一级学科,尽管集成电路工程是由电子科学与技术学科进化而来,但是它更加契合当下国家战略和社会发展需求,生态位不断拓宽,具备了强大的竞争力,成为不断发展的战略新兴学科。

(二)同源学科之间研究方向存在“重叠”,受行业没落影响难逃撤销的“命运”

部分同源学科的研究方向重复度较高,如轻工技术与工程与食品科学与工程、软件工程与计算机科学与工程等,这类同源学科具有很强的行业特色,曾经与行业的发展具有较强的协同机制,在人才培养、科学研究、社会服务等方面都得到行业的经济资助,行业在学科发展中具有很高的话语权。但随着国家软件、轻工行业的没落,行业内部动力不足,导致行业对该学科的发展需求减弱,这些与夕阳产业相联系的学科难以跟上经济社会发展的步伐,培养出来的人才不能适应新时期新产业的发展需求,高校在学科布局上也不再局限于原有行业的需求。面对有限的办学资源和经济下行带来的教育经费压力,综合性大学选择集中力量培育一批国内领先的新兴学科,采取求新求全的错位发展战略,于是一些原本联系紧密、但已逐步“走下坡路”的行业特色学科被撤销。在近5年的学位点动态调整中,软件工程这一曾经的“香饽饽”学科成为撤销最多的学科。其实,软件工程与计算机科学与工程、网络空间安全等学科属于同源学科,尽管三个同源学科有其各自不同的研究对象、学科内涵和人才培养目标,但由于它们都以研究计算机相关的理论和技术而具有“天然”的同源关系,在2011年学科目录调整之前,它们曾在较长一段历史时期里处于一种“同体”形态,彼此有着共同的理论基础和方法论基础,有着同体分裂的渊源,研究方向存在部分重叠。软件工程曾经是最火爆的专业之一,以前各大高校争相开设,响应互联网技术的发展需求,而很多高校在软件工程研究生培养上,主要以速成为主,有的两年就可以毕业走向社会。从就业端来看,国家于2000年制定印发了《鼓励软件产业和集成电路发展的若干政策》之后,高校大规模扩招软件专业学生,在20多年的发展过程中,软件人才已呈现过剩倾向。