大学生如何在连续创业事件中提升创业能力?

作者: 钟云华 胡叶容

摘要:基于事件系统理论,采用案例研究方法,对一个连续创业大学生10年创业经历进行纵向研究,揭示连续创业事件如何对内通过创业思维模式调整和创业失败学习、对外借助高校创业教育提升大学生创业能力。研究发现:连续创业事件促进大学生的创业机会识别模式逐渐由表面联接方式向结构联接方式转变;连续创业大学生采用生成式学习方式从创业失败事件中学习,通过双环式学习方式创造主动型事件获取创业资源,并且事件强度越高引发创业失败学习的质量越高;创业教育是大学生从连续创业事件中提升创业能力的前置条件。高校应构建开放包容的外部创业环境引导大学生积极创造主动型事件,重视创业失败修复,帮助大学生应对被动型事件;大学生需重视自身内在认知能动性对创业能力的隐性塑造作用。

关键词:大学生;事件系统理论;连续创业事件;创业失败学习;创业能力一、问题提出

大学生创业对缓解当前高校毕业生就业压力具有重要作用,一直备受党和政府重视。然而,在高度不确定性和各种风险的挑战下,大学生创业失败是一种常态。据统计,我国大学生创业失败率高达95%[1],主要原因是大学生自身创业能力不足。创业能力是大学生创业行为的重要凭借和创业成功的重要基石,不仅对其创业意愿、创业行为有显著影响,而且对其创业绩效有重要作用。研究者还发现,大学生创业能力形成的有效途径,不仅仅是创业理论学习,还包括在创业活动中进行“做中学”[2]。这是因为,创业活动由一系列创业事件组成,这些事件会影响创业者的认知、情感及决策,为创业者提供创业知识和技能,进而帮助大学生创业者提升创业能力。然而,学界目前对大学生创业能力的研究,大多聚焦在大学生创业能力的概念、维度划分、前置变量、结果变量和情境变量等方面,过于关注个体或组织内在特征对创业能力形成的作用,忽视了外在创业事件对创业能力形成的影响。探索创业事件对大学生创业能力提升的影响和机制,不仅可拓展大学生创业能力研究的边界,还能为大学生创业能力培养提供行动建议。因此,本文拟以事件系统理论为研究视角,选取一个连续创业大学生作为典型案例,以其连续创业事件中创业能力提升为研究对象,纵向探究大学生创业者通过连续创业事件提升创业能力的过程与结果。本文主要研究以下问题:大学生的创业能力如何通过连续创业事件逐步提升?在创业能力提升过程中,创业事件具有何种作用,作用机制又是什么?

二、文献综述

(一)连续创业事件与创业能力的关系

创业能力是创业者成功执行创业任务所需的知识和技能,包括机会能力、关系能力、概念能力、组织能力、战略能力和承诺能力等。[3]张玉利在此基础上进一步将机会能力、关系能力和承诺能力归并为机会相关能力,将组织能力、概念能力和战略能力归为管理相关能力。[4]连续创业者指在创办现有企业之前曾经开创过其他企业,但后来因某些原因出售或关闭了之前企业的创业者。[5]前期研究发现,连续创业积累的先前创业经验,可能会通过自我效能和机会识别等中介因素,对创业成功产生影响,[6]这是因为连续创业者持续进行的创业失败学习对其创业能力提升有重要作用。后期研究还指出,连续创业大学生作为一个正在高校学习的创业者,其创业能力的提升还与高校创业教育[7]、创业失败学习[8]等因素有正向关系,连续创业经历能够通过创业失败学习促进大学生创业能力有效提升。

(二)创业失败学习的内涵与分类

创业学习是创业者获取、积累和创造创业知识的过程[9]。创业失败学习可以视为失败学习在创业学习研究领域的拓展,创业失败者对创业过程中的失误及自身不足进行反思,通过反思更好地分析行业内部和外部特征,增强识别机会的敏感性,无疑是创业能力提升的重要途径和方式。[10]目前创业失败学习可分为单环式学习、双环式学习、生成式学习等。其中单环式学习强调对现状的认识,将组织运作结果与组织的策略联系起来,并对策略进行修正,以使组织绩效保持在组织规范与目标规定的范围内。[11]双环式学习能帮助创业者重新定义和审视个人行为,其结果可以在新的环境下应用和调整,以完全不同的方式重构问题来获得改进机会。生成式学习是指通过推断将从一个事件中学到的经验迁移到新情境中的能力,使学习者能够主动采取措施来避免重复负面经验,在更广泛的范围内采取更有效的行动。[12]

(三)事件系统理论内涵及其应用

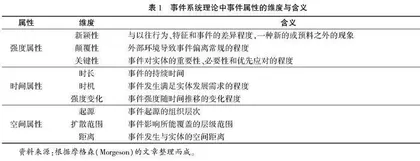

事件如时间长河中的节点,在形塑思想、情感和行动方面起着重要作用。事件系统理论将事件融入组织管理研究中,一方面认为事件强度(新颖性、颠覆性、关键性)对实体起主要作用,即事件强度越大、越新颖、越具有颠覆性,对实体的影响越大;另一方面,事件的时间属性和空间属性会调节事件强度与结果变量之间的关系,当事件强度一定时,那些越能满足实体发展需求(时机)、持续时间越久(时长)、由企业更高层发起(起源)、发散范围越大(扩散)的事件,越能对距离事件近的实体(事件距离)施加影响或创建新的行为、特性,甚至产生新的事件。[13]强度属性、时间属性和空间属性的既有界定见表1[14]。目前,事件系统理论的应用日益广泛,例如事件对销售组织演变的影响、高校教师如何运用创业事件提升学术创业能力、平台型组织如何从新冠疫情事件中激活韧性等。

(四)既有研究存在的不足

既有研究取得重要成绩但仍存在不足:一是研究的动态性不足。以往研究将创业能力视为一个静态变量,主要关注其内涵与特征,忽视了创业者所经历的外部事件对创业能力的塑造,且未考虑创业能力提升具有循环往复、积微渐进的特点,故未能揭示大学生创业能力的动态演化过程。二是忽视创业失败学习的重要作用。大学生处于学习的成长期,创业知识和经验均不足,绝大多数都会经历创业失败,实际上创业失败学习对连续创业大学生创业能力的提升更具促进作用。三是对连续创业大学生研究过少。目前对创业能力提升的研究,主要研究对象为一般创业者,对大学生尤其连续创业大学生关注较少。

三、研究设计

(一)案例选择

案例选择遵循以下标准:第一,创业者为连续创业大学生,在大学就读期间开始创业,至少以自己为主要参与人、前后创办并经营过两家以上公司。第二,具有丰富多样的创业事件,同时具备失败和成功创业经历。第三,创业过程需具有行业和资源的延续性,纵向创业过程中能体现出创业能力的变化。基于上述标准,本研究选择广东S大学的学生CX作为研究对象,CX先后创办了4家公司,其连续创业事件具有典型性、饱和性和真实性,保证了案例研究的信度和效度。

案例介绍:CX,男,2013年9月入学,2014年在校创办“新生商店”,因经验不足亏损倒闭。2015年成立“校园快递”公司,构建了校园配送网络雏形;“校园快递”公司倒闭后,利用原线下配送网络转型成立“鲜切水果”公司,搭建了线上接单和线下配送的电子商务平台,并获得某投资人20万元风险投资,后因与合伙人产生分歧退出“鲜切水果”公司的经营。2017年成立“南象文创”公司,主营设计、策划、宣传推广等业务,该公司也曾面临倒闭的险境,但经CX及其团队努力营救现平稳发展。CX大学毕业后的创业与大学期间的创业资源和人脉紧密相关,且大学期间所获的创业能力在未来创业活动中才得以有效显现,因此本研究拉长了考察时间,以CX进入大学以来2013至2022年的10年创业经历为研究区间。

(二)资料收集

本文主要采用深度访谈、实地观察两种方式收集研究资料。一是深度访谈。一方面,对连续创业者本人进行深度访谈。访谈内容主要包括创业事件回顾、创业经验感悟、创业失败反思、创业失败学习经历等,主要目的是全面了解创业者的创业历程以及成立4家公司的发展情况。问题设计如“何时何地发生了何种事件”“该事件对您当时产生了什么影响”“您是如何解决”,识别创业事件与连续创业者的创业思维、创业失败学习、创业能力之间的交互作用。另一方面,半结构访谈创业合伙人、核心骨干成员。主要了解团队成员对创业事件的参与感受,描述并互证关键事件对公司发展的积极影响和消极影响。二是实地观察。作者对CX及其公司间接观察和参与观察长达3年,积累了大量与其创业相关的一手资料,为本研究提供了可靠的保障。参照事件系统理论,对上述所得资料进行分析,识别出28件关键事件,如表2所示。

(三)数据分析过程

在进行数据分析之前,笔者先对文献进行梳理和研读,提炼本案例涉及的关键变量,界定关键变量的含义和主要特征,对访谈数据进行编码,通过编码分析各关键变量间的内在关联性。根据事件系统理论,事件强度指事件的新颖性、颠覆性、关键性对创业者的主效应,事件强度越大,即事件越新颖、颠覆及关键,越能对主体产生更大的影响。参考张默和任声策的研究对事件强度进行分级,用“+++”表示事件强度很强,即表示该事件对创业者有显著影响,“++”表示强度一般,“+”表示强度弱。事件空间指事件发生的空间层次及其扩散范围,其中空间层次分为环境层、组织层、团队层,空间扩散范围可划为行业外、行业内、组织内,用“+++”表示事件扩散范围可达行业外,“++”表示事件扩散范围可达行业内,“+”表示事件扩散范围可达组织内。依据事件与连续创业者之间的作用关系将事件分为主动型事件和被动型事件,由连续创业者主导的事件称为主动型事件,反之则为被动型事件。参照事件系统理论识别出28个关键事件,其发展脉络整理如图1。图1生动揭示了创业者所经历主动事件和被动事件的发生顺序和空间分布。

四、大学生在连续创业事件中提升创业能力的路径和表现现有研究对创业能力维度划分存在不同视角,本文参照张玉利对创业能力的界定,将大学生的创业能力界定为机会识别和利用能力、资源获取和配置能力两个维度,以下将从这两个维度分析连续创业事件对创业能力的作用。

(一)大学生在连续事件中改变思维模式来提升机会识别和利用能力

创业机会识别与利用是创业能力的重要体现,它指的是创业者获取、处理和加工信息,并进行复杂编码和表征,从而识别已有信息和市场需求之间的结构相似之处。创业机会识别和利用顺利与否,在很大程度上依赖于创业者的认知水平。因为认知科学认为,当个体接触到新事物时,会在大脑中搜索已知事物与新事物之间的关联性和相似性,从比较中抽象出某种意义和表征,因此已有的认知水平会影响创业机会的识别和利用。这种基于事物之间的相似性来探索联系的思维和推理过程称为联接思维。[15]联接思维通常发生在两个层次:一个层次是对事物基本特征和属性的认知表征,表现为事物的表面属性如形状、大小、颜色、体积等,称为表面联接思维;另一个层次是基于多种表面属性内部关系的综合性认知表征,侧重于事物内部的结构关系,称为结构联接思维。相较于表面联接思维来说,结构联接思维更能挖掘事物之间的本质联系。创业机会识别的实质,是在市场和产品之间构建联系的过程,这个过程需要对来自市场和产品的信息进行处理和加工。创业者采用不同层次的联接思维,可能诱发不同创业机会发现,具体分析如表3所示。

从表3可知,在创业初期,被动型事件发生频率较高,连续创业大学生由于认知局限和经验缺乏,识别和利用创业机会的能力非常有限,往往倾向于采用表面联接思维识别和利用创业机会,事件XS4、XS7、KD1均对此有所体现。如在事件XS4中,学长创业团队解散后,创业者开始思考如何独立创业,在迎接新生活动中,发现许多新生有购买生活日用品的需求,由“新生需要买生活用品”联想到创办“新生商店”,在这个过程中起支配作用的是表面联接思维。在事件KD1中,创业者发现身边越来越多的同学热衷网上购物,当时丰巢、菜鸟等快递驿站还没进驻校园,师生收发快递多有不便,创业者敏感地意识到师生收寄快递业务有很大的市场需求,萌生了创办快递公司的想法。从“师生有收发快递需求”联想到创办“校园快递公司”,依然是表面联接思维在支配着创业者的思维模式。因此,本文得出如下命题1a。

命题1a:创业初期,由于先前创业知识和创业经验的薄弱,连续创业大学生往往通过表面联接思维方式识别和利用创业机会。