高质量发展背景下我国高校学费政策动态调整研究

作者: 王清 程世岳 李琼

摘 要:新中国成立后,我国高校学费政策经历了“助学金”公费期、“双轨”过渡期、“并轨”治理期和动态调整期的探索之路。“动态调整”是基于高校学费政策历史演变做出的正确决策,符合当前我国高等教育和经济社会高质量发展的要求。进入新发展阶段,党的二十大开启了科教兴国的新征程,高等教育高质量发展进入快车道,这对高校学费政策提出了新挑战与新要求。当前我国高校学费政策普遍存在调整频次低、周期长、专业学费结构有待完善、浮动机制还需健全、差别定价体现不够充分等问题。我们要把握新发展阶段主要矛盾,立足地域、高校及专业发展客观存在的差异,紧紧围绕“动态调整”这条主线,通过建立连续稳定的调整周期,适当扩大高校在学费定价中的自主权,进一步优化专业学费结构,持续加大多维度多元取向的差别定价,健全自主灵活的学费浮动机制等措施,从根本上破解高等教育高质量发展中高校学费政策调整面临的“老问题”与“新挑战”。

关键词:高质量发展;高校;学费政策;动态调整

2023年以来,四川、上海、吉林等多省(市)陆续调整了高校学费政策,“高校学费上涨”“高校学费告别5000元时代”一时引爆舆论场,成为各大主流媒体争相报道的“新宠”。其实,高校学费政策调整是一个“老问题”“旧新闻”。近十年,全国就有两次大规模且相对集中的调整,分别是2014年、2018年。2020年以后,几乎每年都有不等数量省份相继做出调整。高校学费政策调整并非一劳永逸,更不是一“调”定乾坤,实施动态调整已成为当前高校学费政策主旋律。那么,一个“老问题”又是如何引爆“新热点”?

新中国成立以来,我国高校学费政策从公费到自费、“双轨”到“并轨”、统一到多元,经历了曲折而又漫长的探索之路,动态调整也是基于高校学费政策历史演变做出的正确决策,符合当前我国高等教育和经济社会高质量发展的要求。进入新发展阶段,党的二十大首次将教育、科技、人才一体化部署,协同推进,开启了科教兴国、人才强国、创新驱动发展的新征程。高校作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点,在新征程上要加强资源供给,落实必要支撑与保障,着力推动高质量发展[1],这也对高校学费政策提出了新挑战、新要求。首先,持续而又稳定的经费支持是高等教育高质量发展的物质基础,在不断增加国家财政性经费投入的前提下,要建立健全与经济发展水平、居民收入状况、成本-收益等相一致的高校学费动态调整机制,引导形成多主体参与经费保障的合力。[2]其次,高等教育高质量发展是以内涵发展、创新驱动、质量提高为核心,旨在构建“区域协调发展的空间布局结构、特色分类发展的层次布局结构以及多学科交叉融合的学科布局结构”[3],使之与“新发展格局”相适应。通过对全国31个省(市、区)现行高校学费政策研究发现,普遍存在调整频次低、周期长、学费结构划分不合理、学费浮动机制不健全、差别定价体现不够充分等问题,映射出政府管理方式、高校办学自主权以及教育公平与效益等更为深层次问题,成为影响我国高等教育高质量发展的制度性障碍和政策性梗塞。因此,高校学费政策调整虽是老话题,但在高等教育高质量发展背景下,其内涵更深、要求更高、难度更大,成为高等教育领域研究的新热点、新课题,具有新的时代意义和重要政策价值。

本文通过梳理我国高校学费政策演变,从历史实践的角度说明了“动态调整”的合理性和必然性;基于对各省学费政策调整四大核心内容——调整周期、定价形式、学费结构、浮动机制——差异化分析,指出现行学费政策在动态调整过程中存在的主要问题,并从实践路径提出一些思考和建议。考虑到我国高校规模庞大,结构复杂,且不同层次高校执行不同的学费政策,为便于本研究开展,需对“高校学费政策”概念作出界定。

首先,我国高等院校从办学主体划分,有公办高校和民办高校;从办学性质划分,有普通高校和成人高校;从层次划分,有本科高校和专科(高专)高校。其中公办普通本科高校规模最大,是我国高等教育主力军[4],是实现高等教育高质量发展的关键。同时考虑到公办普通本科高校学费政策相对独立,因此,本文的“高校”主要指公办普通本科高校。

其次,我国高校教学管理模式主要以学年学分制为主[5],随着教学改革不断深化,部分高校逐步向完全学分制模式过渡,在学费政策上也随之出现了学年制学费和学分制学费两类不同学费政策。但从我国学费政策历史演变和现行范围来看,学年制学费执行时间更长、范围更广,且学分制学费标准以学年制学费为参考。因此,本文的“学费政策”主要指学年制学费政策。

此外,我国港澳台地区享有高度自治权,其高等教育管理体系、运行方式与大陆存在根本差异,学费政策也各成一体。因此,本文的“高校学费政策”仅限大陆地区高校学费政策。

综上,本文的“高校学费政策”主要指大陆地区公办普通本科高校学年制学费政策。

一、高校学费政策历史演变

(一)“助学金”公费期(1949-1984年)

1949年新中国成立,开创了中华民族历史新纪元,揭开了中国高等教育事业发展的新篇章。同年召开的全国第一次教育工作会议明确了“教育必须为国家建设服务,学校必须向工农开门”的教育工作方针,凸显了教育的“人民性”。[6]这为高等教育实行人民助学金或公费制奠定了政策基础,极大促进了文化教育事业的发展。1952年,政务院发布《关于调整全国高等学校及中等学校学生人民助学金的通知》《关于调整全国各类学校教职工工资及人民助学金标准的通知》,规定全国高等学校统一执行人民助学金制,并明确了相应标准。至此,我国高等教育正式进入了公费时期。1955年、1977年国务院、教育部和财政部陆续颁布有关高等教育政策文件,对人民助学金发放的覆盖面有所调整,但免学费的政策一直未变。

这一时期高校学费政策是建立在教育的“人民性”基础之上,符合当时百废待兴的社会发展状况及“两为”教育方针,为文化教育事业发展、新中国建设人才培养做出了时代贡献。但是建国初期社会变革大潮中普遍暗藏着急躁冒进的发展倾向,在高等教育领域,粗暴地将“大众性”等同于“大众化”,急剧扩张带来“专”和“红”、“质”和“量”等多重张力与矛盾聚焦,导致高校学费政策不能很好满足“大众的”高等教育发展的需要,影响高校健康持续发展。

(二)“双轨”过渡期(1984-1996年)

1984年,教育部等三部门联合下发《高等学校接受委托培养学生的试行办法》,提出高校委托培养制度,委托培养学生所需学费由委培单位承担。我国在高校多渠道筹措资金、促进高等教育可持续发展方面迈出了探索性一步。1985年,《中共中央关于教育体制改革的决定》进一步肯定了委托培养制度,并授权高校可在国家计划之外招收少量自费生。至此,我国高校进入免费和自费并存的“双轨”时期。1989年,国家教委等部门陆续发布《关于改革高等学校毕业生分配制度报告的通知》《关于普通高等学校收取学杂费和住宿费的规定》,指出要转变高校经费靠单一财政拨款窘况,要鼓励联合办学、委托培养及自费上学,对计划内招收学生开始收取学杂费,并规定了相应的收费标准。1992年,国家教委等三部门联合下发《关于进一步改革和完善普通高等学校收费制度的通知》,指出统一收费标准的不合理性,并规定各高校可根据所在地区经济发展状况、学校及学科特点自行拟定收费标准,并由相关部门批准。

这一时期高校学费政策具有明显的过渡性,是国家经济体制转变在教育领域的直接体现,也是改革开放对人才需求的外生动力与高校快速发展对经费需求的内生动力共同作用的结果,为高等教育建立多元化教育筹资体系做出了探索性的尝试和努力,为今后各地区、各高校执行差异化学费政策奠定了先行基础。

(三)“并轨”治理期(1996-2013年)

1996年,国家教委等三部门联合下发《高等学校收费管理暂行办法》,指出高校学费标准可结合办学条件、经济发展水平及居民经济承受能力等因素,按照不超过生均教育培养成本的25%的比例,经相关部门审核批准后进行调整。至此,我国高校学费收取有了明确政策规定,学费标准制定也有了直接依据,这也意味着我国高校学费由公费、自费并存的“双轨”转入全面收费的“并轨”期。次年,全国高校基本完成招生“并轨”,这也为学费“并轨”后的可行性提供了生源依据。此后,高校学费随着生均教育培养成本递增连续上涨,1997-1999年学费增长率达到27.65%,1999-2000年学费增长率达到15%左右[7]。短期内学费大幅度上涨引起社会广泛关注,政府管理部门高度重视,制定了一系列关于加强高校收费管理、稳定学费标准的政策及制度,确保高校学费政策的科学性、学费标准的合理性和收费过程的透明性。2007年,国务院下发《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》,进一步明确了收费管理规定,要求此后5年内高校学费标准不得高于2006年秋季相关标准。自此之后,高校学费调整工作进入五年“休眠期”。

这一时期高校学费政策具有改革开放后盛行的“拿来主义”色彩,深受布鲁斯·约翰斯通(D.Bruce Johnstone)的成本分担理论、萨缪尔森(Samuelson)的公共产品理论影响,同时也表现出了社会主义国家特有的对教育资源配置强大的宏观调控能力。“并轨”初期的强势治理和后期的严厉管控,为快速发展中的高等教育探索构建长效的学费管理体系提供了丰富的理论基础,为此后高校学费动态调控积累了宝贵的实践经验。但长达5年的学费稳控也为此后全国大规模、大幅度学费调整埋下了伏笔。

(四)动态调整期(2013年至今)

2013年,学费“限涨令”到期,高校面临着过去5年教育成本持续增加的巨大压力,过去10年不断扩张后借新还旧、负债经营的普遍窘况,调整学费政策成为高校亟需而又普遍的呼声。2013-2014年,广西、天津、江苏、福建、山东、贵州、宁夏、湖北、湖南、浙江、黑龙江11省市陆续调整高校学费政策,最大的变化在于学费标准的调整,浮动比例一般控制在5-30%之间,涨幅一般控制在20-35%之间[8],也有个别省份的涨幅超出50%,如宁夏高校文史类、理工农类、医学类学费的涨幅均超过了50%[9]。这在社会各界引起了巨大反响,被各大媒体戏称为“报复性上涨”“‘涨’声一片”。为此,2014-2016连续三年,教育部等多部门联合下发《规范教育收费治理教育乱收费工作的实施意见》,在严格高校收费管理的同时,进一步明确了学费调整思路,提出各地要按照属地化管理原则,根据办学成本、群众经济承受能力,建立健全高校收费标准动态调整机制。2020年,教育部等五部门联合下发《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》,再次重申各地应按照规定的管理权限和属地化管理原则,综合考虑经济社会发展水平、教育培养成本和群众承受能力等因素,建立健全教育收费标准动态调整机制。至此,我国高校学费政策全面进入动态调整期。2020-2023年,每年都有不等数量省份制定新的高校学费政策,调整了学费标准,设定了浮动比例,并授予相应的定价自主权。

这一时期,我国高校在经历了规模扩张的外延式发展之后,逐步转向以追求质量为主的内涵式发展道路,高校学费政策动态调整反映了当前高等教育高质量发展对持续加大教育经费投入的保障性需求。“动态调整”是一个过程,也是一种结果。从过程来看,因地制宜的属地化管理彻底改变了过去学费政策统一管理下长期固化、缺乏弹性、不够灵活的弊端,顺应了高等教育高质量发展的内在需求,更能及时反映经济社会变迁与高等教育发展的交互关系;从结果来看,凸显了地域间客观差异,扩大了高校自主权,更加符合以公平和效率为价值追求的政府政策目标。

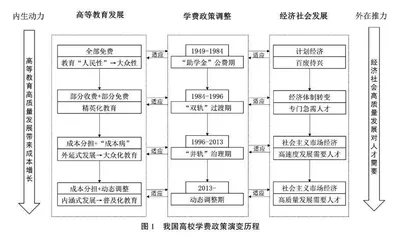

纵观我国高校学费政策演变历程(见图1),从根本上讲,高等教育自身发展带来的成本增长是学费政策不断调整的内生动力,而经济社会快速发展对专业人才需要则是学费政策不断调整的外在推力。进入新发展阶段,党的二十大开启了高等教育高质量发展的新征程,高校学费政策面临着新的挑战,建立灵活有弹性、公平有效率的动态调整机制是当前及今后高校学费政策调整的主方向,因地制宜的多元化标准及不断扩大的高校定价自主权将成为学费政策调整的主旋律。

二、高校学费政策动态调整差异化分析