多重制度逻辑下一流大学学科布局与调整研究

作者: 宋佳 王科瑞 张雅茹

摘 要:“双一流”建设将学科建设作为重要任务,一流大学建设高校在首轮建设期内对学科进行了战略性布局与调整。通过分析一流大学建设高校学科调整总体情况、不同学术类型高校学科变化以及不同地区高校学科总体调整趋势,运用多重制度逻辑阐释学科布局与调整反映的国家、市场、学术与社区逻辑。进一步地,在历史比较与中西教育对比的维度上,反思我国学科变化逻辑呈现出的本土特征与时代意义。

关键词:双一流;学科布局;学科调整;多重制度逻辑

从2015年国务院公布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,到2017年发布我国世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单,“双一流”建设受到国内社会与国际教育界的广泛关注。“双一流”建设强调“以一流为目标,以学科为基础”。学科布局与调整是一流大学实现“双一流”建设的重要路径与目标。本研究着眼于首轮“双一流”建设周期内,一流大学建设高校在学科布局与调整方面呈现出的图景。从多重制度逻辑的理论视角出发,通过一流大学建设高校学科变化的总体趋势、不同学科特色类型高校的学科变化趋势以及不同地域的一流大学学科布局数据,分析“双一流”建设背景下学科增减呈现出的国家、市场、学术、社区逻辑,进一步反思我国学科布局与调整的本土特征与时代意义。

一、多重制度逻辑:理论框架与运用

学科内涵具有两层含义,一是指一门知识的学科,二是指围绕“学科”而建立的专门化的组织,即学术组织。[1]大学中的学科整体上是知识学科和组织学科的结合体,两者是“里”与“表”的关系。[2]作为学术组织,关于学科变化的制度逻辑,伯顿·克拉克(Burton Clark)于1983年提出了国家、市场和学术权威三因子作用的“三角协调模式”对学术组织的影响。理想的学术组织治理模型应是国家权力、学术权威和市场三者互相制约,但由于三因素在不同国家的权重不同,会呈现出国家体制、市场体制和专业体制的类型。克拉克的“三角协调”模型为高等教育组织变革的制度逻辑提供了经典范式,后续研究者们对克拉克的“三角协调模式”理论不断进行延伸拓展。

随着经济全球化的发展,市场在高等教育中的份额越来越大,威廉姆斯(Gareth Williams)认为政府、高校与市场在高等教育领域占据重要位置,政府是“主导因素”,政府与大学、市场之间关系的密切程度决定着“三足鼎立”的位置变化。为此,他在克拉克“三角协调模式”基础上细化了三者间的关系,特别分析彼此不均衡状态下的模式。[3]埃茨科瓦茨(Henry Etzkowitz)与雷德斯道夫(Loet Leydesdorff)则从另一角度指出多维“螺旋”结构更能体现政府、大学和市场之间的互动关系,通过政府、大学和市场三者合力,从而最终使三者共同获益。[4]此外,政府对大学和市场这两个领域的作用,正在向两个截然相反的方向发生变化,政府刺激和鼓励学术机构要对“创造财富”做出更直接的贡献。[5]纵向来看,克拉克的“三角协调模式”理论得到了后来学者们的批判继承与发展,研究不断细化与丰富该理论关于政府、市场与大学之间的关系,从彼此的分立斗争到动态并存再到交叉协调,三者不再是相互对立的矛盾体,彼此之间也更加开放交融。

制度逻辑作为一种元理论,始于阿尔弗德(Robert R.Alford)和弗里德兰(Roger Friedland)于1985年提出的制度逻辑分析范式,并将其引入社会学研究[6],强调制度逻辑是由一系列的规则、文化、信念等组成的,其构成了社会的基本行为规范,同时影响着人们的认知和行为。[7]组织内特定制度逻辑的主导型以及制度逻辑间的关系会随着行为者以及情景的变化而变化。[8]制度逻辑是一套与如何阐明组织现实相关联的含蓄假定及价值标准的集合,同时解释了组织行为合法性以及如何获取成功的原因,其中逻辑为个体及组织的行为方式提供了指导并赋予了合法性,虽然制度逻辑理论对组织同形现象进行了深刻的理论解释,但传统的制度理论并没有涉及到社会背景的研究。

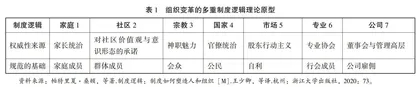

在此基础上,桑顿(Patricia H.Thornton)等人指出制度逻辑理论强调多元化、碎片化的制度环境,并认为这样的制度环境对组织行为塑造起着至关重要的作用。[9]在这种背景下衍生出了多重制度逻辑理论。桑顿等人于2012年丰富完善了多重制度逻辑视角,在《制度逻辑视角:文化、结构与过程》中认为组织所嵌入的制度逻辑通常是多元的、复杂的,分析了制度在家庭、宗教、政府、市场、专业、企业、社区七个场域中的运行逻辑及彼此间的互动关系。[10]长期以来,制度逻辑的场域只聚焦于前六个,“社区”作为新的制度场域,是桑顿等人后期增加的,指拥有共同活动与信仰的人的礼俗社会与本地社区,对组织行为影响显著。多重制度逻辑视角的创新之处在于,在多元的制度秩序下,通过观察社会结构中的行动,分析文化的同质性与异质性,探讨影响主体行动的多重逻辑及不同逻辑之间的内在机制。[11]在冲突的多重制度逻辑中,通常会存在一种主导性逻辑,行动者会采取多种适应性策略以维持生存合法性。[12]因此作为一种元理论,该视角能够使我们从不同制度秩序逻辑之间的矛盾中解释社会、组织和个体与制度产生异质性和能动性的缘由。

最后,蔡瑜琢等人关于制度逻辑视角在高等教育研究中运用的文献综述发现,高等教育研究中的制度逻辑运用情况可以分为两类,一类是社会层面的制度逻辑,基本遵循了上述桑顿等人2012年提出的七个维度经典范式,根据研究主题进行类型匹配;另一类是场域层面的制度逻辑,即研究者引用其他资料来源与学科视角来分析高等教育组织的制度逻辑,尽管有18种之多,但由于绝大部分可以归属到国家、市场与学术专业的三逻辑范式中,同时由于一些场域逻辑的内涵缺失或彼此雷同,分析高等教育组织的制度逻辑仍然跳脱不了桑顿等人2012年的经典范式。[13]因此,本研究将以桑顿等人2012年提出的多重制度逻辑作为理论原型,考察影响我国一流大学建设高校学科布局与调整的因素与制度情境。

二、数据统计与分析:学科变化趋势

本研究针对42所一流大学在第一轮“双一流”建设周期内(2017-2021年),一级与二级学科在新增与裁撤调整方面呈现的规律与变化,收集教育部、42所高校官网以及所有媒体报道关于2017至2021年学科调整变化数据,并将这些数据按三个维度进行统计分析。第一,从整体分析一流大学学科增减分布,总体把握42所一流大学学科调整情况,探索学科调整背后蕴含的多重制度逻辑;第二,按大学类型与学术特色分析一流大学的增减学科分布,研究各类高校学科调整之间的关系,重点剖析学科调整折射的学术与专业逻辑;第三,按我国地理区域分析一流大学的增减学科分布,研究东部、中部、西部、东北部一流大学集群在学科布局与调整方面的共性与特性,试图解释市场与社区因素对不同区位大学学科调整的影响。学科门类按照教育部2021年以前的13个一级学科进行统计,因“交叉学科”作为第14类型学科于2021年底开始设置,故而不在此次研究统计范畴内。为更加凸显高校在学科布局与调整上的方向性,统计中包括二级学科。

(一)一流大学学科总体增减分布

“双一流”首轮建设期内,一流大学各类新增一级学科的高校累计数达到508个,其中工学增长最多,是位列第二名理学门类的四倍之多,可见一流大学的建设重点方向以及学科集群是理工科。一流大学内哲学、历史学和教育学新增数量最少。从二级学科来看,人工智能学科增长数量最多,高达54。法学门类下的马克思主义理论学科增长数量位列第二位。此外,与“数智技术”相关的二级学科增长较多,如数据科学、大数据管理、数字经济等。从学科撤销门类来看,一流大学撤销一级学科总数达112个,其中工学和理学门类也分别位列撤销排名的前两位。由此可见,在一流大学的学科建设中,理工科的变化幅度是最大的。此外,管理学的撤销调整数量仅次于理学,剩余人文社科等学科撤销幅度不大。在二级学科撤销调整中,较为明显的七年制临床医学撤销改制,逐步被“5+3一体化”所取代,以进一步适应对医学人才的紧迫需求。

(二)各类型一流大学增减学科分布情况

为进一步探索大学在学科布局与调整上的学科“路线”,根据学校自身定位、特色与国家的高校分类,将42所一流大学建设高校大致分为综合类、理工类、民族类、师范类、农林海洋类五大类,以此分析不同学术特色的高校在学科建设布局上的态势。此处需要说明的是,为凸显高校学术特色在学科调整方面的学术逻辑,对高校类型划分基本遵循校名中的“学术特性”结合高校实际特色学科进行归类,尽管一些师范类以及理工类高校强调自己是“综合型大学”,但如果全部纳入综合类高校中则会影响学术逻辑对学科布局影响的趋势判断。

1.综合类一流大学增减学科分布情况

综合类高校新增学科门类累计达到331频次,其中,新增工学门类占总数的一半以上,紧随其后的是理学,约占工学门类的四分之一,可见在综合类高校中工学、理学发展势头强劲,法学的增长也较为突出。工学门类下的人工智能专业增幅达24个,位列第一;法学门类下的马克思主义理论增幅达18个,位列第二。此外,管理学门类下的大数据管理与应用专业、理学门类下的数据科学与大数据技术专业以及经济学门类下的数字经济专业都凸显“数字+”学科的快速发展。综合类高校撤销学科门类频次值为80,其数量远低于新增学科数量。其中,工学与理学的数量仍然位于前两名,其余各门类的学科撤销数值也都在10以内,说明综合类高校的人文社科类学科撤销幅度较小。

2.理工类一流大学增减学科分布情况

理工类双一流建设高校新增学科门类频次值累计达121,其中新增工学的学校远超其他门类的总数之和,说明理工类高校在“双一流”建设中围绕院校特色,聚焦工学发展方向。管理学、经济学、法学、教育学、文学和艺术学新增学科院校均未超过10所,哲学、历史学、农学和医学在理工类高校中自2017年以来没有新增。理工类高校二级学科新增的最大值汇总为23,与综合类高校类似,工学门类下的人工智能专业增幅最大,共9个,除此之外新增最多的是“数字+”相关学科群,如经济学门类下的金融科技、管理学中的大数据管理、理学中的数据科学与大数据技术等。

3.其他类一流大学新增学科分布情况

民族类新增学科门类累计共4个,其中主要是工学2个,理学和经济学各1个,其余学科门类均未有新增;二级学科新增经济学中的数字经济、理学中的中药学和工学中的光电信息科学与工程、数据科学与大数据技术专业,在新设学科方面与其他类型高校趋势基本一致。师范类一流大学新增学科门类总数频次为14,主要集中在工学、理学、文学、法学和经济学上。农林海洋类新增学科门类频次共38,排名前二的分别是工学16个、农学9个。除哲学、教育学、历史学和医学无增加外,法学、文学、理学、管理学和艺术学的新增数额较为相近。同样,最大增长点集中在“数字+”集群二级学科,突出大数据与智慧科技赋能特色学科发展。

(三)各区域一流大学增减学科分布情况

为进一步研究不同地域经济社会发展对一流大学学科调整的影响,根据我国最新地理区域划分,本研究中42所一流大学高校被划分为东部、中部、西部与东北地区四个区域。①之所以根据一流大学所在经济发展地域进行学科布局统计,原因在于区域不同的经济发展水平与社会环境对一流大学学科布局调整可能会产生影响。

1.东部一流大学增减学科分布情况

东部地区高校在首轮“双一流”建设中新增学科数量频次最多,达到274,其中工学增幅最大,且远超其他门类新增数量之和;其后是理学,约占工学门类总数的四分之一,说明东部地区的布局在工学,理学也是主要调整对象。接下来依次是法学19个,经济学和文学并列,都是10个,除哲学没有增幅外,其余的学科门类均未超过10个,彼此之间的变化幅度相对较为均衡。东部高校二级学科新增的最大值汇总共计54个,其中人工智能专业是工学门类下新增最多的二级学科,多达19个;法学门类下的马克思主义理论增幅仅次于人工智能。此外,数据科学与大数据技术、数字经济与大数据管理与应用专业新增最值不相上下。东部高校撤销的一级学科总数为29个,分布在法学、教育学、文学、理学、工学、医学和管理学上,各个门类的撤销数目均不超过10,其中工学和理学的撤销数目较多,均为7个。