医教协同对医学生学业表现的影响分析

作者: 魏丽娜 吴红斌

摘 要:医教协同是培养高质量医学人才的重要途径。文章基于2021年中国医学生培养与发展调查和临床医学专业(本科)水平测试数据,实证分析医教协同(过程协同、资源协同、管理协同)与医学生学业表现的关系、职业认同的中介作用及院校间差异。结果表明:(1)医教协同对医学生的能力增值具有显著正向影响,其中过程协同的作用相对显著;(2)职业认同在医教协同与学业表现之间起中介作用,过程协同对医学生坚定从医志向的作用最为明显;(3)职业认同的中介效应在不同区域、类型的院校之间存在差异。鉴于此,医院和学校可从中获得启示,有针对性地开展医教协同工作,通过增强医学生的职业认同来提升学业表现。

关键词:医教协同;医学本科生;学业表现;职业认同

医学是一门既重视理论知识又强调临床实践应用的学科,职业认同是医学生完成向医生的蜕变的重要路径,这个过程需要院校与医院的协同发力。因此,要保证合格医学人才走向临床岗位,必须做好基础与临床、理论与实践的结合,将临床教育贯穿到医学院校教育全过程[1]。当前,我国医学教育呈现出条块分割、医教不协同且各行其是的弊端[2],医学卫生人才的岗位胜任能力与医疗需求不匹配等问题严峻,推进新一轮医学教育改革迫在眉睫[3]。在此背景下,相关政策出台并强调了医教协同在医学教育改革中的重要性和紧迫性[4][5],引导医学院校和临床教学基地发挥教育教学主导者的作用,不断深化医教协同,提升医学人才培养质量。

与此同时,医患关系紧张的现象层出不穷[6],医护人员面临着来自各方面的情绪压力,甚至陷入道德困境[7],社会层面的负面信息在一定程度上导致医学生对职业态度和未来职业发展的认知产生偏离[8][9]。医教协同理念下教育系统与医学系统融通的培养模式不仅有助于提升医学生对医学理论知识的实践应用能力[10],还能有效培养医学生对医生这一职业的使命感,增强医学生的职业认同。医学生作为未来医疗队伍的后备军,其职业认同在一定程度上关系着学业表现,潜在影响着未来医务人员的医疗水平与患者满意度。[11]研究表明,职业认同越高,医学生越认可、越愿意追求并实现医生的职业价值。[12]秉持着高水平的职业认同,医学生对自身理论知识储备、实践技能水平和能力增值会有较高要求和较强动力,有利于学业水平的提高。

从现有研究来看,较多文献在宏观层面上强调了医教协同对培养符合时代发展需求的医生的重要性,并从理论和实践经验的角度分析了医教协同取得的成效以及在课程、教学、资源、管理等方面存在的短板。[13][14][15]然而,少有文献研究从医学生的角度切入,研究医教协同对医学生学业表现的影响,通过实证分析医教协同对医学生学业表现的作用机制研究则更为稀少。鉴于此,本研究以过程协同、资源协同、管理协同三个维度全面描述医学教育过程中医学院校、临床教学基地的协同情况,探究我国医教协同育人对医学生学业表现的影响,同时引入职业认同作为中介变量,研究医教协同对医学生学业表现的作用机制。最后依据研究结论提出合理化对策和建议,尝试为医学生的协同培养提供参考。

一、文献综述与分析框架

(一)医教协同

20世纪70年代,哈肯(Hermann Haken)创立了协同理论,其是解释与外界保持着物质或能量交换、远离平衡态的开放性系统,如何通过内部各要素或子系统的协同,自发形成在时空和功能上的有序结构的理论。[16]协同理论主要包含两层含义:第一,系统内部的诸多要素相互影响、相互配合、相互作用;第二,各子系统及系统内部诸多要素之间通过相互作用,使系统从无序运动变为有序运动,从而产生1+1>2的整体效应。近年来,协同理论逐步被引入教育领域相关研究,对推动医学教育高质量发展具有重要现实意义。

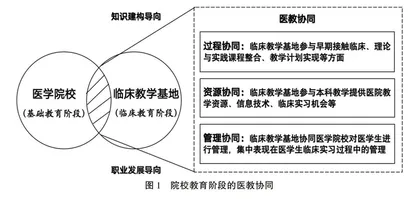

医教协同是指医学院校协同政府、行业、医院、学习者共同参与医学人才培养目标的制定、教育教学模式改革、教学基地建设和制度保障等人才培养的各个环节,进行跨专业、跨部门、跨地区、跨领域合作的育人模式。[17][18]医教协同涉及宏观、中观、微观多个层面。宏观层面指中央、省、市教育主管部门和卫生主管部门的协同问题,中观层面指医学院校与临床教学基地(包括直属附属医院、非直属附属医院以及教学医院)之间的管理体制如何有效衔接和运行机制如何理顺的问题,微观层面指医学院校与临床教学基地在医学生培养具体环节中的协同问题。[19]本研究主要关注微观层面,发生在院校教育阶段,这一层面的协同集中发生在理论知识(基础阶段教育)与实践技能(临床阶段教育)的转化阶段,医学院校主要承担着医学生基础阶段教育,基本活动包括教学和科研等;临床教学基地则主要承担着临床阶段教育,基本活动包括医疗和教学等。[20]

医学院校和临床教学基地的协同以促进医学生知识建构和职业发展为导向,主要涉及以下三个方面[21]:一是过程协同。医教协同育人涵盖医学生培养的全过程,主要体现在临床教学基地适度将临床教学要素前移,融入医学院校医学生的课程教学中,具体表现为临床教学基地深度参与医学生的临床早接环节、课程整合(基础医学课程与临床医学课程)、教学计划制定与实施等方面。二是资源协同。医院和学校双方整合人才队伍、创新平台,充分利用临床资源等优势,推动医学教育高质量发展,主要体现在临床教学基地协同医学院校参与本科教学提供医院教学资源、信息技术、临床教学基地实习机会等。三是管理协同。医学院校要协同临床教学基地在管理层面设立相应的管理机构和队伍,保障医院和学校充分参与医学人才培养过程,主要体现在临床教学基地协同医学院校对医学生进行管理,尤其是在临床实习过程中的管理。针对以往对于医教协同的维度界定,本研究以过程协同(课程、教学和实践)、资源协同(教学资源、信息技术和实习机会)、管理协同(临床实习管理)三个维度构建医教协同的测量指标。 [22][23]

(二)医教协同对医学生学业表现的影响

医学生的学业表现反映着医学生理论知识和临床实践水平,可以通过理论考试和技能考试进行评估。理论考试通常采用笔试形式,包括选择题、填空题、简答题和论述题等,主要衡量医学生对医学知识的掌握程度。技能考试通常采用模拟病人或实际操作的方式进行,评估医学生临床诊断、操作和医患沟通能力。能力增值反映了学生从入学到毕业的一个完整培养周期内能力增加的程度。①可见,能力增值也是医学生学业表现的重要维度,通过能力增值可以评估医学生在学习和实践过程中获得的能力提升和成长。医学生能力增值主要通过参与科研项目、发表学术论文、参加学术会议、参与社会服务等方式来体现。综上,本研究将医学生学业表现界定为理论考试成绩、技能考试成绩以及能力增值三个维度。

相关研究表明,过程协同下的课程整合打破了基础医学课程与临床医学课程的壁垒,临床实践基地为医学生提供更多的临床实践机会,如临床见习、实习等,使其在临床实践中逐渐掌握诊疗手段、操作技能和沟通技巧等,提升了医学生技能考试成绩。[24][25]此外,部分研究表明,医学院校医教协同人才培养路径探索需要重点关注教学方式与信息技术有机融合,整合医学课程、开展教学和实践以及发掘更高效且实用的教学方法来提升医学生学习主动性,从而提升医学生的学业表现。[26][27]部分学者关注到医教协同对于医学生能力增值的影响,医学生通过参与科研项目、临床实习经历展现出持续的学习动力、积极的参与态度和显著的成长进步。[28]

基于以上分析,研究提出假设:

H1:医教协同(过程协同、资源协同、管理协同)有利于医学生学业表现的提升。

(三)职业认同的中介作用

职业认同(Professional Identity,PI)是指个人对自身所选职业的理解、接受程度和自我认同感,是人们努力做好本职工作、达到组织目标的心理基础。[29]医教协同对医学生职业认同有着多方面的积极影响。首先,过程协同使医学生接触临床的时间提前,有利于医学生实现理论知识的“实际落地”,在临床环境中实际应用所学知识,与医务人员合作,了解医疗现场的工作流程和实际操作,从而更好地培养临床技能和职业素养,理解并接受专业道德规范和职业行为准则,提升职业认知和职业情感。[30]其次,资源协同提供更多的实践机会、临床经验和导师指导,使医学生更早地接触到医疗环境和真实的临床工作,提升职业认同。[31]温格(Wenger)指出,与更年长专业人士进行床边教学、沟通技巧教学、PBL、小组、查房等方面的交流互动能够为医学生职业认同的形成提供基础。[32]医学生在这些现实互动过程中不断学习所认可的行为方式,强化了医学生职业角色认知,帮助学生更清晰地了解自己未来作为医生的责任和使命感。[33]管理协同构建了医学院校和临床教学基地之间的合作机制,弱化了医院和学校的边界,为医学生教学和临床实践提供组织保障和人力资源保障,确保医学生在临床实习过程中能够得到良好的管理、临床导师指导和高质量的培训,提升医学生的临床归属感和认同感,进一步促进职业认同的建立和个人成长。

医学生的职业认同对其学业表现有着重要的积极影响。职业认同有助于医学生明确职业目标和发展规划,增强学习热情和动力,提升自我效能感,接受并内化医学职业的专业责任感,增加学习投入,最终体现为学业水平的提高。职业认同的形成在从医学生到医生的转变中扮演着关键角色,是医学生承担专业角色责任的前提,并且有助于医学生向医学专业人士转变。[34][35]医学生作为未来的医务工作者,其职业认同既影响着当前医学知识和技能的学习,也对未来职业的践行发挥重要基础作用。[36]医学院校的职能之一是培养医学人才、增加医师资源供给,而职业认同感和从医意向是医学生未来走向医生职业的直接影响因素。[37]

基于以上分析,研究提出假设:

H2:职业认同在医教协同与学业表现之间起中介作用。医教协同(过程协同、资源协同、管理协同)通过影响医学生职业认同来提升医学生学业表现。

(四)院校类型、区域间医教协同对医学生学业表现的影响

研究指出,综合性大学医学院与独立设置医科院校办学模式存在显著差异[38],且医疗服务和医学教育资源在地区间存在不均衡、不充分的问题[39][40]。在这种情况下,院校类型和所处地区的差异,造成院校间医教协同模式和发展程度的差异,对医学生学业表现产生差异化的影响。围绕院校类型、区域开展异质性分析,有助于深入分析医教协同的差异性及其对医学生学业表现的影响。

基于以上分析,研究提出假设:

H3:院校类型、不同区域医教协同对医学生学业表现存在差异化影响。独立设置医科院校相较综合性大学医学院,其医教协同对医学生学业表现有更显著的正向影响;东部医学院校相比于中西部医院,医教协同对医学生学业表现的正向影响更大。

二、研究设计

(一)样本分布情况

本文的数据来源于中国临床医学本科生调查(China Medical Student Survey,CMSS)和全国临床医学专业(本科)水平测试。CMSS由全国医学教育发展中心发起,于2019年启动,旨在通过学生视角,全面了解医学教育教学质量和医学生培养与成长状况。问卷共分为六个部分,分别为:基本信息、大学入学前经历、课业学习、教学与服务、临床实习、学业成就与毕业就业。全国临床医学专业(本科)水平测试由国家医学考试中心与全国医学教育发展中心联合发起,针对五年制临床医学专业本科四年级期末学生,测试其临床实践学习的知识和能力。2021年5月-7月,本研究依托全国医学教育发展中心数据调查平台,收集了全国30个省份121所医学院校的9936名临床医学(五年制)大四医学生的CMSS数据,并根据院校和学号与水平测试数据进行匹配,最终获得学生医教协同、职业认同、学业表现等变量数据。