我国高等教育学科的知识流动规律及影响因素探析

作者: 修南

摘 要:人类所生产的知识通过流动而向外传播,否则知识也就是知识。知识流动赋予了知识别样的含义,在多学科的理解下,高等教育学科的知识流动能够促进科学共同体的形成,累积学科知识,加速学科的发展。而已有研究表明知识流动主要受知识吸收和知识扩散两个过程调控,据此构建了包括知识吸收的数量、质量、新颖性、跨学科性和知识扩散的广度、强度、速度等指标组成的知识流动模型。在此模型下,综合运用多元方差分析、时间预测系列模型、多重线性回归等方法证实知识吸收数量对知识扩散无影响;知识吸收质量对知识扩散有决定性作用;知识吸收新颖性对知识扩散无导向价值;知识吸收跨学科性在高质量知识的前提下对知识扩散有一定的影响。所以,高质量知识是高等教育学科的“生命线”,是摆脱学科危机、实现高等教育学科内涵式发展的重中之重。

关键词:高等教育学科;知识流动;知识吸收;知识扩散;影响因素

一、引言

“高等教育学是以‘高深知识’为研究对象的学科,不仅要忠实于普遍性的真理,而且还要符合外在与内在的客观事实。”[1]这促使高等教育学科从两个方面实现了知识吸收,一是源自科学知识系统论视域下的知识流动,二是高等教育与社会系统相互作用下产生的实践性知识流动。具体说来,高等教育学科作为一门开放性的学科,一方面从教育学中汲取知识。如潘懋元先生最早编写的《高等学校教育学讲义》参考了苏联教育学著作的体系,其中的部分章节仍属于教育学范畴。[2]此后,高等教育学科吸收了颇多其他学科领域的知识,教育学只是众多学科中的一个。另一方面,高等教育学科通过“以范式基因扩散为基础的辐射;以方法基因(或技术基因)移植为基础的横断;以实体基因、关系基因、方法基因相互交融为基础的互融”等模式吸收来自不同学科的知识[3]。这些从不同学科内吸收来的知识又经过学者们的加工实现了在高等教育学科内部的知识扩散,有力地推动着高等教育学科知识的流动。除此之外,高等教育学科还通过与社会系统的联系来生产实践性知识,促进知识的吸收与扩散。其方式有三:一是国家政策导向及意识形态作用,保证高等教育学科知识生产与流动的目的是服务于国家发展。二是对不同学者在高等教育实践上的经验归纳,以“地方性知识生产”来丰富高等教育学科知识,进而促进其流动。三是直接对高等教育相关的社会问题展开研究,其生产出来的知识随着社会问题的深入而实现了知识吸收或扩散。总而言之,我国高等教育学科知识流动是在科学知识系统和社会系统中发生的知识吸收和知识扩散过程。

从高等教育学科知识流动过程看,它是隐性与显性交替发生的过程,学者个体的隐性知识需要通过某些直观的方式向外传达,以实现知识的显性化,加速知识的流动。那么,研究影响我国高等教育学科的知识流动因素,其呈现载体的选择至关重要。随着信息技术的发展,几乎所有的载体都被转化成了数字化的形式。所以,选择高等教育学科知识流动的承接载体,其首要标准是能够将知识内容以数字化的形式呈现出来。其次,本文研究的是高等教育学科的知识流动,需要考虑知识在吸收与扩散中的增长、老化、集中、离散等规律。再次,需要考虑如何获得及表征知识吸收与扩散的过程,思考这些载体能否提供本文所需要的数量指标。最后,还要遵循易得性和准确性等原则。也就是说,本文所要选择的载体能够满足上述的全部条件,才能找到影响高等教育学科知识流动的确切要素。

根据上述标准,选择以论文为研究的载体。首先,论文能够以数字化的形式出现,代表了学者个体所生产出的高等教育学科知识。其次,每一篇论文基本上都有参考文献,而该论文又可能被其他论文引用,能够形成文献的引用关系。“学术文献之间的引用关系反映了知识采集、组织、生产、传播和应用的过程,引用信息表明,知识从被引文献传播到施引文献。”[4]这个关系从某种意义上说就代表了知识的吸收(研究来源)和扩散(研究去脉)。再次,中国知网对这些文献给予了详细的标签与说明,能够找到本文所需要的各种数据。最后,论文相对于书籍、视频、音频等其他知识流动载体而言更为方便,而且数据库(主要指中国知网)所提供的数据来源更为准确。综上所述,本文选取收录于中国知网的论文,来分析我国高等教育学科的知识流动影响因素及规律。

二、研究设计

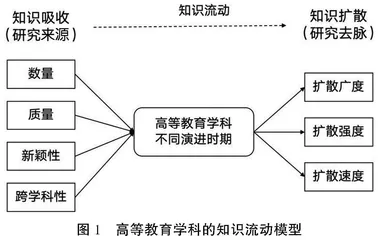

基于上述讨论,高等教育学科的知识流动实则涵盖知识吸收与知识扩散两个过程,两个过程相互承接。也就是说,高等教育学科从各个不同的领域或学科吸收了多少知识,经过内部的整合能够成功转化多少知识,实现高等教育学科知识扩散,是知识流动的主要议题。所以,这一部分将提出影响高等教育学科的知识流动的模型,设计知识吸收和知识扩散的相关测量指标,并对其结果进行验证,从而找出影响知识流动的规律和要素,为推进我国高等教育学科的内涵式发展提供依据。

(一)研究假设与模型构建

1.高等教育学科的知识吸收

诸多的理论(如科学研究纲领、科学范式、知识管理理论等)与实践(如文献计量学中的“三大定律”等)均说明了知识在不间断流动。“科学学的研究反复表明,科学知识具有明显的累积性、继承性;任何新的学科或新的技术,都是在原有学科或技术的基础上分化、衍生出来的,都是对原有学科或技术的发展。”[5]这说明代表高等教育学科知识的论文与之前学者发表的论文存在某种联系,即引文关系。高等教育学科知识吸收不只是线性一对一地引用,而是网状的结构。所以,本文采取张雪等[6]、陈仕吉等对知识吸收相关指标的讨论[7],来找出有关我国高等教育学科的知识吸收相关指标。

那么,研究者个体出于哪些目的会引用一篇文献?首先,在文献计量学中通常以论文的数量和质量两方面来衡量论文的影响力,这是最为普遍的情形,于是,将同时分析高等教育学科中论文数量和质量的知识吸收对其扩散的影响。其次,对高等教育学科论文的新颖性有一定的要求。普遍观点认为科学不断前进,其本身从无到有,被引文献越新颖,知识间的流动速度也就越快。同时,在对科学知识进行评价时,“曾长期把新颖性、先进性和实用性作为主要的评价指标,其中,新颖性是先进性与实用性的基础”[8]。最后,要看高等教育学科论文知识吸收是否具有跨学科性。随着社会问题愈加复杂,高等教育在服务社会的过程中无法采取单一学科知识来解决,因为跨学科已经和重大科学研究、知识创新生产、推动社会进步等联系得极为紧密[9],而且论文所引用的跨学科知识越多,越容易推进高等教育学科的知识扩散。在上述分析的基础上,提出如下两个假设。

假设H1:高等教育学科的知识吸收(数量、质量、新颖性和跨学科性)随时间发展有显著的差异。

假设H2:高等教育学科所吸收文献的数量越多、质量越高、新颖性越强、跨学科性越大,则知识扩散的效率越高。

2.高等教育学科的知识扩散

高等教育学科研究者个体所生产的知识只是构成高等教育学科的一部分,可以认为是特定时空下的产物。根据野中郁次郎(Ikujiro Nonaka)等提出的SECI模型,研究者个体知识的传递、转化和扩散是构成学科或领域知识的前提,也就是说个体知识扩散程度决定着高等教育学科的知识流动及生产。对于高等教育学的逻辑起点——高深知识,有学者指出,“高深知识是高等教育活动的基本前提,同时也是高等教育机构中教师与学生工作的基本材料”[10]。再者,知识扩散是“该项知识在其他经济领域和更大的地域空间范围的应用推广,其最终目的是促进社会对知识的利用”[11]。高等教育学科的基本职能要求其生产高深知识,而知识扩散对于高深知识的生产具有推进作用,同时又能加速高等教育学科知识流动。综上,对于我国高等教育学科知识扩散,本文在南京大学李江对知识扩散的研究基础上[12],选择学界常用的描述知识扩散的指标,从知识扩散的速度、强度和广度三个指标来衡量高等教育学科的知识扩散情况。

首先,知识扩散广度主要是从高等教育学科施引文献所覆盖的学科范围而言,其中学科或领域的类别越多,表明该篇文献涵盖的范围越大,扩散越广。其次,知识扩散强度主要是高等教育学科施引文献中不同学科、领域的频次,“在所规定的方向上扩散频次越高,那么它的知识扩散强度也就越大”[13],该文所具有的知识使用价值也就越高。最后,知识扩散速度主要是高等教育学科施引文献与被引文献之间的时间差异,如果一篇高等教育学科文献刚刚发表就被其他文章引用,说明该文的扩散速度较快,有利于知识流动。总之,本文借鉴李江的相关研究,同时采取文献计量学中常用的指标,从高等教育学科知识扩散的广度、强度和速度三个指标来研究高等教育学科不同知识之间的扩散情况。对此,提出了以下两个假设。

假设H3:高等教育学科的知识扩散(广度、强度、速度)随时间发展有显著的差异。

假设H4:高等教育学科所吸收文献的数量越多、质量越高、新颖性越强、跨学科性越大,高等教育学科的知识扩散广度越大、强度越高、速度越快。

在提出高等教育学科知识流动的四个假设后,本文认为我国高等教育学科知识吸收与扩散均是沿着时间的脉络而历史地前进,符合知识生产的一般规律。所以,通过上述假设,构建了高等教育学科的知识流动模型(如图1所示),左侧代表知识吸收,右侧表示知识扩散。该模型解释的是不同发展阶段内高等教育学科的知识吸收如何影响知识扩散,进而找出高等教育学科的知识流动受到哪些因素左右。

(二)数据来源

我国高等教育学科在发展的过程中生产并积累了一定的知识,为了科学且客观地探究影响我国高等教育学科的知识流动过程,本文根据中国社会科学评价研究院发布的《中国学术期刊影响因子年报(人文社会科学)》(2021年版),选取教育类别中Q1区的10本被CSSCI期刊收录的论文。由于CSSCI数据库仅收录当年入选期刊所对应的文献,因此本研究仅对1998年至2021年间上述期刊收入年份的文献展开分析,共计得到34861篇样本文献。但为了遵循学术规范,本文并未使用python来对上述数据进行爬取,而短时间内找到3万余篇文献知识吸收与知识扩散的相关指标是较为困难的,所以,本研究采取抽样的方式来展开研究。又因为本研究中的样本文献均来自CSSCI期刊,说明其刊载的论文质量上乘,可以使用简单随机抽样。

那么,抽取出多少文献较为适宜,也即抽选文献的原则是什么?在文献计量学领域,存在四分之一原则。1962年,日本科学史学家汤浅光朝(Mintomo Yuasa)在对“世界科学活动中心转移”的研究中发现:“在某一历史阶段内,一个国家所取得的重大科学成就超过了全世界科学成就总和的25%,就说明该国家为这一历史周期内的世界科学中心。”[14]因而,这一现象又被称为“汤浅现象”。我国学者赵洪州同样在研究“科学活动中心转移”这一现象时,独立地得出了关键的25%。所以,本文选择34861篇文献中的25%作为研究的文献,共计8715篇。由于找寻数据需要一定的时间,把检索完最后一条数据的时间作为本研究的截止时间,即为2022年9月20日,根据此时间段内各项数据指标来展开后续的研究(如图2所示)。

(三)阶段性划分

本文在探究高等教育学科的知识流动影响因素时,遵循时间的发展脉络,因而需要对其时间周期展开阶段性划分。苏联科学家纳里莫夫(Nalimov)在对文献增长情况进行研究时,得出如下表达式1,其中,F(t)为t年的文献累积量;k为当t→∞时的文献累积量,即文献累积量的最大值;a、b为参数。[15]文献累积量达到最大表明文献的增长率趋向于零,意味着知识产出相对稳定。那么,知识生命周期的识别可以用文献增长率的变化来划分,当增长的速率较为平缓时可称其为形成阶段,当增长速度呈现直线上升时可认为其处于成长阶段,文献增长趋向稳定可以视其成熟,而文献增长直线下降则预示着衰退。于是,高等教育学科所承载的知识能够通过文献变化规律来对其进行阶段划分,以此作为分析我国高等教育学科的知识流动随时间变化的依据。

据此,对所提取出来的3万余篇文献的数量进行逐年统计(表1),并将其绘制成利于观测的折线图(图3)。结合起来看,1998-2003年间的文献数量明显呈现阶梯状,虽然,文献数量在6年中完成了一个阶梯状的周期性阶段,但对于高等教育学科的知识而言,仍处于起步阶段,故而称此阶段为形成期。在2004-2010年间,文献数量大致呈现指数级增长,其数量增长了2.3倍,符合科学知识增长的成长期特征。2011年以后,文献数量总体呈现下滑趋势,其文献数量趋于稳定,对应着生命周期阶段的成熟期。但需说明,此成熟期并不意味着高等教育学科知识的完全成熟,而是相对意义的界定。到了2021年以后,文献数量直线下降,这说明高等教育学科的知识进入阶跃期。因此,本文将高等教育学科的已有知识划分成形成期(1998-2003年)、成长期(2004-2010年)、成熟期(2011-2020年)、阶跃期(2021年至今)四个阶段,下面将以这四个阶段来分析我国高等教育学科的知识流动影响因素。故本文以高等教育学科形成期的1553篇、高等教育学科成长期的2533篇、高等教育学科成熟期的4282篇、高等教育学科阶跃期的347篇文献为研究对象。