欠发达地区高等教育高质量发展:一个空间正义的视角

作者: 邱昆

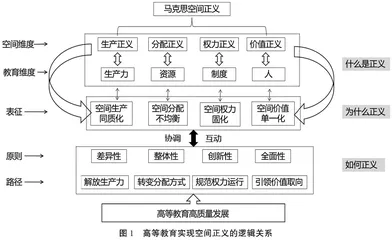

摘 要:空间正义作为社会正义以空间物化为方式的形塑,是解决差异性地理区域中突出社会问题的重要依据,也是促进高等教育高质量发展的基本遵循。立足空间正义中生产、分配、权力和价值的逻辑理路,厘清其差异性、整体性、创新性和全面性的原则诉求与高等教育高质量发展之间的必然联系,为欠发达地区高等教育高质量发展提供理论基础与行动指南。新时代,促进欠发达地区高等教育高质量发展,需要解放欠发达地区高等教育空间生产力,拓展多样化发展空间;需要转变欠发达地区高等教育空间分配方式,实现协调互动下的公平正义;需要规范欠发达地区高等教育空间权力运行,塑造和谐有序的空间关系;需要引领欠发达地区高等教育空间价值取向,实现人的全面发展。

关键词:欠发达地区;高等教育;高质量发展;空间正义

“空间”不仅是一种自然空间,也是一种社会空间,是一切生产和一切人类活动的要素。[1]“正义”即个体能够获得公平的生产生活空间,是维护社会和谐的重要保障。作为社会正义以空间物化为方式的形塑[2],空间正义聚焦于解决差异性地理区域中突出的社会问题。[3]最早关注并对空间问题的社会逻辑解释给出唯物史观奠基的是马克思,他运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本方法对空间正义的概念进行了重构,并提炼出分析空间正义的四个维度,即空间生产正义、空间分配正义、空间权力正义和空间价值正义。

随着我国高等教育高质量发展的提出,许多学者就这一主题从专业人才培养模式、教师专业发展、资源配置等方面运用实证量化的方法分析了人才流失、专业迷失、资源短缺等因素对欠发达地区高等教育高质量发展的影响,但较少有从“空间正义”的角度切入来论证高等教育高质量发展的理论逻辑与实践路径。事实上,高等教育高质量发展的理念与空间概念密切相关,“十四五期间,教育部重点支持一批中西部欠发达地区薄弱师范院校”[4],其中,欠发达地区的本质就是空间,欠发达地区高等教育高质量发展就是其发展问题在空间上的具体体现。

在我国提出高等教育高质量发展的背景下,欠发达地区取得了长足的发展,但是,受历史、文化、资源、环境等多重因素影响,欠发达地区高等教育高质量发展面临着非同寻常的艰巨性、复杂性,在提升高等教育生产力、促进资源整合、优化政策扶持、实现人的全面发展等方面还有极大的提升空间。鉴于此,对当前高等教育在空间问题上的非正义进行揭示与批判,是实现其高质量发展的必然要求。那么,高等教育高质量发展在空间上存在哪些非正义的表征?这些表征的理论遵循与空间正义又存在哪些辩证关系?如何以空间正义为导向实现欠发达地区高等教育高质量发展?这一系列问题对于丰富我国欠发达地区高等教育高质量发展的研究具有重要的理论和现实意义。事实上,马克思对正义理论的最大贡献在于他提供了深厚的实践基础、广阔的理论视域、有力的批判武器和辩证的分析方法。正如马克思并未撰写过任何空间问题的著作,却极大地影响着空间正义的研究一样。[5]因此,本研究借鉴马克思空间正义思想,基于我国欠发达地区高等教育发展的现实表征,构建高等教育高质量发展的空间维度框架,探寻我国欠发达地区高等教育高质量发展的实现路径。

一、空间非正义的表征:欠发达地区高等教育的发展现状

受“自然”与“社会”双重空间叠加的影响,欠发达地区高等教育生产力不足,会强化“日渐式微”的自然空间布局对高等教育高质量发展的后续影响。因此,追求空间正义,对促进欠发达地区高等教育高质量发展兼具合理性和紧迫性。受多重因素的影响,欠发达地区高等教育在高质量发展进程中面临诸多困境,从空间层面来看,主要是体现为空间非正义现象。具体而言,空间生产的同质化抹杀欠发达地区高等教育发展的特殊性;空间分配的不均衡加剧欠发达地区高等教育发展的依赖性;空间权力的固化破坏欠发达地区高等教育主体关系的和谐性;空间价值的定势思维造成欠发达地区高等教育主体意识落后。

(一)空间生产的同质化抹杀欠发达地区高等教育发展的特殊性

马克思在《资本论》中对空间生产非正义进行了深入探讨。他认为资本的全球扩张导致运行空间的逐渐增大,从城市蔓延到不同的地区,“由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”[6],资本无止境的积累使空间中的矛盾不断积累升级,空间的差异逐渐被同质所代替[7]。其结果就是欠发达地区高等教育从属于发达地区高等教育,忽视了欠发达地区高等教育的特殊性,造成空间生产的同质化。

空间生产同质化的表征主要是地域规定性的矛盾,也就是我国高等教育整体发展要求与欠发达地区区域特色发展的矛盾。党的十九届五中全会提出要建设高质量教育体系,如果认为国家这一提倡是要全国教育齐头并进,那就极易忽视不同高校基于区域差异和历史办学的特殊性。在我国,欠发达地区高等教育在发展过程中存在处处模仿发达地区高等教育的现象,如办学理念雷同、办学定位重叠、校地融合同质化等。究其原因,欠发达地区高等教育在办学方向上用普遍性代替了区域的特殊性,抹杀了欠发达地区独有的地方特色,从而塑造了一个同质化的生产空间,加剧了欠发达地区高等教育空间的非正义。

(二)空间分配的不均衡加剧欠发达地区高等教育发展的依赖性

马克思对空间分配非正义的批判不仅体现在经济资本上,也体现在劳动力资源上。他认为,一方面,空间按照资本发展的需求不断掠夺着无产阶级的利益;另一方面,资本主义的空间扩张导致大量劳动力从乡村汇聚到城市,导致空间二元分配中劳动力的严重失衡。从这个意义上看,高等教育的空间分配不仅是物质资料的分配,也指向人的流动分配。

发达地区对欠发达地区的空间掠夺、空间排斥、空间隔离的强大惯性,使得欠发达地区往往成为社会资源配置的洼地,这也是优质师资难以均衡流动的根源所在。在现实中,欠发达地区的高校教师不得不面对教育空间资源的匮乏,如薪酬待遇、生源素质、职业发展等困境,这也导致欠发达地区高校教师流失成为常态,欠发达地区高等教育发展对中央政策和发达地区的依赖性增强。此外,鉴于高校学术资本对创新性教师的依赖性,欠发达地区高校教师的流失进一步导致其学术资本的匮乏,加剧了空间分配的非正义。

(三)空间权力的固化破坏欠发达地区高等教育主体关系的和谐性

马克思认为:“平等的权力原则上仍然是资产阶级权力,劳动者的平等权力总被限制在一个资产阶级的框框里。”[8]他立足资本主义的空间生产格局,揭示了不平等的空间配置使得边缘地区往往受到中心地区支配的主要原因,即空间中权力的异化,在空间发展过程中异化的权力与不对等的空间配置相结合所诞生的制度空间进一步加剧了空间非正义。

欠发达地区高等教育在发展过程中,由于政府制度投入的偏向性以及权力的固化,导致欠发达地区高校科技绩效长期处于偏低状态,而发达地区高校的巨大科技绩效带来的优势更加强化了“看得见的手”的绩效期待。这种异化的政府制度使得发达地区高等教育获得的资源越多,欠发达地区高等教育特别是偏远地区高校的配置空间就越狭小,空间制度的非正义就越明显。

(四)空间价值的单一化造成欠发达地区高等教育主体意识落后

基于资本主义工作的经济理性化,马克思剖析了空间价值的非正义现象。他认为:“人们稳定和简朴生活的观念,被不断增加的消费、永不满足的追求金钱权力的观念取代,其结果是自由和自主的观念被彻底压倒,人们舍弃真正的自由,换取无止境参与和打败市场的有限自由。”[9]可见,以马克思空间价值正义审视高等教育发展,其核心内容就是通过扭转被人们异化的教育观念,打破原有单一化的价值观念,充分调动人的主观能动性,拓展人们空间资源享有权和支配权,从而实现人自由而全面的发展。

马克思空间价值正义的落脚点在于社会中的“人”,离开了“人”就无所谓价值正义了。高等教育中的“人”主要指受教育者,高等教育的价值正义就是促进学生的全面发展,这也正是马克思关于人的全面发展学说所提倡的。欠发达地区高校学生基于固化思维的惯习,难以突破下意识模仿和被动接受的桎梏,自由而全面的发展更是无从谈起。

二、空间正义的诉求:欠发达地区高等教育高质量发展的理论逻辑

空间正义的考察和诠释,不仅具有广泛的现实意义,而且关涉深厚的理论价值。历史地看,对空间正义的论述最早可以追溯到马克思空间正义思想。在马克思看来,空间正义是对社会正义物化式的立体表征,是矫正不合理生产方式的正义表达,不仅将时间遮蔽的空间正义打捞出来,也为空间层面正义的运行提供了方向指引。从事实领域看,滥觞于地理学的空间正义思想是引领欠发达地区区别于其他地区高等教育高质量发展的关键引擎。从规范领域看,空间正义的应然性功能与欠发达地区高等教育高质量发展具有同构性,二者共同指向良善生活的构建。正确把握空间正义思想的合理内涵,对于寻绎空间正义在欠发达地区高等教育高质量发展中的生成价值具有重要的理论和现实意义。

(一)马克思空间正义思想的内涵与功能

在马克思那里,生产力与生产关系的运作方式是空间正义的探讨起点,空间非正义的存在事实是空间正义的批判逻辑,空间权益的平等享有是空间正义的基础保障,最终指向构建以人为核心的价值旨归。具体包含空间生产正义、空间分配正义、空间权力正义、空间价值正义四个层面含义。这四个维度的空间逻辑环环相扣、学理相融,呈现了一套清晰可见的空间正义是什么、因何正义以及如何正义的空间价值论问题。

从马克思空间正义思想的内涵来看,空间生产正义指生产要素在空间场域内转换、调整和重组的过程中,应坚持正义性原则;空间分配正义,既强调空间享有权的平等,也要求空间内部社会资源匹配的平等;空间权力正义,指通过纠正制度偏好,修复空间生态,营造公平竞争环境,促进空间生产与分配的合法权益的实现;空间价值正义,作为空间维度中的价值取向,旨在破除共识难产,引导人自由而全面地发展。四个维度的正义有着密切的逻辑联系:空间生产正义是正义展现的重要途径,表达了正义的“在场”,同时也是空间分配正义得以实现的重要基石;空间分配正义作为空间正义的外在表征,不仅是空间生产正义的落脚点,还体现了空间价值的逻辑旨归;空间权力正义是正义实现的重要保障,既能提升空间生产与分配的生态承载能力,也能保障空间价值运行发挥其最大效力;空间价值正义是正义实现的重要抓手,存在于公平性的空间生产和空间分配的运行之中,深嵌于以人的发展为基本遵循的权力规范之内。

马克思空间正义思想并非简单的“破”与“立”的关系,不仅指出空间正义的实现是一个包含诸多事实、要素和行动的系统工程,需要生产、分配、权力、价值正义四个维度的互动与协作,而且阐释了空间正义之于高等教育高质量发展体现出的差异性、整体性、创新性和全面性诉求。[10]首先,空间正义的实现体现差异性。受自然与社会的双重影响,空间的差异性是不可避免的。发展要允许过程中“差异”的存在,坚持“兼容并包”的思想,给予特定自然空间“差异”发展的机会。欠发达地区高等教育办学要在普遍性要求下寻求差异性发展,在主流发展中谋求错位发展,结合当地区域社会实际,“接地气”地办出水平与特色。其次,空间正义的实现体现整体性。人类生存和发展的空间是整体性与区域性的统一,整体性体现在空间发展要满足整体目标和整个社会的需求,区域性则表现为空间地域的划分、空间发展的多样性与特色性。据此,空间正义整体性要求集中体现为正确处理空间资源分配的全局性与区域性之间的关系,通过全局与区域的互动交流实现空间正义的和谐发展。再次,空间正义的实现体现创新性。马克思空间正义是在历史发展中不断总结和突破的,这反映了一定的空间正义总是与一定的社会制度相联系。欠发达地区高等教育要强化制度创新、体制与机制创新,通过创新性综合改革逐步构建区域性的“自生秩序”,破除制度同形,结合自身优势、历史积累和未来愿景主动开展适宜本校的制度建设实践。[11]最后,空间正义的实现体现全面性。空间正义最终的落脚点就是人的全面发展,关注个人、关注现实中具体的人及人的现实生活,正是马克思主义区别于其他一切形而上学、唯心主义和旧唯物主义哲学的显著标志。[12]欠发达地区高等教育实现人全面而自由的发展正是空间价值正义的诉求。空间正义的应然功能与高等教育高质量发展具有同构性,为欠发达地区高等教育实现高质量发展提供了解释力。本文的逻辑关系如图1所示。