东盟高等教育一体化建设:举措、特征与挑战

作者: 屈廖健 周玉晔

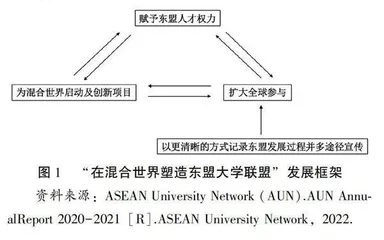

摘 要:东盟作为世界重要经济体,其高等教育一体化是区域一体化的关键一环。在利益、知识、情感的共同驱动下,东盟大学联盟应运而生。东盟大学联盟依托主题网络框架与旗舰活动,围绕“优化课程、开展研究、促进流动、保障质量、搭建平台”五项策略展开一系列高等教育区域合作,呈现出合作领域广泛、合作对象多元、合作理念清晰等特征。但在“东盟方式”及成员国社会发展差异的影响下,东盟大学联盟面临着高等教育水平参差、组织管理结构松散、个性共性调节失衡等挑战。基于此,我国可从推动统一教育质量标准、成立合作领域专项小组、多元创新高等教育合作形式等方面展开对口教育援助与合作,促进东盟高等教育一体化,提升我国教育对外开放水平。

关键词:东盟;高等教育一体化;区域一体化;东盟大学联盟

在全球化背景下,高等教育一体化是区域内国家提升人力资本与国际竞争力的重要手段。基于地缘政治开展的国家间高等教育合作乃至整合是高等教育一体化的重要标志,各国相互影响、彼此联系,致力于形成高等教育合作网络,分享高等教育质量提升所带来的收益。[1]20世纪末起,高等教育领域将建立国际高校联盟作为推动高等教育一体化的关键措施,全球现存国际高校联盟数量已达百余个。为有效促进区域经济增长、社会进步和文化发展,在东南亚国家联盟(Association of Southeast Asian Nations,ASEAN,以下简称东盟)的推动下,东盟大学联盟(ASEAN University Network,AUN)于1995年正式成立。秉承东盟“平等与伙伴关系精神”,东盟大学联盟在近30年里致力于东盟十国近两百所高校之间的教育合作,通过构建高校联盟促进东盟各国确定优先发展领域的交流学习与合作研究,促进学术流动,增加东盟意识与学生间了解、提升人才培养质量,其发展过程在一定程度上反映出东盟高等教育一体化的实践探索与曲折挑战。[2]东盟是集结多个“一带一路”沿线国家的经济共同体,也是我国地缘政治的重要组成部分。聚焦东盟大学联盟并探寻其高等教育区域合作的策略与举措,总结其区域一体化进程中的特征与挑战,有助于加深我国对东盟高等教育发展的认识,为我国与东盟各国展开对口教育援助与合作、促进教育可持续发展提供有力支持。

一、东盟大学联盟成立的背景与动因

自1967年《曼谷宣言》(Bangkok Declaration)以来,东盟经济、政治区域一体化进程持续发展。然而,在国际环境动荡与国家发展缓慢等多重压力下,东盟亟需寻找其他区域合作方式推进各成员国增强竞争力,教育尤其是高等教育成为东盟区域一体化运行新的突破口。1976年,《东盟协调一致宣言》提出“将东盟及其各国语言的研究作为学校及其他机构课程的一部分”[3],有意识地引导各成员国政府加强对教育的重视。次年,东盟首届教育部长会议将高等教育发展纳入东盟建设。[4]随着联盟内部发展差异的日益扩增,进一步的高等教育区域合作提上日程。1992年,第四届东盟首脑峰会指出,“要在高等教育中设置东盟学生交流方案,并进一步加强东盟高校间的网络基础”[5]。1995年,承载着东盟“推动区域一体化、缩小国家发展差距、形成团结共同体”的美好愿景,来自新加坡、泰国、菲律宾、文莱、马来西亚、印度尼西亚的11所顶尖高校牵头成立东盟大学联盟。东盟大学联盟以满足区域认同和团结的需要、通过创建平台让该地区领先的高等教育机构进行合作、促进东盟人才培养为使命,确定了凭借成员优势和专业知识、形成有凝聚力的东盟共同体、在缩小各国的发展差距方面发挥重要作用的组织目标。[6]自成立以来,联盟成员数量陆续增加,2013-2019年稳定在30所,2020年以来,联盟成员激增至193所。此外,东盟大学联盟与中日韩21所一流高校(被称为“东盟+3”)及澳大利亚、欧洲的部分高校有着密切合作关系。

东盟大学联盟作为组织机构常设董事会与秘书处。其中,董事会由各政府代表、东盟秘书长、东盟教育辅助委员会主席以及东盟理事主任组成,负责政策制定、项目批准、人事任命与阶段检查。[7]秘书处隶属于东盟秘书处社会文化共同体部门(ASEAN Socio-Cultural Community Department,ASCC Department),办公室设于泰国朱拉隆功大学。以“智能性、可信赖、世界性”为原则,东盟大学联盟秘书处负责协调、计划、监测东盟大学联盟质量保障机制等17个主题网络的项目开展,联络成员校执行由联盟董事会及各成员高校校长/副校长共同商议作出的决定。此外,秘书处需定期向“东盟教育部长会议(ASEAN Education Ministers Meeting,ASED)”和“东盟+3教育部长会议(ASEAN Education Ministers Meeting,ASED+3)”汇报项目开展情况。

东盟大学联盟成立受利益、知识与情感三重因素共同驱动。

首先是利益驱动,旨在促进国家力量崛起。在知识交换被视为“交易”的现代社会,东盟大学联盟建立所带来的人员流动使得留学中介、培训等新兴产业出现,留学生学费与日常消费也为东盟经济市场注入活力。文化是平等交流的工具,东盟大学联盟为不同种族学生相互了解提供平台,有效避免因文化差异导致的冲突,助力解决东盟一体化进程中的内部障碍。[8]此外,教育作为“外交的第四个维度”,能够提升国家形象[9],成立东盟大学联盟有利于维护东盟各国的关系,增强联盟影响力,提升国际话语权。

其次是知识驱动,旨在推动人力资本提升,满足人民教育需求。一方面,国际产业格局瞬息万变,亟需大量优质人才参与国家建设,以高等教育培养高质量人才成为东盟各国的普遍诉求。正如《东盟宪章》中所言,东盟各国将通过在教育以及科技方面展开更紧密的区域合作以发展人力资源。[10]与此同时,学生境外学习交流机会、国际学生比重等成为衡量高校教育质量的重要指标,建立东盟大学联盟有助于推进高等教育区域合作,给予学生更大的发展空间。另一方面,社会高速发展促使人民对大众型高等教育产生需求。东盟大学联盟的成立有助于东盟各国扩展高等教育办学规模与形式,实现国家间资源共享与互补,催生高等教育活力。[11]

最后是情感驱动,旨在增强成员身份认同。东盟坚持“同一个愿景、同一个身份、同一个共同体”的行事理念,力求实现国家间的团结一致。东盟大学联盟的成立能够从高等教育领域出发,将涉及东盟共同愿景的内容纳入课程与活动的区域合作中,促进受教育者对东盟宗旨的理解,加强其对东盟共同文化的认识与关注,培养青年一代对东盟的认同感。此外,构建高校联盟即建立了关系网络,为资源、意识的交流互换打造平台。[12]身处东盟大学联盟,人们能够实现多向互动,并通过其间的社会关系网络产生一定的社会心理力量,将大学联盟与东盟共同体身份认同进行融合,推动东盟各国民众情感与归属感的塑造。[13]

二、东盟大学联盟促进高等教育一体化的策略与举措

为实现组织目标,东盟大学联盟围绕“优化课程”“开展研究”“促进流动”“保障质量”“搭建平台”五大组织策略,依托东盟大学联盟商业经济网络、东盟大学联盟学生事务网络等17个主题网络与领袖论坛等旗舰活动,汇聚各成员高校的顶尖学者与优秀学生进行科学研究、开展学习实践,通过定位、链接不同类型的学习资源,增加联盟内师生的有效交流,推动知识建设与能力发展,促进高等教育一体化。

(一)优化课程:结合社会实际创新课程内容与教学方式

课程与教学是东盟传递东盟意识、促进人才培养的重要途径,结合实际发展需求不断更新课程内容并优化教学方式,能够让学生有足够的知识储备适应快速变化的世界。

课程方面,东盟大学联盟于2016年起开展“调谐东南亚项目(Tuning Asia-South East Project)”,由法国蒙彼利埃大学、意大利披萨大学等6所欧洲大学提供技术援助,旨在围绕土木工程、教师教育和医学三大专业领域群(Subject Area Groups,SAGs)商定学位课程的合作策略与方式,并根据社会不断变化的需求为高校建立新的课程或修订已有课程体系,使课程内容更具区域性,促进学生流动,三分之二的东盟高校皆参与其中。课程调谐主要分为三步:首先,由来自不同文化背景的各高校及其专家学者组成3个专业小组,与4700名调查对象(包括学者、雇主、学生等)进行协商,对需传授给学生的通用能力与特定能力进行范围界定,并制定详细的能力列表,形成专业元档案(meta- profile)。随后,在元档案的基础上制定具体课程的学位档案(degree profiles),在尊重各方意愿的基础上衡量学生学习量,确立累积学分制。除此之外,研究人员会针对各项课程进行日常教学交流、培训与评估,保障课程与教学实施的有效性与可持续性。2018年,印尼圣那塔达玛大学、菲律宾西维萨亚州立大学等四所高校试行了第一批课程,并进行进一步修订。最终,该项目完成30门课程的更新,并出版系列学位课程相关书籍。[14]下一步,东盟大学联盟将以扩大课程覆盖高校范围及学科领域为目标继续开展“调谐东南亚项目”,秉持自我反思性、知识性、协作性三大课程设计原则,进行更为深入的高等教育区域合作。

教学方面,东盟大学联盟注重对学生进行信息化教学指导。东盟大学联盟技术强化个性化学习网络(ASEAN University Network for Technology-enhanced Personalised Learning,AUN- TEPL)于2019年成立,旨在通过使用现代技术寻找最佳方式,为学生提供个性化教学服务,提升学习有效性。在线视频是最常用的教学方式之一,自2020年4月始,各成员高校专家及相关学者围绕“如何创建有效且有影响力的教学视频”交流教学经验,包括如何制作更优质的教学视频以及对能够全程追踪、收集学生学习信息系统的开发。[15]除此之外,东盟大学联盟以主题网络为单位展开面向所有成员的优质线上课程与教材建设,如东盟大学联盟人权教育网络(AUN Human Rights Education Network,AUN-HRE)汇集成员校学者编写并出版了《东南亚人权导论》等8本本科生教材,开发了人权基本原则、国家及区域保护机制、妇女人权等13门在线课程,为学生提供丰富的数字化学习资源。[16]

(二)开展研究:以多样形式推动师生学术交流

科研合作是高等教育一体化的核心路径,东盟大学联盟依托主题网络构建多学科领域的学术合作平台,同时给予师生资金支持。

研讨会与学术论坛是东盟大学联盟开展高等教育区域合作的常见形式之一。仅2020-2021年一年就有1300余名师生参与各类学术研讨中,加强互动交流,体会区域意识。研讨会与学术论坛依托主题网络围绕各学科领域展开,如由东盟大学联盟东南亚工程教育发展网络(ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network,AUN/SEED-Net)组织的“AUN/SEED-Net能源工程区域会议”,由东盟大学联盟生态教育与文化网络(AUN Thematic Network on Ecological Education and Culture,AUN-EEC)举办的“AUN-EEC生态教育会议”等。

除学术研讨外,合作开展学术研究也是推动学术合作的重要途径。例如东盟大学联盟-可持续城市和市区发展网络(ASEAN University Network-Sustainable City and Urban Development,AUN-SUCD)围绕“可持续基础设施”“可持续城市发展”“可持续经济”“可持续社会”“智能城市”五大研究集群展开学术项目研究,提高人们的可持续发展意识,推动生活方式的进步与改善。[17]为了有效传递研究经验与成果,东盟大学联盟注重学术论文的撰写与学术著作的出版。迄今为止,东盟大学联盟人权教育网络的相关学者围绕教育与人权累计发表学术论文与报告43篇,出版著作11本。为鼓励研究者以项目参与的方式开拓眼界、增长学识,进行合作研究,东盟大学联盟出台了相应的资助政策,如东盟大学联盟东南亚工程教育发展网络每年为获得博士学位的青年学术人员提供为期六个月的跨国研究经费支持。