职业召唤对高校青年教师离职倾向的影响:职业承诺的中介作用和组织支持的调节作用

作者: 李龙娟 李盛兵

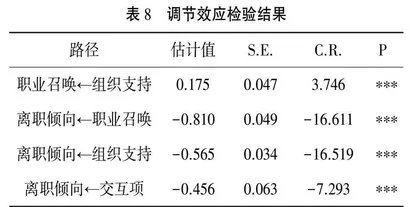

摘要:目前我国重点建设高校普遍采用“非升即走”的预聘制度,高校青年教师晋升压力大,离职倾向情绪明显,不利于我国高等教育事业的发展。为探索降低离职倾向的积极因素,借鉴国内外已验证量表制定了《高校青年教师职业召唤与离职倾向关系问卷》,面向350位粤内 “双一流”高校青年教师问卷调研,运用Amos软件对收集的问卷结果建立结构方程模型,分析职业召唤对高校青年教师离职倾向的影响机制。研究结果表明:职业召唤对高校青年教师离职倾向具有负向影响,职业承诺在职业召唤与离职倾向间具有负向中介作用,组织支持在职业召唤对离职倾向的影响中具有负向调节作用。建议高校结合时代发展背景,倡导青年教师学习奉献精神,响应时代召唤使命;同步激发青年教师情感,规范和继续承诺三维发展动力;重视工具性组织支持,强调健全高校组织的公平性程序。

关键词:职业召唤;离职倾向;高校青年教师;结构方程模型;职业承诺

我国高校“双一流”建设已迈入第二个发展阶段,对青年才俊的需求愈加迫切,然而高校求贤若渴与新聘青年教师的高淘汰率已成为亟待化解的矛盾格局。2000年6月,《关于深化高等学校人事制度改革的实施意见》提出实行聘用制,破除职务终身制。[1]经过20多年的人事制度去编制化改革,除部分地方院校仍保留编制外,大部分重点建设院校对青年教师实施“非升即走”的预聘制。[2]“非升即走”试点的初衷为优化教师结构、提高教师工作积极性,如今已演变成青年教师职业生涯发展中最大的不确定性因素。因普遍采用“老人老办法、新人新办法”,与老教师相比,青年教师本身学术资源少,但面临教学、科研、系所公共事务等多重压力以及职称晋升的过度竞争,[3]极易产生职业归属感和职业认同感下降等消极心理,致使其萌生离职倾向,在岗时已做好无法完成考核指标而离职、寻求其他工作岗位的心理预案,且再次选择岗位时易倾向于企业或研究所等其他单位。此时,职业召唤对离职倾向起到重要影响作用,即青年教师对职业意义和价值的内在感知与使命感程度越高,抵御离职倾向情绪的内驱动力越强。

离职倾向是每个“非升即走”政策下青年教师的必经心路历程,产生离职倾向并不意味着最终离职,但青年教师离职情绪的蔓延对高校后生力量的稳健发展十分不利。一方面,主观的离职倾向情绪高涨将最终导致客观的高离职率。如大卫·艾伦(Allen D G)等指出离职倾向和离职行为联系紧密[4],孙茹思(Sun R)等认为离职意愿越强烈,实际离职率也更高,离职意向预示着离职行为。[5]当青年教师缺乏学术资源、难以完成考核指标,而其他单位提供有吸引力的就业岗位时,导致按期突破考核任务的动力不足,离职倾向转化为离职的概率更大。高离职率有损高校形象和口碑,新教师招聘和培训成本高,优秀青年人才离职不利学科发展。另一方面,离职倾向强烈的青年教师,职业倦怠严重,工作效率和积极性下降,其消极情绪对其他青年教师亦会产生负面影响,从而影响高校教师队伍稳定和凝聚力,教师管理难度加大,教学、科研工作延续性差。因此,有必要探究青年教师离职倾向的内生因素,以针对性地制定配套管理措施,削弱离职倾向和降低离职率。

职业召唤具有重要价值,它表现为个体在特定工作角色中感知到的动机程度,以实现或获取生命意义感和目的感的方式参与到职业生涯角色中,在企业中可有效提高员工工作满意度和积极性等。[6]已有研究表明,职业召唤的实现同员工的受教育程度有关。[7]目前,国内外学者对职业召唤与离职倾向的关系进行了研究,主要研究领域集中于企业单位。例如,特雷莎·卡达多(Cardador M T)等提出组织文化调节职业召唤与离职倾向的关系,安全的文化氛围可降低职业召唤对离职倾向的负向影响作用;[8]杰哈德·阿德万(Adwan J Z)指出职业召唤程度低是影响儿科护士离职倾向的最强因素,工作满意度在二者间具有调节作用。[9]裴宇晶等认为,中国情境下知识型员工的职业召唤与离职倾向负相关,职业承诺完全中介于职业召唤和离职倾向。[10]杨文娟发现,职业召唤对互联网行业员工的离职倾向起负相关作用,工作满意度和工作投入部分中介职业召唤与离职倾向。[11]从上述研究可知,护士、知识型员工和互联网行业员工等的职业召唤负作用于离职倾向,为本文研究高校青年教师职业召唤与离职倾向的关系提供了参考。然而,已有研究中职业召唤对离职倾向的影响机制,即关于职业召唤影响离职倾向的中介变量和调节变量的观点不统一,产生此差别的原因主要是研究对象处于不同行业,学历层次、职业生涯规划、单位支持力度以及职业发展压力等存在明显差异。因此,有必要从高校青年教师自身的择业特点、单位的职业支持力度和行业的发展压力等方面进行剖析,明晰职业召唤对高校青年教师离职倾向作用过程中的内外部驱动因子。

当前,我国高等教育已步入高质量发展的新时代,对教师的招聘要求不断拔高。高校青年教师具有显著的高学历水平、高就业导向、高晋升压力及低可支配资源的特点。高校青年教师均具备博士学位,且相当部分还拥有国内外高校博士后经历,而在博士或博士后群体中绝大部分择业倾向于高校教师,职业生涯规划的教师职业导向性极强,体现了对该职业的认同与情感依赖。高就业导向对其博士或博士后科研工作期间就已产生了很强的影响作用,从入学或入站开始,即为寻求高校教师职位与自己内心“预签”特殊的职业承诺契约,从而为谋求职位孜孜不倦与全身心投入。入职后,“非升即走”制度下,青年教师除与高校人事处签订了纸质版的聘期考核合同外,与自身内心也“续签”了职业承诺契约,高度认同教师这一职业的价值,从而不会轻易地更改职业。国内外关于职业承诺概念内涵、发展演变以及理论测量的研究众多,是管理学、心理学等学科的研究热点,但是与高等教育学科的交叉研究尚不完善。本文通过前述分析初步认为职业承诺在高校青年教师职业召唤与离职倾向间存在内在联系,对该部分内容的研究将丰富职业承诺的理论内涵。

此外,青年教师处于职业发展初期,能力、收入等与外界期待存在较大差距,承载着多重压力,拥有的学术、人脉资源少,组织单位的支持如信息、工具、设备、资源及培训等是促进其职业发展的重要利好因素。[12]青年教师作为高校组织中压力最大、干劲最足的特殊群体,组织对其贡献的认可和福利的支持易激发正向信念,提升对组织的承诺和忠诚度,降低离职倾向。职业承诺作用的载体是自身,而组织支持的载体源于高校,即是个人与学校的双向交互感。现有关于组织支持的研究对象主要集中在企业员工,与员工和企业间的交互感不同,“非升即走”制度下,青年教师和高校的交互感更注重于为职业发展提供的有效支持。组织支持作为职业召唤与离职倾向的外部作用因素,深入探究其作用机制有利于针对性地改善青年教师的组织支持感,降低离职倾向。

基于前述研究背景,本文以“非升即走”制度试点力度大的广东省高校的青年教师为研究对象,采用了信效度高的成熟量表调研分析了离职倾向、职业召唤、职业承诺、组织支持现状,建立了体现四者关联关系的结构方程模型,论证了职业召唤对高校青年教师离职倾向的负向影响关系、职业承诺的中介作用及组织支持的调节作用,在此基础上提出了多维度的管理启示,以期提高高校青年教师的管理效能。

一、理论分析和研究假设

(一)职业召唤与离职倾向的关联关系

职业召唤是指对某领域强烈的激情和使命感,是一种积极的心理情绪,[13]可让人从工作中获得价值感和幸福感。[14]离职倾向是指员工在某组织工作一段时间后,经考虑,有意要离开组织的想法。[15]有离职倾向的员工会对组织减少情感和精力的付出。[16]已有研究表明:职业召唤对离职倾向具有负向影响关系,职业召唤感越高,离职倾向越低。如瑞恩·达菲(Duffy R D)等发现职业召唤可减少员工离职想法;[17]裴宇晶等指出,职业召唤正向作用于员工内部自主动机,自我决定理论中动机类型决定行为取向、预测工作态度,自主动机可提高工作满意度等正向工作态度,控制动机则易导致负向工作态度,自主动机对工作态度的作用在脑力工作方面更突出。[18]青年教师是高层次人才,不乏高薪企业伸出“橄榄枝”。然而,放弃企业高薪,选择入职薪资低、压力大的高校,说明青年教师对高校教师岗位具有较强的职业召唤水平。青年教师入职高校后,受考核指标压力、续聘高门槛的受控动机影响,职业发展的可延续性下降,职业期望度下降、内在自主动机减弱,导致职业召唤水平降低、离职倾向提升。基于以上分析,提出如下假设:

H1:高校青年教师职业召唤对离职倾向呈负向影响关系。

(二)职业承诺的中介作用

职业承诺是个体喜欢所从事的职业并克服多重困难继续留在该职业而不愿离职。[19]大量研究表明,职业召唤水平越高,职业满意度也越高,从而提高职业承诺水平。[20]裴宇晶等认为知识型员工的职业召唤水平与职业承诺显著正相关。[21]从个体职业生涯发展节点来看,职业召唤贯穿整个生命周期,即从小就向往从事某职业,而职业承诺主要发生在入职后不愿离职。从前言分析可知,高校青年教师的职业承诺具有“预演”特点,即在入职前的博士或博士后研究阶段已为获取教师职业资格而奋发。诚然,也有部分博士研究生在读或博士后工作者在站期间由于科研不顺利或受高薪影响,毕业或出站时纷纷选择企业界。此时,职业召唤起到重要作用,职业召唤程度越高,在受到外界干扰后继续选择教师职业的承诺越高。另一方面,职业召唤驱动强烈的事业心和使命感,面对高考核要求时也能保持职业忠诚度。因此,本文提出如下假设:

H2a:高校青年教师的职业召唤对职业承诺呈正向影响关系。

国内外多个研究已表明职业承诺对离职倾向有负向影响。如张火灿(Chang HT)等探究了职业承诺三要素(感情、继续和规范承诺)与职业离职倾向的关系,发现积极的职业承诺与离职倾向具有明显负相关关系。[22]尚伟伟等指出幼儿教师职业承诺各因子均与离职倾向显著负相关。[23]徐富明等指出在职攻读教育硕士的中小学教师职业承诺、组织承诺与离职倾向显著负相关。[24]由以上研究可知,教师的职业承诺对离职倾向具有负相关关系。高校青年教师处于职业生涯早期,正处于职业感情培养期,努力适应并遵守职业规范,并为获得稳定的长聘岗位提升竞争力。职业承诺为青年教师与高校组织的心理契约,根据职业承诺三维模型,感情承诺、规范承诺、继续承诺越高,越专注于发展目标,离职倾向越低。[25]基于以上分析,本文提出如下假设:

H2b:高校青年教师的职业承诺对离职倾向呈负向影响关系。

裴宇晶等通过对知识型员工进行调查,发现职业承诺在职业召唤与工作满意度和离职意愿间具有中介作用。[26]职业召唤强调使命感,使命感起源于宗教领域,即由于“上帝”的召唤而从事在社会道德层面具有重大意义的工作。中国情境下,实现中华民族的伟大复兴召唤着青年博士们继续从事科研与教学工作,坚信创新驱动、科教兴国战略。如前所述,具体体现在求职前与内心“预签”谋求教师岗位的承诺契约、在入职后与内心“续签”职业稳定发展的承诺契约,即强烈的职业召唤感通过职业承诺的形式使青年教师更加直接地实现对职业的投入、激情与执着,影响离职倾向的程度。因此,提出如下假设:

H2c:高校青年教师的职业承诺在职业召唤与离职倾向间起中介作用。

(三)组织支持的调节作用

组织支持是指组织重视员工的贡献并关心他们的利益[27],包括组织为其员工提供的各种物质和精神支持。根据心理补偿理论,当个人从组织或他人处获利时,若个人知恩图报,在组织和他人需要时会倾向于进行偿还。根据社会交换理论,社会交往是交换的过程。感知组织支持开启了一个社会交流的过程,在该过程中,员工认为有责任助力组织达到目标,并希望代表组织投入更多精力,以带来更多回馈。[28]青年教师择业选择高校时往往注重于平台层次,即使面对高考核要求也优先求职于“非升即走”的重点高校。重点高校的平台起点高,可获得的客观组织支持更强,如论文发表、项目申请的通过率更高。若高校组织在主观上提供更多的资源与福利支持,保持公平的资源分配和晋升机制,青年教师也会通过发挥自身知识、能力为高校发展做出自己的贡献。高校提供的机会、支持越多,青年教师愿意坚守岗位的可能性越大,离职倾向越低。根据以上分析,提出如下假设:

H3a:高校组织支持与高校青年教师离职倾向呈负相关关系。

职业召唤是高校青年教师激情工作的内驱力,组织支持是推动高校青年教师扎实工作的外驱力。二者具有互补作用。曾晓娟等发现:若教师对组织支持不满,尤其是遭遇职业发展困难未得到组织支持,萌生离职想法的概率更大。[29]因此,即使高校青年教师职业召唤水平很高,但在需要组织支持的时候,总得不到组织的支持,青年教师对教师职业的热情会被渐渐浇灭,产生失望感和离职倾向。相反,即使高校青年教师职业召唤水平较低,若高校组织支持力度大,青年教师自我判断难以找到一个比目前任职高校更优好的组织,且入职新岗位风险大、成本高,职业发展的不确定性因素多,故离职倾向也将保持较低水平。可见,高校组织支持对青年教师职业召唤与离职倾向的关系起到了重要的调节作用。高校组织支持越大,高校青年教师职业召唤对离职倾向的影响越小;高校组织支持越小,高校青年教师职业召唤对离职倾向的影响越大。据此,提出如下假设: